Obstétrique

La césarienne : un déni de maternité

Résumé : La chirurgie obstétricale résulte de mises en scène collectives dont les origines remontent à l’Inquisition. Elle est une conséquence des rapports établis depuis des siècles par les hommes au détriment des femmes et des enfants. Cette problématique relationnelle compromet jusqu’à notre capacité à accueillir les générations futures.

Mots-clés : césarienne, césarienne programmée, mythologie, Esculape, Lex Regia, Genèse, Inquisitioin, Embryologie Sacrée, École anti-césarienne, Term Breech Trial, santé primale.

- Propagande dévastatrice

- La mise au monde d’Esculape

- Traumatisme impérial

- Relation de pouvoir

- Ardeur démoniaque

- Enfant diabolisé

- Cautionner la césarienne

- Mystique sacrificielle

- Médecine bourgeoise

- L’antique condamnation

- Le poids du déni

- Un refus de conscience

- Terreurs et protocoles

- Traitements inhumains

- Handicap bourgeois

- Altération de la capacité d’aimer

Au cours des trente dernières années, pour des mobiles spécifiques à chaque culture et tradition, la proportion d’enfants mis au monde par l’opération de chirurgie obstétricale dite césarienne a considérablement augmenté. Aux États-Unis, par exemple, elle a été multipliée par cinq entre 1970 et 1988, pour atteindre 22,9 % en 2000. En France métropolitaine, elle est passée d’une moyenne de 14,2 % en 1991 à 18 % dix ans plus tard, avec des variations allant de 3 % à plus 53 % selon les établissements[1]. Au Brésil, plus de la moitié des mises au monde serait provoquée par une césarienne, les taux atteignant 80 % dans les hôpitaux privés de grandes villes comme Sao Paulo et Rio[2]. Il est reconnu que seul un nombre infime de ces interventions répond à une impossibilité absolue d’accoucher.

Refusant de se remettre en cause, le corps médical banalise l’opération et tend à démentir toute conséquence psychologique pour l’enfant, voire à présenter la césarienne comme une alternative préférable à l’accouchement même en l’absence d’indication thérapeutique[3]. Il renforce ainsi l’interdit collectif de réaliser quelles motivations ont poussé la gent masculine à prendre possession du ventre des femmes, au point de rendre l’enfantement naturel de plus en plus difficile. Cette mise en scène dramatique apparaît dans les rapports historiques que les hiérarchies – notamment religieuses – ont toujours entretenus avec leur médecine. Plus fondamentalement, elle a été structurée par les interprétations erronées que les hommes cultivent depuis des siècles au détriment des femmes et des enfants.

Propagande dévastatrice

Dans leur volonté de promouvoir une généralisation progressive de la césarienne dans les pays industrialisés, de nombreux obstétriciens n’hésitent plus à présenter cette intervention chirurgicale comme étant « plus sûre » que l’accouchement[4] et arguent que les tentatives visant à limiter le recours à la chirurgie sont une atteinte à « l’autonomie des patientes et des prestataires de soins[5] ». Des spécialistes affirment même que la première grossesse « apparaît comme le facteur majeur de risque » dans les symptômes d’incontinence urinaire ou de ptose des organes féminins, avançant ensuite que « l’opération césarienne préventive n’est pas une stratégie dénuée de bon sens[6]. » Ainsi, après avoir largement contribué à perturber les conditions dans lesquelles se déroulent aujourd’hui les accouchements – notamment en imposant qu’ils aient lieu à l’hôpital –, le corps médical transpose sur la naissance des enfants la dangerosité qui découle de ses propres pratiques et s’innocente ainsi d’imposer et de complexifier des problématiques masculines qu’il se refuse encore à résoudre.

Voici un exemple illustrant ce qui précède. Un influent professeur d’obstétrique londonien attribue à l’opération césarienne un « avantage évolutif » dans la mesure où, selon lui, la taille du cerveau du bébé serait aujourd’hui devenue incompatible avec celle du bassin de la mère. Il écrit : « La scène [de l’accouchement] a toutes les caractéristiques d’une compétition entre le fœtus et la mère. Il n’est pas juste d’y voir chez l’être humain un processus harmonieux […]. L’accouchement devrait plutôt être considéré comme une solution imparfaite à un problème complexe[7]. » Déconnecté de la réalité, l’intéressé révèle ici le vécu de sa propre naissance, à l’évidence laborieuse. Dans un premier temps, il transfert sur le processus naturel de l’accouchement les résistances que sa mère opposait à sa venue au monde et c’est une des raisons pour lesquelles il ne peut concevoir celui-ci comme étant harmonieux. Il gère ensuite le refoulement de sa souffrance en attribuant à l’accouchement des caractéristiques qui sont en réalité celles de la césarienne : une solution imparfaite à un problème qu’il n’ose pas poser dans son histoire personnelle. Par ses prises de positions académiques en faveur d’un mode d’adaptation qui lui est propre mais qu’il généralise à l’espèce entière, il pousse finalement d’autres collègues à entraver la nature au détriment de la capacité des femmes à accueillir leurs enfants.

La mise au monde d’Esculape

Au travers des représentations mythiques et légendaires, les hommes se montrent à eux-mêmes combien les entraves faites à la réalisation de la conscience influent sur le cours des évènements familiaux autant qu’historiques. Dans un hymne d’Homère, le personnage d’Asclépios – « dieu de la chirurgie et de la médecine » – est extrait du ventre de sa mère Coronis par son père Apollon qui a fait tuer celle-ci par jalousie. Alors que la dépouille de sa maîtresse repose déjà sur le bûcher funéraire et voyant qu’elle porte sa descendance, Apollon arrache l’enfant des entrailles maternelles (fig. 1). Asclépios sera confié à une nourrice puis placé chez le centaure Chiron afin qu’il lui enseigne ses connaissances médicales. Les Grecs en firent un dieu guérisseur des plus populaires, capable de ramener les morts à la vie. Vers 290 avant J.-C., les dignitaires romains importèrent cette figure mythique sous le nom d’Esculape et lui érigèrent un temple sur une île du Tibre dans l’espoir d’enrayer l’épidémie de peste qui ravageait leur ville[8].

Fig. 1 : Mise au monde d’Esculape par extraction post mortem. Gravure du livre d’Alessandro Benedetti « De re medica », Venise, 1533 (J. P. Pundel, Histoire de l’opération césarienne, Presses académiques européennes, Bruxelles, 1969, p. 24)

Une divinité qui excelle dans l’art de guérir au point de ressusciter les morts déculpabilise les hommes de ne pas vouloir dévoiler les causes relationnelles de la maladie et de la mort prématurée. Elle représente alors un modèle de refoulement de la souffrance. Au travers des exploits de ce personnage mythique, le peuple était invité à célébrer les prodiges du fils pour ne pas aborder la responsabilité du père dans la tragédie de sa venue au monde. En popularisant ce culte, la hiérarchie patriarcale imposait une stratégie d’évitement permettant d’occulter les conséquences de la domination absolue que la gent masculine s’arrogeait alors sur les femmes et sur les enfants. Dans l’Antiquité, les hommes allaient jusqu’à considérer le ventre féminin comme un simple réceptacle de la semence masculine et attribuaient au fœtus les seules caractéristiques du père[9]. Cette interprétation, conforme aux rôles utiles mais passifs dans lesquels les femmes étaient enfermées, légitimait à l’extrême le meurtre de la mère et jusqu’à l’extraction post mortem de l’enfant. Les dons imaginaires attribués à Esculape marquent l’interdit de remettre en cause un tel rapport relationnel imposé de génération en génération. Aujourd’hui, se réclamant de cette divinité tutélaire, le corps médical présente toujours son « art » comme le seul moyen de « sauver des vies » et passe sous silence le mode relationnel responsable de toutes ces manifestations morbides, à plus forte raison les conséquences funestes de ses propres rejouements[10].

Traumatisme impérial

Tirant parti de l’effet compensatoire qu’offraient au peuple ces légendes, les castes au pouvoir complexifièrent des modèles d’organisation sociale conformes à leurs intérêts névrotiques. L’irascible Jupiter (ou Zeus), maître de l’Olympe et père de tous les dieux greco-romains, tue sa maîtresse Sémélé d’un coup de foudre. Son fils Bacchus (ou Dionysos) est alors extrait du ventre de sa mère et cousu dans la cuisse de son père, dont il sort en chantant quelques mois plus tard. Vers 715 avant J.-C., le souverain Numa Pompilius s’inspira de ce genre de représentations mythiques pour proclamer une loi dite Lex Regia qui prescrivait l’extraction post mortem des foetus afin de permettre aux classes dirigeantes romaines d’assurer une descendance masculine dans le cas – à l’évidence fréquent – où la femme mourait juste avant d’avoir accouché[11].

Les conséquences psychologiques d’un tel traumatisme pour l’enfant n’ont pas échappé aux chroniqueurs antiques, puisque qu’au premier siècle de notre ère, Pline l’Ancien écrivait : « Si la mère meurt avant la naissance et si l’enfant peut être retiré vivant du ventre de sa mère, ceci est de bon augure [pour la pérennité du mode relationnel établi (NdT)][12]. » Dans son Histoire Naturelle, il laisse entendre que les circonstances de leur mise au monde ne seraient pas étrangères aux succès militaires de Scipion l’Africain et du consul Manilius – tous deux arrachés du ventre maternel – dans les guerres puniques qui permirent à Rome d’établir son empire. Le patriarcat antique renouvelait donc son élite conquérante par la multiplication de chocs traumatiques assurant la prééminence de la domination masculine, sans cesse reproduite et exaltée, sur le monde des femmes et des enfants. Le mot césarienne a lui-même été forgé sur une interprétation de ce texte selon laquelle l’empereur Jules César serait né dans des circonstances analogues[13], tout comme les mots allemands de Kaiserschnitt ou Kaisergeburt – coupure ou naissance impériale – qui désignent encore aujourd’hui l’opération césarienne. L’intervention chirurgicale est aujourd’hui anoblie dans les termes de « voie haute » utilisés en français pour qualifier la césarienne au détriment de l’accouchement, réduit à une « voie basse ».

Relation de pouvoir

L’aspiration vers plus d’élévation sociale révèle l’énergie mise en œuvre par l’adulte pour éviter de connecter à leur cause les conséquences des souffrances engendrées par la violence des rapports relationnels subis dans l’enfance. Dans cette fuite en avant, l’opération césarienne de complaisance exprime une volonté collective de rompre avec l’origine relationnelle des symptômes physiques notamment en se coupant d’un vécu émotionnel perçu comme terrorisant. Cette rupture est maintenue par un mouvement de mépris à l’égard de la réalité biologique – jugée animale – et face à l’expression de la sensibilité humaine. Un tel mépris induit chez les femmes des comportements de soumission et de dépendance face au pouvoir masculin, principal dépositaire de la remise en scène de cette structure de refoulement. Le corps médical peut alors se présenter en « chevalier blanc » aux yeux de futures mères complètement angoissées qui, en échange d’une illusion de sécurité, lui procureront revenus et statut social. Dans une récente interview, le professeur londonien cité plus haut déclare : « Le fait de savoir que votre obstétricien sera présent lors de l’accouchement est un autre facteur [ici utilisé pour promouvoir la césarienne (NdT)]. C’est la raison pour laquelle 50 % des patientes en cliniques privées choisissent une césarienne [sans indication thérapeutique] – elles donnent plus de valeur à la relation avec leur obstétricien qu’à une naissance naturelle[14]. »

Ce professeur est fidèle aux dogmes religieux selon lesquels la femme n’a pas d’existence reconnue en dehors de sa soumission au pouvoir patriarcal. Dans la Genèse, Yahvé Dieu – en tant que représentation suprême du pouvoir masculin – punit Ève pour avoir désiré jouir avec Adam d’une conscience réalisée, symbolisée par le fruit de l’arbre du « discernement[15] ». Fidèles à leur divinité punitive, les pères condamnent toujours leurs filles à se soumettre à leur mari et à enfanter dans la douleur. Maintenues depuis des siècles sous l’odieuse projection de « convoitise », les femmes portent religieusement le refus des hommes de remettre en cause leur hiérarchie et de se réaliser conscients. Elles sont considérées comme impures et leur jouissance devient un péché qu’elles doivent expier en acceptant comme une fatalité les conséquences physiques d’un tel comportement. Angoissées par tant de déni, la plupart d’entre elles finissent par donner plus de crédit à la relation de pouvoir imposée par les hommes qu’à l’élan de réalisation pour lequel elles ont été condamnées.

Ardeur démoniaque

La réalité humaine interprétée ici comme étant un « péché » est de ne pouvoir s’unir en conscience mais de coïter pour compenser le terrible manque de la satisfaction que procure la réalisation de notre nature consciente. Comme les hommes se légitiment de prendre violemment possession du ventre féminin afin d’assouvir une sexualité compulsive, la vie consciente qui se développe en son sein devient le support de leurs projections. Au Moyen âge, la théologie catholique considérait que le nouveau-né était possédé par Satan et promis aux flammes de l’enfer s’il mourait avant d’avoir été exorcisé par le rituel du baptême[16]. Sur ce credo, les autorités ecclésiastiques encouragèrent la pratique de la césarienne post mortem pour tenter de « sauver l’âme de l’enfant » si la mère décédait avant de lui donner naissance. Parmi d’autres écrits du même genre, un édit proclamait par exemple : « Lorsqu’une femme meurt en couches, il faut tenter sur-le-champ l’opération césarienne et baptiser l’enfant, s’il vit encore. S’il est mort, il faudra l’enterrer hors du cimetière. Si on peut présumer que l’enfant est mort dans le sein de la mère, il n’y a pas lieu de faire l’opération et on ensevelira la mère et l’enfant dans le cimetière[17]. »

En l’occurrence, le raisonnement laissant penser que l’enfant possède une âme dès sa conception n’était pas une reconnaissance de sa nature consciente, mais un prétexte pour s’acharner sur le ventre des femmes. Cette doctrine impliquait en effet qu’une excision soit systématiquement pratiquée sur toute femme morte enceinte dans l’espoir, généralement vain, de pouvoir baptiser le fœtus encore en vie[18]. Son plus ardent défenseur, Dom Francesco Cangiamila, devint Grand Inquisiteur pour le Royaume de Sicile. Dans son Embryologie Sacrée (1745), il déclarait : « Si les parents, les domestiques négligeoient d’avertir un pasteur du danger où se trouveroit une femme enceinte, les voisins et les étrangers seroient obligés d’y suppléer, sous peine d’un grand péché. Le pasteur doit s’informer de toutes les femmes mariées, dont il reçoit la confession pendant la maladie, si elles ne sont point enceintes. Cette information doit encore moins s’omettre quand il y a lieu de soupçonner une grossesse cachée parce qu’elle est illégitime. […] Il faut plutôt ouvrir cent corps de femmes enceintes, quand on devroit le faire sans succès, que de laisser périr même un seul enfant dans le sein de sa mère[19]. » En 1749, il obtint du roi Charles III d’Espagne et des Deux-Siciles une Lex Regia circonstanciée, prévoyant la peine de mort pour ceux qui s’abstenaient ou refusaient de pratiquer cette chirurgie sur le territoire de sa juridiction.

Enfant diabolisé

Des indications biographiques permettent d’entrevoir quels comportements causèrent en lui une telle obsession. Dans un éloge historique de ce personnage, on peut lire en effet : « Son père fut le docteur Paul Cangi et sa mère Tramonte, qui dans le temps de sa grossesse fut tourmentée par d’extraordinaires scrupules et de fâcheuses illusions qui la sollicitoient à haïr le fruit qu’elle portoit en son sein. Le démon fit connoître par-là ce qu’il craignoit des vertus futures de cet enfant[20]. » Dès sa conception, ses parents prirent l’enfant à naître comme la cible, littéralement incarnée, de leurs projections infernales. Évitant toute mise à jour de son histoire familiale, Francesco Cangiamila élabora une doctrine, l’Embryologie Sacrée, qui manifestait l’extrême souffrance d’avoir été considéré comme un être démoniaque – plutôt que conscient – et posait les bases d’une remise en scène sur le plan collectif (fig. 2). Parvenu au sommet de la hiérarchie catholique, il imposa le rejouement de cette problématique en infligeant aux mères et aux fœtus un rituel macabre supposé éviter à ces derniers l’enfer qu’il portait en lui. Il cautionnait ainsi la violence des rapports relationnels qui prévalaient dans sa famille et dans son environnement social pour éviter d’être en contact avec les causes de sa propre condamnation.

Fig. 2 : Frontispice du livre second de l’Embryologie Sacrée dans la traduction française de M. l’abbé Dinouart[21] (1774).

En effet, par quels « extraordinaires scrupules et fâcheuses illusions » la mère de Cangiamila pouvait-elle être « sollicitée » à le haïr à ce point ? Une telle question nous ramène aux conditions dans lesquelles cet enfant fut conçu, à la relation que sa mère avait avec son géniteur et à la nature de l’aversion que celle-ci déplaça sur le « fruit » de leur union. L’hagiographe de Francesco Cangiamila ne dit pas quels outrages furent infligés à la jeune femme pour qu’elle en vienne ainsi à rejeter sa grossesse et pour cause : il exclut par ce silence la responsabilité du père – et plus largement celle des hommes – dans cette tragédie, pour faire porter au seul manque d’amour maternel la monstruosité des mises en scènes qui s’ensuivirent. Malgré cette censure, la compulsion du fils à invoquer la loi divine pour généraliser la césarienne post mortem est révélatrice de la très haute estime que son père exigeait qu’il ait pour ses fonctions de « docteur » et – en proportion inverse – du mépris qu’il devait manifester à l’égard des femmes en général et de sa mère en particulier. Au XVIIIe siècle, ce titre désignait à la fois les attributions du médecin, du chirurgien et de l’obstétricien. Pour exercer cette fonction à une époque où n’existaient ni asepsie, ni anesthésie, et au regard de ce que deviendrait son fils, Paul Cangi ne pouvait qu’avoir développé une fascination morbide pour les symptômes manifestés par le corps de ses patientes, particulièrement pour ceux de la grossesse.

Cautionner la césarienne

Dans le sommaire de son Embryologie Sacrée, son fils Francesco résume les conséquences d’une telle ambiance familiale et sociale. On y trouve notamment les chapitres suivants : « Du baptême des monstres – Moyens de salut aux enfants renfermés dans le sein de leurs mères – Possibilité de conférer le baptême à l’enfant retenu dans la matrice – Bénédiction des femmes [mourant] enceintes[21]. » C’est au contact de son père que Cangiamila dut se persuader qu’il avait bien été un monstre enfermé dans le sein maternel et que sa détresse avait réclamé l’intervention « salvatrice » d’une figure paternelle. Ses études théologiques et médicales renforcèrent sa conviction que la « science » paternelle recelait la clé de sa libération, alors qu’elle en était le verrou. Par son adhésion à l’idéologie de ce père socialement représentatif, Francesco Cangiamila devint l’un des théologiens tardifs de l’Inquisition espagnole sur le territoire des Deux-Siciles et attisa sur la scène sociale la monstruosité du déni que les hommes infligeaient alors à leur nature consciente, déni rejoué sans scrupules sur celle des femmes et des enfants[22].

La hiérarchie catholique apporta également sa caution à la pratique de la césarienne sur des femmes en couches encore vivantes bien qu’à cette époque, l’opération revenait à condamner presque systématiquement la mère à une mort atroce, sans pour autant sauver la vie de l’enfant. En 1733, à la demande de la corporation des médecins de Paris, les docteurs de la Faculté de Théologie de la Sorbonne considérèrent la question et conclurent : « Si l’on n’a égard qu’à la justice, l’on peut sacrifier la vie de l’enfant pour sauver la mère ; mais la charité […] demande que l’on préfère la vie spirituelle d’un enfant, que l’on suppose être dans un danger évident de ne point recevoir le baptême, à la vie temporelle de la mère comme un bien beaucoup inférieur au salut éternel de l’enfant […][23]. » Pour conserver son emprise sur ses fidèles, le pouvoir religieux dissociait la vie spirituelle et la vie terrestre, puis opposait le salut du corps à celui de l’âme. Au regard du principe de la « charité » chrétienne, le « salut éternel de l’enfant » n’impliquait donc ni la survie de ce dernier, ni celle de sa mère, jugée secondaire. De telles spéculations excitaient l’arrogance d’un clergé et d’un corps médical exclusivement masculins qui justifiaient ainsi le meurtre ritualisé de femmes et d’enfants.

Mystique sacrificielle

Depuis Abraham, qui leva le couteau sur son fils Isaac par fidélité à l’ordre de son Père céleste, la mystique sacrificielle est inscrite au cœur des rites judéo-chrétiens. D’après la Genèse, le geste du patriarche démontrait sa crainte de Dieu et c’est pour son obéissance aveugle que Yahvé – tel un père terrestre – lui promit ses bénédictions : « Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m’as obéi. » (Gn 22 18) En réalité, la terreur qu’Abraham imposa à Isaac lors de ce rituel – rappel de celle de la circoncision qu’il lui infligea à huit jours – avait d’abord pour but d’empêcher que la volonté de réalisation du fils ne remette en cause la violence des rapports relationnels dictés par les hommes. L’Ancien Testament atteste du fait que ces derniers reproduisaient systématiquement cette violence contre les femmes de leurs ennemis lors des razzias et des guerres tribales, particulièrement contre celles qui étaient enceintes. Le prophète Amos mentionne la sentence suivante : « Parce qu’ils ont éventré les femmes enceintes du Galaad afin d’élargir leur territoire, je mettrai le feu au rempart de Rabba […], dit Yahvé. » (Am 1 13) Dans ces combats, les guerriers laissaient libre cours à la reproduction de passages à l’acte subis dans l’enfance, infligeant de surcroît aux femmes et aux enfants la haine qu’ils avaient dû refouler face à la violence du père[24].

Au cours des siècles, les prises de position de l’Église en faveur de l’opération césarienne autorisèrent certains médecins à dissimuler leurs expérimentations et les conséquences de ces dernières derrière un paravent de ferveur religieuse. En 1585, au milieu d’une foule de renseignements et de conseils techniques sur la manière de conduire l’intervention, le premier ouvrage consacré à la césarienne suggérait au chirurgien : « Ainsi après l’invocation de Dieu, fais par qui te semblera bon préparer ta patiente à bien espérer de Dieu premièrement[25]. » De l’aveu même de son auteur, le docteur François Rousset, les opérées n’avaient donc guère de chances de survie et pour cause. Bien que l’historiographie médicale le considère comme « le père de la césarienne classique », celui-ci ne pratiqua jamais lui-même cette chirurgie et ses instructions se révélèrent désastreuses[26]. Sur les 1’605 césariennes dites « classiques » mentionnées dans la littérature mondiale jusqu’en 1867, on nous présente une mortalité maternelle moyenne de 54 %. Mais de nombreuses opérations à l’issue mortelle ne furent jamais publiées. En Grande-Bretagne, un autre calcul indique que cette dernière atteignait 82 % jusqu’en 1880 et la mortalité postopératoire était plus importante encore dans les hôpitaux universitaires, puisqu’à Paris ou à Vienne aucune survie après césarienne ne fut enregistrée jusqu’en 1877 dans ces établissements[27]. Ces données montrent que l’élite du corps médical était à l’évidence moins préoccupée du salut physique des femmes en couches que des mises en scène dans lesquelles leur mort était collectivement programmée.

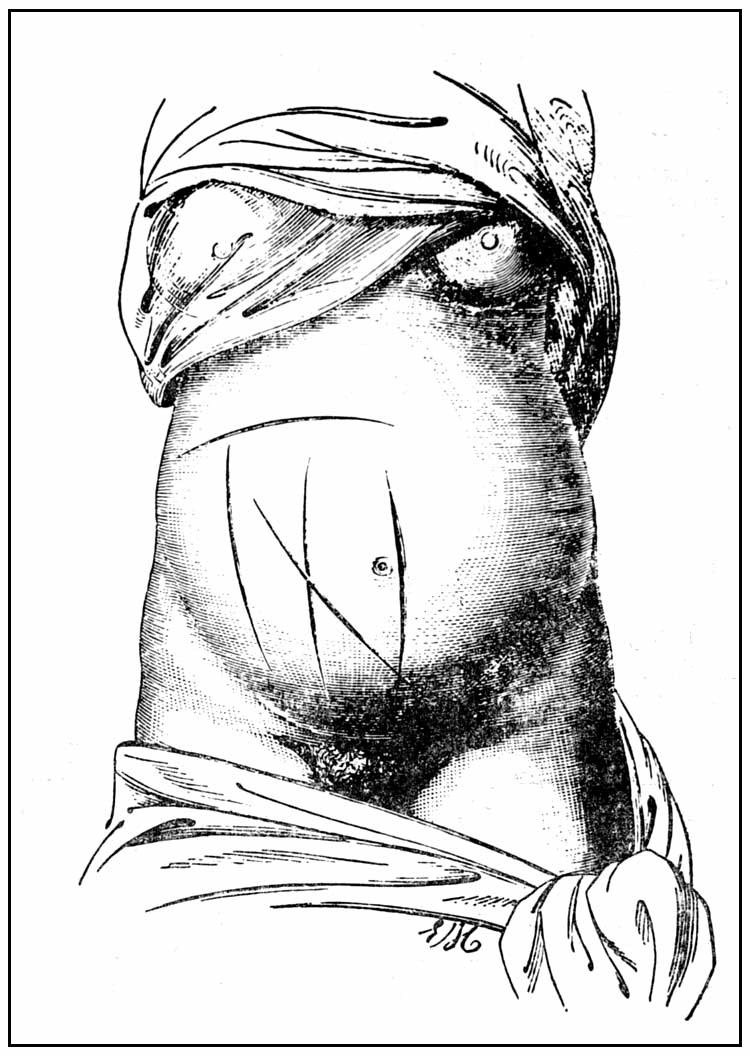

Médecine bourgeoise

Pour s’innocenter de leur compulsion à participer à la reproduction de la violence subie plutôt qu’à sa résolution, le clergé et le corps médical se présentèrent en « sauveurs » dans des circonstances – généralement tragiques – dont ils occultaient délibérément les causes. Tandis que les théologiens dissertaient sur la portée du concept de « charité », les médecins discutaient de la meilleure manière d’inciser l’abdomen des femmes. En 1798, lors d’une étude portant sur 73 césariennes, le docteur Jean-Louis Baudelocque dit l’Aîné se livre à une comptabilité macabre et rapporte que dans 35 cas où l’incision paramédiane fut utilisée, 18 femmes auraient survécu, tandis que dans 30 cas où l’abdomen fut ouvert à la ligne blanche, 10 femmes auraient survécu. La méthode d’un troisième confrère aurait été appliquée huit fois avec trois survies[28]. Les souffrances effroyables engendrées par ces interventions furent passées sous silence parce que les médecins considéraient qu’elles étaient le prix inévitable de la science (fig. 3). Mais ces actes manifestaient brutalement la persistance d’une problématique relationnelle qu’ils n’avaient pas l’intention de résoudre. Plutôt que de mourir au fil de l’épée, les femmes succombaient sous le bistouri du chirurgien, notamment parce que ce dernier se soumettait aux principes établis par ses maîtres plusieurs siècles auparavant[29].

La publication du livre de Rousset suscita de vives réactions allant jusqu’à qualifier l’opération de meurtre. À la Révolution française, le rédacteur de la première revue anti-césarienne publiée à Paris la dénonça comme un crime bourgeois rappelant les pratiques guerrières d’éventration des femmes enceintes et écrivit : « À la Postérité vengeresse du crime et juge impartiale de la Vérité, L’École anti-césarienne transmet les noms des Dubois, des Baudelocque aîné : le premier comme auteur ; le second, comme complice de l’assassinat de la femme Vasseur : des Coutouly, qui ouvrit le flanc de la citoyenne Denos : enfin des Pelletan, qui éventra quatre femmes enceintes au grand hospice d’Humanité de Paris, quoique le fondateur de cette École eût donné, l’an II, dans ses Observations, à tous les instrumenteurs, crocheteurs, opérateurs-césariens et symphisiens, le défi loyal et solennel de terminer tout accouchement avec la main. Sommes-nous au XVIe ou au XVIIe siècle, chez les Français ou chez les Anthropophages[30] ? » Dans sa verve républicaine, le fondateur de l’École Anti-Césarienne attaquait sans le savoir les prétentions de la nouvelle bourgeoisie à vouloir imposer son propre mode de gestion des souffrances relationnelles lors de son accession au pouvoir politique. Mais comme il ne saisissait pas les enjeux réels de ces mises en scène, les représentants de ce même pouvoir se retournèrent contre lui. Dès la proclamation de l’empire, en 1804, il fut condamné à une forte amende pour diffamation sur plainte de Jean-Louis Baudelocque et l’opération césarienne rentra à nouveau dans la thérapeutique obstétricale, permettant ainsi au corps médical d’emmagasiner connaissances et savoir-faire sur la souffrance du peuple pour trouver des solutions aux conséquences physiques de l’aveuglement des plus puissants.

Fig. 3 : Les diverses incisions indiquées pour la césarienne classique ne sont pas sans rappeler l’éventration des femmes enceintes et les viols collectifs observés lors des guerres. (Illustration tirée de L. J. Hubert, Cours d’Accouchements, Louvain, 1869)

L’antique condamnation

Pour pouvoir jouer le rôle social qui était attendu d’eux, les adeptes de la césarienne devaient dissocier leurs pratiques des souffrances qu’elles occasionnaient chez les femmes. Par toutes sortes de syllogismes, ils firent porter leur propre insensibilité à la physiologie féminine. Dans un ouvrage paru en 1704, le docteur Jean Ruleau prétendait, par exemple, que l’incision de l’utérus n’était pas très douloureuse alors qu’il devait faire appel à au moins six assistants uniquement pour tenir l’opérée : « La douleur ne peut pas estre considérable, parce que l’incision se fait dans la partie moyenne et supérieure de la matrice, qui n’étant pas douée d’un sentiment exquis, ne peut point causer de convulsions[31]. » Jusqu’au milieu du XIXe siècle, aucun manuel d’obstétrique ne conseillait d’administrer aux patientes un calmant ou un narcotique, comme le faisaient déjà certains peuples dits « sauvages » lorsqu’ils étaient obligés d’opérer. Par une inébranlable soumission aux dogmes de leur corporation, ces chirurgiens perpétuaient ainsi l’antique condamnation que Yahvé infligea à Ève pour la punir d’avoir transgressé l’ordre patriarcal qu’il avait instauré – « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. » (Gn 3 16)

Parce qu’il y voyait une atteinte à son honorabilité, le pouvoir médical rejeta avec arrogance les observations du jeune médecin hongrois Ignace-Philippe Semmelweis sur la nature contagieuse de la fièvre puerpérale et sur sa transmission par les mains des médecins accoucheurs. Ses collègues pratiquaient alors de nombreuses autopsies, puis passaient sans désinfection à la salle d’accouchement. Leur obstination entraîna une mortalité effroyable, même à la suite de naissances par les voies naturelles, jusqu’à une femme sur trois décédant en moyenne dans certaines cliniques obstétricales[32]. La lente introduction de l’antisepsie ne diminua pas la fréquence des complications provoquées par la césarienne classique, en particulier parce que les médecins se refusaient à suturer la paroi de la matrice, laissant une plaie interne béante par laquelle les écoulements utérins pénétraient directement dans la cavité abdominale. Quelques heures après l’opération, les accouchées succombaient à une hémorragie ou à une septicémie. Pour remédier aux conséquences de leur aveuglement, un chirurgien milanais préconisa, dès 1876, l’ablation pure et simple de l’utérus comme « complément » à l’opération césarienne classique. Les conséquences s’avérèrent là encore désastreuses puisqu’aux complications opératoires s’ajoutaient les troubles neurovégétatifs et psychologiques découlant de cette mutilation définitive[33].

Le poids du déni

Cet acharnement met en évidence la violence du refus des hommes de reconnaître les conséquences de leurs actes sur la conscience et la sensibilité des femmes depuis des millénaires. Dans cette perspective, le rôle du corps médical n’était pas de contribuer à la reconnaissance des conditions dans lesquelles se déroule une naissance harmonieuse, mais bien de sauvegarder une hiérarchie de pouvoir destinée à faire perdurer ce déni. En l’occurrence, la détermination de ces chirurgiens à supprimer l’utérus en tant que symbole de la capacité des femmes à accueillir la vie en était une nouvelle manifestation tragique. Bien qu’elles soient présentées par l’historiographie médicale comme les tâtonnements hasardeux d’une jeune science, de telles circonstances dramatiques sont révélatrices de la violence des rapports qui perdurent au sein même de la société dans laquelle elles sont mises en scène. La figure du médecin participe alors à intensifier le refoulement de ces problématiques plutôt qu’à accueillir les voies de leur résolution. Preuve en est le serment d’Hippocrate, qui interdit au praticien de faire aucun lien entre le vécu relationnel des personnes qu’il soigne et les affections dont souffrent ces dernières[34].

En 1886, la revue médicale The Lancet publia le témoignage de deux médecins ayant eu comme patiente une paysanne de 23 ans qui, se trouvant au neuvième mois de grossesse, avait pratiqué sur elle-même une « opération césarienne » parce que son état « était un sujet de médisance pour les voisins et provoquait la colère parmi les membres de sa famille et ses maîtres. » Au milieu de la nuit, elle avait ouvert son propre ventre avec un couteau de cuisine et en avait sorti le corps sans vie d’un enfant. Après avoir sommairement bandé son abdomen, elle était allée rendre visite à une sœur mariée sans rien lui dire de ce qui venait de se passer, puis s’était encore promenée en ville « pour se montrer et mettre fin aux médisances de sa grossesse » – à l’évidence considérée comme illégitime. Son geste désespéré était à la mesure des projections familiales et sociales dont elle était victime. Il montrait la terreur à laquelle elle fut soumise pour convenir aux exigences sociales au point de se mutiler et de sacrifier son enfant. La jeune femme répondait ainsi à l’interdit de remettre en cause les rapports relationnels que les hommes faisaient régner dans la société de l’époque, notamment le droit de cuissage que les maîtres s’arrogeaient alors sur leurs domestiques. Et c’est par une volonté collective de faire perdurer ces outrages que le public, qui la savait sous surveillance judiciaire, lui ménagea « de nombreux témoignages de sympathie[35] ».

Un refus de conscience

Le refus des hommes de prendre conscience des causes réelles des dysfonctionnements physiologiques, comme celui de l’impossibilité d’accoucher, les conduit à présenter la recherche de solutions comme un modèle de comportement conçu pour le bien de l’Humanité. Mais les expérimentations qu’ils mènent portent toujours la monstruosité de ce refus premier. Au début du XXe siècle, les indications de la césarienne ne se limitèrent plus aux seuls cas d’impossibilité d’accoucher. Les obstétriciens envisagèrent désormais des indications relatives et la fréquence de l’opération ne cessa d’augmenter, malgré la disparition de certaines maladies handicapantes. Autrefois, un rétrécissement sévère du bassin lié au rachitisme, par exemple, constituait une des indications absolues de la césarienne. Avec l’amélioration de l’hygiène alimentaire, même les rétrécissements modérés du bassin se firent rares. Dans les années 1960, les indications absolues tombèrent à moins de 1 % de toutes les opérations pratiquées. Favorisée par la médicalisation croissante des accouchements, la pratique de la césarienne entra dans une nouvelle ère : la plupart des enfants naissaient désormais à l’hôpital et un nombre croissant d’obstétriciens recevaient une formation chirurgicale. Vers la fin du XXe siècle, avec la généralisation du monitoring électronique fœtal et de l’anesthésie péridurale, le pouvoir médical soumit désormais totalement la femme en travail. Il devint habituel de lui injecter des hormones synthétiques pour pallier les perturbations provoquées par l’environnement hospitalier. Entourée de fils et perforée de tubes, l’accouchée fut finalement dépossédée de sa faculté d’être en symbiose avec l’enclenchement spontané du processus naturel de la naissance. Les taux d’intervention en chirurgie obstétricale ne cessèrent alors d’augmenter[36].

Césarienne et santé primale

Une naissance par césarienne a des conséquences durables sur le développement de l’enfant. Aux risques accrus d’affections somatiques telles que l’asthme s’ajoutent les troubles du comportement que le Dr Michel Odent définit par une « altération de la capacité d’aimer ».

(10/2006)

Toutes ces ingérences dans le déroulement du processus harmonieux de l’accouchement furent présentées comme d’indéniables progrès, dont chaque femme devait maintenant pouvoir bénéficier puisque ces innovations semblaient conçues pour son bien. À la fin des années 1960, dans l’épilogue de son Histoire de l’opération césarienne, le professeur de gynécologie et d’obstétrique J. Paul Pundel affirmait ainsi : « [Les accoucheurs] ont créé les armes pour garantir un maximum de sécurité aux futures mamans, mais tous les perfectionnements de la médecine ne porteront leurs fruits que si l’ensemble de la population peut en profiter, c’est-à-dire quand toutes les femmes auront la possibilité de pouvoir accoucher dans des centres spécialisés. C’est là le but de la médecine de l’avenir[37]. » Mais une telle volonté d’implication cache l’utilisation faite des femmes du peuple pendant des siècles et, plus en amont, la terreur partagée par tous les hommes d’accueillir simplement l’expression de la sensibilité et de la conscience humaines. La volonté de prendre le pouvoir sur les mères et sur les nouveau-nés est une manière d’occulter cette terreur et donc un refus de réaliser que la perfection des processus vitaux est une émanation de la conscience, à laquelle aucun « perfectionnement de la médecine » ne peut se substituer sans conséquences.

Terreur et protocoles

Il apparaît aujourd’hui que le déclenchement artificiel des contractions utérines est une cause majeure d’accouchement difficile conduisant le plus souvent à une césarienne en cours de travail. Un accouchement par les voies naturelles après une césarienne antérieure présente aussi beaucoup plus de risque de rupture utérine s’il a été déclenché artificiellement[38]. Pour gérer la terreur d’assumer les conséquences de leur aveuglement, les obstétriciens s’en remettent à des protocoles collectifs, établis par les autorités médicales sur la base d’études épidémiologiques, ayant pour effet de standardiser les actes médicaux notamment parce qu’ils limitent les risques de condamnation pénale en cas de poursuites judiciaires. Les juges s’appuient en effet sur ces mêmes protocoles pour estimer si tel praticien mis en cause a agi conformément à ce que l’on pouvait attendre de lui dans son cadre professionnel. La standardisation des pratiques obstétricales apparaît donc comme une riposte corporatiste face à l’émergence d’une prise de conscience collective de la dangerosité que représente l’interventionnisme médical qui encadre aujourd’hui la naissance. Les controverses suscitées par la pratique systématique de la césarienne en cas de présentation du bébé par le siège offrent un exemple de cette fuite en avant.

En 2000, The Lancet publia les résultats d’une large étude, impliquant 121 hôpitaux dans 26 pays, qui prétendait évaluer les risques inhérents à une naissance par le siège dans le cadre d’une politique de césarienne programmée et dans celui d’accouchements par les voies naturelles. Les chercheurs concluaient : « Une politique de césarienne programmée est largement préférable pour le nouveau-né se présentant par le siège[39]. » La communauté médicale internationale s’est saisie de cette étude – connue sous le nom de Term Breech Trial – pour infléchir les protocoles au point qu’il est aujourd’hui difficile de trouver un obstétricien qui accepte de prendre la responsabilité d’assister la naissance d’un siège par les voies naturelles. Mais plusieurs études ultérieures montrèrent que la méthodologie utilisée par les chercheurs était inacceptable – notamment parce qu’elle imposait aux hôpitaux participant à l’étude qu’ils tirent au sort les mères qui subiraient une césarienne programmée et celles qui tenteraient un accouchement par les voies naturelles – et dénoncèrent les préjugés de leurs auteurs[40]. Dans un examen très critique du Term Breech Trial, un chercheur releva que les conditions de participation à l’étude contestée avaient aussi conduit certains praticiens « à dépasser leur niveau de confort » en les poussant à pratiquer des accouchements par voie vaginale pour des cas qu’ils avaient l’habitude de césariser[41]. Il révélait incidemment que, dans le contexte actuel, de nombreux obstétriciens ont une politique de césarienne programmée parce que l’environnement médical n’est pas compatible avec les conditions nécessaires à l’accouchement d’un siège par les voies naturelles.

Traitements inhumains

Ignorant ces désaveux, certains obstétriciens réclament maintenant que soit mise en place une étude similaire pour évaluer les « risques » inhérents à toute naissance et justifier une politique générale de césarienne programmée qui leur permette entre autres d’éviter les conséquences financières de poursuites judiciaires. Prétextant du coût astronomique des assurances juridiques, l’un d’eux affirme : « On peut se demander combien de temps encore la société, et particulièrement les prestataires de santé, pourra se permettre l’accouchement par voie vaginale[42]. » Sur la base de résultats également biaisés, la chirurgie obstétricale systématique pourrait alors s’imposer comme un nouveau standard dont l’accouchement par les voies naturelles deviendrait l’exception, du moins dans les pays à forte concentration hospitalière. Les traitements inhumains infligés aux nouveau-nés pour pallier les déficiences découlant d’une naissance par césarienne se généraliseraient eux aussi : aspiration des sécrétions pulmonaires, oxygénation artificielle du bébé, ou encore sondage et prélèvement des sécrétions dans son estomac (fig. 4). L’analyse des « risques » associés à chaque mode d’accouchement va dans le sens d’une telle extrémité. Les plus ardents défenseurs d’une politique générale de césarienne programmée prétendent par exemple que l’accouchement par voie vaginale et la césarienne en cours de travail présentent un danger accru de « dommages au plancher pelvien » conduisant à des « dysfonctionnements sexuels ». Selon eux, un nombre croissant de jeunes femmes feraient le « choix » d’une césarienne programmée pour cette raison[43].

Mais de nombreuses enquêtes contredisent cette présomption. D’après un sondage réalisé en Corée du Sud, où le taux de césariennes atteint près de 40 %, plus de 95 % des mères interrogées souhaitaient accoucher par les voies naturelles durant leur grossesse et, parmi celles qui subirent une césarienne, seules 10 % déclarèrent l’avoir fait sur demande. Les auteurs concluent que l’augmentation rapide des taux de césarienne doit être imputée aux prestataires de services médicaux et au système de santé dans lequel ils travaillent, mais non à la demande des femmes[44]. En Italie, où le taux moyen de césarienne était de 33,2 % en l’an 2000, près de deux mille mères furent interrogées. Parmi celles qui accouchèrent par les voies naturelles, 91 % étaient satisfaites de leur choix et 73 % de celles qui subirent une césarienne auraient préféré une naissance par voie vaginale[45]. Des réponses très similaires furent rapportées par une enquête réalisée auprès de femmes brésiliennes ayant accouché dans les hôpitaux publics des villes de Sao Paulo et de Pernambuco, où les taux de césarienne sont particulièrement élevés[46]. Ces prises de position mettent en évidence le refus de la corporation médicale de respecter le désir profond des femmes de vivre le moment de l’accouchement et de la naissance avec toute l’intensité qu’elles en pressentent.

Fig. 4 : Le bébé mis au monde par césarienne se voit infliger de véritables tortures : aspiration des sécrétions pulmonaires (sur l’image), oxygénation artificielle ou encore sondage et prélèvement des sécrétions dans son estomac.

Handicap bourgeois

Les pressions exercées de nos jours sur les futures mères pour qu’elles abandonnent leur senti et livrent leur corps – comme celui de leur bébé – à l’interventionnisme obstétrical débordent largement les murs des hôpitaux ou des cabinets de consultation. À la façon de mythes antiques, l’industrie du divertissement popularise des modèles de comportement conformes aux intérêts névrotiques des classes bourgeoises, attachées aux multiples compensations des conséquences handicapantes de leurs profondes souffrances relationnelles. Les figures féminines exaltées par les médias et le cinéma personnifient le fantasme bourgeois d’une femme-enfant vouée aux caprices sexualisés de la gent masculine, ce qui assure au corps médical un marketing permanent. Dès la fin des années 1960, la mode du bikini servit la promotion de la césarienne transversale dite segmentaire basse, dont la cicatrice localisée dans la pilosité pubienne devenait pratiquement invisible[47]. Aujourd’hui, les journalistes de la presse people saluent l’obsession des jeunes stars à conserver leurs mensurations à l’issue de leur grossesse en acceptant presque systématiquement une césarienne programmée, sans jamais se préoccuper des souffrances que cet état d’esprit occasionne pour l’enfant.

Juste avant l’été 2006, ce fut notamment le cas de l’actrice américaine Gwyneth Paltrow, de la chanteuse de rock métal Gwen Stefani et de l’ex-Spice Girl Geri Halliwell, le tabloïd anglais The Sun précisant que cette dernière avait été opérée dans une clinique londonienne, par un obstétricien de renom, « avec un peu d’avance sur le calendrier[48] ». Certaines stars du show business programment en effet l’intervention césarienne quelques semaines avant leur terme – c’est-à-dire avant l’élargissement de leurs hanches – et y ajoutent une liposuccion, ce qui leur permet de sortir de la clinique presque aussi minces que lorsqu’elles déclarèrent leur grossesse à la presse[49]. Fin mai, quand Angelina Jolie et Brad Pitt annoncèrent la naissance de leur fille Shiloh, dans une clinique privée de Namibie (Afrique du Sud), le magazine People en profita pour faire l’éloge de l’équipe médicale. Venu spécialement de Los Angeles à la demande du couple, leur obstétricien déclara : « Angelina a subi une césarienne programmée du fait d’une présentation par le siège[50]. » Un tel matraquage médiatique finit par promouvoir le refus d’accoucher par les voies naturelles comme un choix, voire comme un privilège, alors qu’il s’agit d’un handicap relationnel découlant d’abord de la douloureuse histoire personnelle de ces stars, mais aussi des exigences bourgeoises du milieu social dans lequel elles baignent.

Altération de la capacité d’aimer

Devant un tel concert d’autosatisfaction, rares sont les voix osant affirmer que le contexte de la césarienne est extrêmement traumatisant pour l’enfant qui le subit et qu’il devrait dès lors être réservé aux cas d’impossibilité absolue d’accoucher par les voies naturelles. Un nombre relativement faible d’études porte directement sur les effets à long terme de la césarienne sur la santé globale des populations, bien que certaines de ses conséquences strictement médicales soient bien connues. Les complications survenant à la naissance – particulièrement lors d’une opération de chirurgie obstétricale – représentent par exemple un facteur reconnu de risque pour l’asthme infantile, et l’on sait que les difficultés respiratoires du nouveau-né sont plus fréquentes après une césarienne programmée sans travail. Mais les conséquences de l’intervention dépassent le strict cadre de la santé corporelle et affectent l’ensemble de la personnalité. Dans ses recherches en santé primale, le Dr Michel Odent démontre qu’elles peuvent être comprises par ce qu’il nomme une altération de la capacité d’aimer. Cette expression recouvre des troubles comme les difficultés à être en relation ou à s’aimer soi-même, les comportements autodestructeurs comme les toxicomanies ou encore l’autisme. Une des conséquences directes de l’opération est de perturber l’établissement du lien entre l’enfant et sa mère dès la naissance. Les difficultés d’allaitement sont plus importantes, particulièrement lors d’une césarienne sans travail, parce que la mère et le bébé n’ont pas eu l’occasion de mettre en jeu les hormones impliquées à la fois dans l’accouchement et dans la lactation. Les dépressions maternelles consécutives à une césarienne sont aussi plus fréquentes et l’incidence de telles souffrances psychologiques sur le développement psycho-affectif de l’enfant est désormais avérée[51].

La naissance harmonieuse est une interaction au cours de laquelle les potentialités de la mère et celles de l’enfant sont pleinement mises en œuvre dans le sens de l’accomplissement d’un processus naturel qui, en retour, confirme leurs aptitudes respectives. C’est pourquoi les mères qui parviennent à lâcher prise et à s’en remettre à leur senti au cours de l’accouchement vivent des émotions particulièrement intenses. Après une césarienne, nombre de femmes se définissent au contraire comme incompétentes, voire diminuées dans leurs capacités de mères et leur estime de soi en est ébranlée[52]. Mais quel adulte pourrait entendre la détresse d’un nouveau-né privé de sa capacité à venir au monde naturellement ? Détourné de son premier élan de vie puis livré aux mains du personnel soignant, le bébé revivra l’empreinte de ce traumatisme dans les multiples remises en scène de la naissance qui jalonneront son développement. Parce que sa mère a elle-même été dépossédée de ses facultés naturelles à prendre soin de son enfant, ce dernier éprouvera des difficultés à mettre en œuvre l’ensemble de ses compétences et développera une dépendance à l’égard des structures collectives d’assistance – médicale notamment. N’ayant pas été confirmé dans son aptitude à naître, il portera le handicap d’attendre que des facteurs extérieurs se substituent à sa propre responsabilité dans ses engagements existentiels. Sur le plan collectif, la généralisation de l’opération césarienne compromet la capacité des futures générations à faire le choix d’un avenir respectueux de la vie en abandonnant leur destinée aux chimères de la technologie et à ceux qui les manipulent.

L’urgence d’une prise de conscience est à la mesure de ces enjeux relationnels et humains. Lorsque nous nous consacrons à solutionner des conséquences dans le seul but de ne pas en réaliser les causes réelles, nous projetons leur remise en scène vers le futur. L’humain est un être conscient, doté d’un processus de réalisation qu’il ne peut entraver sans engendrer un manque qui le voue inexorablement à retrouver la pleine jouissance de son essence.

Marc-André Cotton

© M.A. Cotton – 10.2006 / regardconscient.net

Être né(e) par césarienne : quelles conséquences psychologiques ?

Grâce aux travaux d’une discipline encore méconnue, l’impact d’une naissance par césarienne sur le développement de l’enfant est aujourd’hui mieux compris. La psychologie prénatale et périnatale peut aider les parents à progresser vers une meilleure intégration de ce vécu difficile. Elle parle aussi aux adultes qui s’interrogent sur l’empreinte d’un tel traumatisme dans leur vie quotidienne.

(03/2016)

Notes :

[1] Même aux Pays-Bas, où l’accouchement par les voies naturelles est bien établi, le taux de césariennes est passé de 7,7 % en 1991 à 12,9 % en 2000. Lire Dominique Baubeau et Guillemette Buisson, « La pratique des césariennes : évolution et variabilité entre 1998 et 2001 », Études et Résultats No 275, décembre 2003.

[2] Chiffres cités par Michel Odent, Césariennes : questions, effets, enjeux – Alerte face à la banalisation, éd. Le Souffle d’Or, 2005, p. 13. Le journal du Conseil Fédéral brésilien de Médecine indique un taux national de 37,4 % dans son No 84, daté d’août 1997.

[3] Lire notamment Nicholas M. Fisk, “Caesarean Section for All Patients ?,” in Ben-Rafael Z. et al., Controversies in Obstetrics, Gynaecology and Infertility, éd. Monduzzi, 2002, p. 111-115.

[4] D’après une enquête nationale réalisée au Royaume-Uni, 54 % des obstétriciens interrogés pensent que la césarienne est « la manière la plus sûre » de mettre un enfant au monde. J. Thomas et S. Paranjothy, “The National Sentinel Caesarean Section Audit Report”, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2001.

[5] Hans P. Dietz, Elective Cesarean Section, the Right Choice for Whom ?, Bentham Science Publishers Ltd, 2005.

[6] N. M. Fisk, op. cit.

[7] Philipp Steer, “Caesarean Section : An Evolving Procedure ?”, British Journal of Obstetrics and Gynecology, octobre 1998, cité par Sheila Kitzinger in “Obstetric Metaphors and Marketing”, Birth, Vol. 26, No 1, March 1999.

[8] Il existe plusieurs versions de cette légende, la plus connue étant celle d’Homère.

[9] Lire Albert Jacquard, Moi et les autres, initiation à la génétique, éd. du Seuil, 1983, p. 14.

[10] Lire à ce propos « La médecine du pouvoir », Regard conscient No 13, décembre 2003.

[11] En 533, l’empereur byzantin Justinien Ier publie un Code Civil qui servira de base à la jurisprudence de tout le Moyen âge. La Lex Regia y est reprise (Ch. XI, partie 8, art. 2).

[12] Pline l’Ancien (23-79), Historia Natural., Lib. VII, Cap. IX.

[13] L’origine du surnom de César est contestée : les Latins le ramènent soit à caesaries « chevelure longue et abondante », soit à caesus, participe passé de caedere « tailler, couper » en l’interprétant comme « tiré du sein de sa mère par excision », d’où la formation du mot césarienne. Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1998.

[14] Philip Steer interviewé par Charlotte Dovey, “Does every mother have the right to a Caesarean ?”, Daily Mail, July, 4, 2006.

[15] D’après la Genèse, Ève manifeste bien un élan de conscience et de réalisation immédiatement sanctionné par la figure paternelle : « La femme vit que l’arbre était bon à manger et séduisant à voir. Et qu’il était, cet arbre, désirable pour acquérir le discernement. » (Gn, 3 6) Yahvé prononce ensuite contre elle la fameuse imprécation : « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » (Gn, 3 16).

[16] Le baptême des enfants n’a été généralisé qu’au Moyen âge. La théologie catholique insiste alors sur l’importance du péché originel (Concile de Trente, 1545-1563) et sur son rachat par le rituel du baptême, l’enfant étant considéré comme dominé par Satan. Le baptême actuel comprend toujours une prière d’exorcisme. Lire « L’histoire du baptême catholique ».

[17] Concile provincial de Trèves (1310), présidé par l’archevêque Baudoin, frère de l’empereur Henri VII, cité par J. Paul Pundel, Histoire de l’opération césarienne, étude historique de la césarienne dans la médecine, l’art et la littérature, les religions et la législation, Presses académiques européennes, Bruxelles, 1969, p. 80. En 1614, le pape Paul V introduit la césarienne post mortem dans le Rituel Romain : « Si la mère meurt enceinte, que le fœtus soit le plus tôt possible prudemment extrait et, s’il est vivant, baptisé. »

[18] Sur un total de 225 césariennes post mortem pratiquées entre 1760 et 1762 dans le Royaume de Sicile, il aurait été possible d’accorder le baptême à 172 enfants trouvés encore vivants à l’opération, mais tous décédèrent peu après. Il est probable que ce dernier chiffre ait été exagéré dans l’intérêt du baptême. Lire J. Paul Pundel, op. cit., p. 91.

[19] Cité par J. Paul Pundel, op. cit., pp. 87-89.

[20] Ibid., p. 85.

[21] Consulter le sommaire de la version française par M. l’abbé Dinouart, parue en 1762 à Paris.

[22] Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, sous le règne de Charles III, l’Inquisition espagnole est l’objet de vives critiques. Elle ne fut définitivement abolie qu’en 1833, après la mort de Ferdinand VII, petit-fils de Charles III. Lire Jean-Charles Cabanel, l’Inquisition.

[23] Mémoire publié par l’abbé Dinouart in Abrégé de l’Embryologie Sacrée, paris 1774, p. 465 sv. Ce texte est cité par J. Paul Pundel, op. cit., pp. 92-96.

[24] Les sévices infligés aux femmes enceintes lors des conflits est une réalité connue, sinon ouvertement reconnue. Lors de la Seconde Guerre mondiale, des rumeurs circulaient dans la population française à propos de « toutes ces vilaines choses qui se passent vis-à-vis des femmes enceintes. » Lire Anne-Marie Prodon, Les filles de la terre, Histoire des paysannes d’autrefois, éd. de la Catherinette, 01160 Pont-d’Ain, 2001, p. 267.

[25] François Rousset, Traitté nouveau de l’Hystérotomotokie ou Enfantement Césarien (1581), cité par J. Paul Pundel, op. cit., p. 118.

[26] Dans son ouvrage, le docteur François Rousset (1535-1598) insiste par exemple pour que la plaie utérine ne soit en aucun cas recousue : « Remettre la matrice doucement dans son lieu sans y rien coudre ; sa rétraction vaut mieux que couture. » Il faudra trois siècles pour que cette recommandation soit remise en cause, provoquant la mort de centaines de patientes par hémorragie ou septicémie.

[27] La mortalité de la césarienne primitive, in J. Paul Pundel, op. cit., pp. 200-204.

[28] Jean-Louis Baudelocque, Recherches et réflexions sur l’opération césarienne, suivies d’une note sur l’accouchement de la femme Marville, Paris, An VII (1798), rapporté par J. Paul Pundel, op. cit.. p. 181.

[29] J. Paul Pundel écrit ceci à propos du refus des chirurgiens de suturer la plaie utérine : « Pourquoi une chose aussi simple que la suture utérine n’est-elle pas venue plus tôt à l’esprit des anciens accoucheurs ? Une des principales causes en est l’esprit particulier de la médecine des siècles passés, dont un des principes de base était l’acceptation aveugle de tout ce qui avait été écrit par Hippocrate, Aristote, Celse et Galène, même si l’observation médicale offrait tous les jours des éléments pour prouver le contraire. Les anciens médecins avaient ainsi plus de confiance dans les vieux auteurs que dans l’observation par leurs propres yeux. C’est cet état d’esprit qui a maintenu la croyance inébranlable des anciens accoucheurs au danger de la suture utérine tel qu’il avait été proclamé par Rousset. » Op. cit., p. 260.

[30] Jean-François Sacombe, L’École Anti-Césarienne No 1, éditeur, Paris, 1797.

[31] Jean Ruleau, Traité de l’opération césarienne & des accouchements difficiles & laborieux, Paris, 1704, cité par J. Paul Pundel, op. cit., p. 163.

[32] Lire « Ignace-Philippe Semmelweis (1818-1865), chirurgien et obstétricien hongrois ».

[33] Edoardo Porro, Dell’amputazione utero-ovarico come complemento di taglio cesarea, Milano, 1876, lire J. Paul Pundel, op. cit., pp. 210-218.

[34] Il existe plusieurs versions du Serment d’Hippocrate que prêtent les étudiants en médecine lors de la soutenance de leur thèse. On y trouve par exemple la phrase suivante : « Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe. » Lire notamment « Serment d’Hippocrate ».

[35] Drs Raniero Baliva et Adolfo Serpieri, cités par J. Paul Pundel, op. cit., pp. 49-51.

[36] Pour une étude sur la médicalisation de l’accouchement au cours du XXe siècle, lire Développement explosif de l’industrialisation de la naissance, in Michel Odent, Le Fermier et l’Accoucheur, éd. Médicis, 2002, pp. 46-51.

[37] J. Paul Pundel, op. cit., p. 269.

[38] Dans une étude épidémiologique canadienne, le risque de rupture utérine est multiplié par 6,41 après déclenchement par prostaglandine d’un accouchement par voie vaginale après césarienne. Ravasia D. J. et al., “Uterine rupture during induced trial labor among women with previous cesarean delivery”, American Journal of Obstetrics and Gynecology, novembre 2000, 183(5) : 1176-9.

[39] Hannah M. E. et al., Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term : a randomised multicentre trial, The Lancet, octobre 2000, 356, 1375-83.

[40] Une clinique allemande ayant une large expérience des naissances par le siège a décidé de ne pas participer au Term Breech Trial pour des raisons éthiques : « Participer à l’étude aurait eu pour conséquence que 90 à 100 % des femmes avec une présentation par le siège, tirées au sort pour une césarienne programmée, en subirait effectivement une. Hors du contexte de l’étude, plus de 60 % de ces femmes accouchent par voie vaginale. Cet excès d’intervention chirurgicale sans bénéfice néonatal était injustifiable. », Michael Krause, “Continuing vaginal breech birth : a German perspective”, British Medical Journal, November 19, 2004.

[41] Kotaska Andrew, “Inappropriate use of randomised trials to evaluate complex phenomena: case study of vaginal breech delivery”, British Medical Journal, 329:1039-1042.

[42] Nicholas M. Fisk, op. cit. D’après cet auteur, les frais juridiques associés à la pratique d’accouchements par voie vaginale en milieu hospitalier « continuent à croître exponentiellement, avec des primes [d’assurances] annuelles excédant un demi million de dollars par obstétricien dans certaines juridictions, et des dédommagements pouvant atteindre des montants à huit chiffres. »

[43] Devendra K. et al., “Should doctors perform an elective caesarean section on request ?”, Annals of the Academy of Medicine, , Singapore, septembre 2003, 32(5):577-81.

[44] Lee S. I., “Women’s attitudes toward mode of delivery in South Korea – a society with high cesarean section rates”, Birth June 2004, 31(2) : 108-16.

[45] Donati S., Do Italian mothers prefer cesarean delivery ?, Birth, juin 2003, 30(2) : 89-93, PubMed 12752165.

[46] Osis M. J. et al., “The opinion of Brazilian women regarding vaginal labor and cesarean section”, International Journal of Gynaecology and Obstetrics, November 2001, 75 Suppl. 1 : S59-66.

[47] Lire Michel Odent, L’ère du Bikini, in op. cit., p. 20-21.

[48] Lire notamment Lucia Etxebarria, Un miracle en équilibre, éd. Héloïse d’Ormesson, 2006.

[49] Nick Parker, “A Spice Girl for Geri !”The Sun, May 15, 2006.

[50] “Brad, Angelina Thank Hospital”, People News, May 30, 2006.

[51] Lire Michel Odent, op. cit., pp. 59 à 99. Pour un compte-rendu de ces recherches, lire « Césarienne et santé primale », Regard conscient, octobre 2006.

[52] Pour des témoignages de mères, lire notamment le site de l’association Césarine.