Psychohistoire

Dérives de la psychologie américaine

par Marc-André Cotton

Cet article est paru en anglais dans la revue à comité de lecture The Journal of Psychohistory, Vol 40, No 4, printemps 2013. Il fait partie du livre Au nom du père, les années Bush et l’héritage de la violence éducative (L’Instant présent, 2014). La conférence donnée sur ce thème au 36e Congrès de psychohistoire de New York est également disponible sur YouTube.

Résumé : La collaboration de psychologues dans la guerre contre le terrorisme menée par l’administration Bush a soulevé l’indignation, notamment du fait de leur implication dans les tortures d’Abu Ghraib ou de Guantánamo. Pourtant, les spécialistes du comportement ont longtemps été applaudis pour leurs recherches parfois douteuses visant à conditionner le cerveau humain. Cette obsession de contrôle prend naissance dans les premières souffrances de la séparation, infligées aux nourrissons de façon routinière et exploitées plus tard par leurs éducateurs. Le rôle de premier plan joué par les comportementalistes après 11 Septembre 2001 doit nous rendre attentifs aux conséquences de ces formes de maltraitance.

Basée à Washington, l’American Psychological Association (APA) est une organisation scientifique et professionnelle comptant quelque cent cinquante mille membres aux États-Unis et la plus grande association de psychologues dans le monde. Au printemps 2005, un groupe d’experts réunis par son Conseil de direction reçut pour mission d’examiner si le code éthique de la profession offrait une assistance suffisante aux psychologues engagés dans des activités relatives à la sécurité nationale et de déterminer si l’APA devait mieux encadrer leur éventuelle participation à l’interrogation de suspects détenus dans la guerre globale contre la terreur menée par le gouvernement depuis le 11 Septembre. Ces questions étaient d’autant plus urgentes que les images de la prison d’Abou Ghraib, publiées moins d’un an auparavant, avaient déjà suscité nombre d’investigations sur le rôle des personnels de santé dans les mauvais traitements infligés aux prisonniers. Baptisée Psychological Ethics and National Security [Déontologie psychologique et sécurité nationale] ou PENS, cette task force mena ses travaux au mois de juin 2005 en l’espace d’un week-end prolongé. Une synthèse de ses réflexions fut rapidement approuvée par la direction de l’APA et communiquée aux médias.

En préambule à son rapport formulant une dizaine de recommandations, le groupe de travail affirmait « sans équivoque » que les psychologues ne prennent pas part aux tortures et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et ne dirigent ni ne soutiennent aucune action de formation allant dans ce sens. Soulignant que le code éthique de l’APA engageait chaque professionnel intervenant dans le cadre de son expertise, il déclarait cependant « conforme [à ce code] que des psychologues collaborent en tant que consultants dans les processus d’interrogation et de récolte d’informations relatifs à la sécurité nationale » comme ils le faisaient déjà dans d’autres contextes d’application de la loi :

« Consciente que le fait de s’engager dans ces rôles consultatifs implique un équilibre délicat de considérations éthiques, la task force a déclaré que les psychologues sont dans une position irremplaçable pour aider à garantir que ces processus soient sûrs et conformes à l’éthique pour tous les participants[1]. »

Curieusement, la task force semblait donc reprendre d’une main ce qu’elle concédait de l’autre en éludant délibérément certaines questions dérangeantes. D’un côté, elle estimait nécessaire de réaffirmer l’attachement des psychologues au respect de la dignité et des droits de la personne par exemple, mais rappelait en même temps qu’elle n’avait pas reçu mandat de juger leurs pratiques dans le domaine de la sécurité nationale. Le rapport PENS spécifiait aussi que le dossier médical d’un détenu ne devait pas être utilisé au détriment de sa santé ou de son bien-être mais n’interdisait pas d’avoir recours à d’autres données personnelles pour lui infliger un stress et le contraindre à coopérer. Le texte se montrait encore plus indulgent à l’égard des psychologues impliqués dans les interrogatoires en cours en Afghanistan, en Irak ou à Cuba. En cas de conflit entre leur éthique professionnelle et la loi en vigueur, ces derniers tenteraient de résoudre la divergence d’une manière responsable, mais pourraient toujours « se conformer aux exigences de la loi [2]. »

Un code éthique volontairement lacunaire

Or depuis le 11 Septembre, les avis de droit concoctés par l’administration Bush avaient notamment redéfini la notion de torture et les conditions dans lesquelles des suspects pouvaient être interrogés et maintenus en détention hors de tout cadre légal. On n’accordait plus aux prisonniers la protection des Conventions de Genève, de celle des Nations Unies ou même du US Military Code[3] de sorte que plus personne ne savait vraiment quels mauvais traitements pouvaient encore être qualifiés de tortures. Dans ces conditions, comment un psychologue militaire pouvait-il s’opposer à l’usage abusif des conseils qu’il prodiguait dans le cadre d’un interrogatoire coercitif ? De manière analogue, comment pouvait-il faire valoir « les principes de base des droits humains » – comme le suggérait le rapport PENS – si la définition de ces droits n’était plus déterminée par les standards internationaux généralement reconnus, mais par la loi américaine qui visait justement à rendre ces derniers inopérants ?

Un ancien président de l’APA avança notamment qu’il ne fallait pas fermer les yeux sur la nature des tâches confiées aux psychologues travaillant pour l’armée américaine, sur les pressions exercées sur eux dans l’exécution de leurs mandats et sur le caractère confidentiel de certaines de leurs fonctions[4]. Concepteur de l’inquiétante « expérience de Stanford » en 1971, au cours de laquelle des étudiants jouant les gardiens d’une prison factice développèrent des réactions de sadisme à l’égard de leurs camarades prisonniers, le Dr Zimbardo avait longtemps étudié les mécanismes de soumission à l’autorité[5]. Dans ce genre de contexte, on pouvait difficilement discuter d’un conflit éthique avec des collègues et ce d’autant moins que le commandement limitait à dessein l’accès aux informations. Le désir d’être intégré à une équipe, les rapports de force et la dilution des responsabilités au sein du groupe pouvaient aussi conduire un individu à adopter des comportements inacceptables dans une autre situation. Quant aux psychologues enrôlés dans l’armée, leur devoir de soldats impliquait qu’ils obéissent au règlement militaire plutôt qu’à leur éthique professionnelle. Toutes ces objections jetaient un doute sur la volonté de la task force de répondre à l’indignation soulevée par l’implication de psychologues dans les interrogatoires coercitifs et cette réticence allait s’expliquer par la suite.

Un an après la publication du rapport PENS, un journaliste révéla que six des dix membres de la task force désignés par la direction de l’APA faisaient partie de l’armée ou entretenaient des relations étroites avec elle[6]. Le colonel Dr Louie “Morgan” Banks par exemple, psychologue en chef au sein de l’armée, avait servi sur la base aérienne de Bagram (Afghanistan) en 2001, un centre américain de détention où de graves abus furent perpétrés. En 2002 à Fort Bragg (Caroline du Nord), il avait supervisé un cours de formation spécialement destiné aux interrogateurs de Guantánamo[7]. Parmi eux également, le colonel Dr Larry James avait été en 2003 le psychologue en chef du Joint Intelligence Group de Guantánamo, puis avait dirigé l’équipe de consultation en sciences du comportement d’Abou Ghraib en 2004. Le capitaine Dr Bryce Lefever, un psychologue de la Navy assigné en Afghanistan pour y enseigner les techniques d’interrogatoires, faisait aussi partie de l’équipe[8]. De plus et de manière très inhabituelle pour un groupe de travail, des lobbyistes de l’APA assistaient aux discussions. Sollicitant régulièrement des fonds auprès du département de la Défense (DOD), ils souhaitaient que ces débats soient compatibles avec la politique menée jusque-là par le Pentagone. Seuls quatre membres de la task force – dont la présidente sans droit de vote – n’entretenaient aucun lien avec le DOD ou avec d’autres agences du gouvernement : ils furent contraints à une stricte confidentialité. Ainsi, tandis que les plus hautes instances de la hiérarchie militaire étaient informées de l’avancée des travaux, le contenu des discussions restait inaccessible aux milliers d’adhérents de l’APA.

Le rôle joué par la direction de l’APA était également contestable. Outre le fait d’avoir sélectionné les membres de la task force de manière à minimiser les divergences, elle exerçait un contrôle strict sur leurs décisions par l’entremise de plusieurs de ses cadres. Le directeur de son Comité d’éthique rédigea par exemple l’essentiel du rapport PENS sans pour autant faire partie du groupe de travail. Un autre délégué du Conseil de direction et futur président (2006) de l’APA, le Dr Gerald P. Koocher, exclut d’emblée que fût mise en cause la participation de psychologues aux interrogatoires coercitifs comme d’aucuns le souhaitaient. Dans un courriel destiné à ses membres, il estimait au contraire que ces professionnels œuvraient pour le bien de la nation :

« L’objectif du travail de ces psychologues sera ultimement de protéger d’autres personnes (innocentes) en contribuant à l’incarcération, à la neutralisation ou même à la mort du criminel potentiel, qui ne se doutera souvent pas de l’implication du psychologue[9] »

À l’évidence, tant la direction de l’APA que les agences gouvernementales et la hiérarchie militaire avaient avantage à ce que des psychologues continuent d’appuyer le travail des interrogateurs. Pour cette raison, il était nécessaire que le code éthique de la profession ne condamnât pas formellement ces agissements, laissant à certains la possibilité de se retrancher derrière des principes volontairement ambigus ou lacunaires. Face à la pression grandissante des médias et d’une partie de l’opinion, le DOD pourrait invoquer la caution d’une organisation professionnelle prestigieuse et les psychologues enrôlés dans l’armée rappelleraient leur devoir d’obéissance. De son côté, l’APA exerçait depuis longtemps des activités de lobbying à Washington et bénéficiait chaque année de crédits octroyés pour la défense[10]. En 2003 par exemple, le colloque annuel de la division Science de l’APA était entièrement consacré à l’application des recherches en « sciences du comportement » dans le domaine militaire. À cette occasion, l’APA organisa dans les bureaux du sénateur John McCain une rencontre destinée à « instruire les représentants militaires attachés au Congrès des contributions essentielles de la recherche en psychologie pour l’armée et la défense nationale[11]. » Un département de l’APA – la division 19 – était même entièrement consacré à la Psychologie militaire. Parmi ses priorités figurait la formation des professionnels qui travailleraient pour l’armée dans les universités, les centres médicaux et les écoles militaires, les laboratoires expérimentaux du DOD et bien sûr les bases militaires américaines déployées un peu partout dans le monde[12]. Il était donc improbable que le Conseil de direction de l’APA adoptât volontiers une position qui fâchait son principal bailleur de fonds.

Une synergie historique

En considérant brièvement l’essor de la psychologie américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la détermination de l’APA à promouvoir les intérêts du département de la Défense – fussent-ils contraires à son serment de ne pas nuire – prend cependant une autre dimension. Le conflit permit en effet aux psychologues de faire valoir leur expertise auprès des militaires pour soutenir l’effort de guerre. Certains aidèrent à la sélection des recrues ou entreprirent de soulager les milliers de soldats qui rentraient au pays avec les symptômes de ce qu’on appelait encore le « choc des tranchées ». D’autres furent employés par les états-majors pour étudier diverses opérations psychologiques destinées à saboter le moral de l’ennemi ou à endoctriner les troupes américaines. Le général Dwight D. Eisenhower lui-même insista sur le rôle de la psychologie dans la victoire des Alliés[13]. L’APA ressortit renforcée par cette collaboration de raison : la section de Psychologie militaire fut créée après-guerre et le nombre de ses membres passa de 2’739 en 1940 à plus de trente mille en 1970[14]. À la fin des années 1960, le DOD était le plus gros commanditaire de la profession pour un budget annuel d’environ $ 40 millions consacrés aux recherches en psychologie, soit plus que toutes les autres agences fédérales réunies[15].

Dès sa création en 1947, la Central Intelligence Agency (CIA) recruta elle aussi de nombreux psychologues pour des opérations de propagande exercées à l’insu du Parlement, alléguant notamment que les régimes communistes avaient mis au point des méthodes sophistiqués de contrôle des esprits. À partir de 1950, l’agence engagea divers programmes clandestins de recherches, dotés de budgets colossaux, dans un effort que l’historien Alfred McCoy qualifia de « véritable Projet Manhattan de l’esprit[16]. » La peur fantasmatique du « lavage de cerveau » – un terme d’abord utilisé pour décrire les techniques chinoises d’endoctrinement – obsédait la plupart des Américains parce que cette seule évocation réactivait en eux des terreurs profondément refoulées résultant de leurs propres conditionnements éducatifs[17]. Dans une déclaration publique adressée à d’anciens diplômés de Princeton en avril 1953, le directeur de la CIA Allen W. Dulles avança que le « lavage de cerveau » était également l’une des armes les plus redoutables employée par les Soviétiques pour mener la Guerre froide :

« […] la perversion des esprits d’individus sélectionnés soumis à ces traitements [est telle] qu’ils sont privés de leur faculté à exposer leur propre pensée. Comme des perroquets, les individus conditionnés de la sorte peuvent à peine répéter les idées qui ont été inculquées dans leurs esprits de l’extérieur. Dans ces circonstances, leur cerveau ressemble en effet à un phonographe qui joue le disque qu’un génie extérieur a posé sous son aiguille et sur lequel il n’a aucun contrôle[18]. »

Quelle que fut la réalité de ces menaces lointaines, l’avertissement avait d’abord pour fonction de justifier les agissements de l’agence américaine. Trois jours après cette déclaration, Dulles donnait en effet son accord à l’opération MKULTRA, le nom de code de l’une des nombreuses séries d’expériences de manipulation mentale menées secrètement par la CIA pendant plus de vingt ans. Parallèlement, l’Office of Naval Research (ONR) lançait son propre programme clandestin de recherche impliquant notamment cinquante-huit universités dans le domaine encore balbutiant des sciences du comportement[19]. Cette synergie entre la CIA, les forces armées et de prestigieuses Facultés nord-américaines allait placer le « contrôle mental » au cœur des préoccupations académiques et permettre à plusieurs scientifiques – notamment à des psychologues – de s’élever dans la hiérarchie de leur profession.

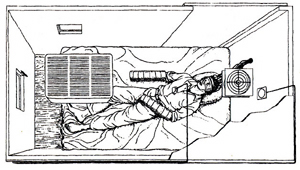

Le Canadien Donald O. Hebb (1904-1985) par exemple, considéré comme le père de la biopsychologie cognitive et futur président (1960) de l’APA, obtint des subventions de son gouvernement pour des études sur les effets de la privation sensorielle – l’un des concepts-clés des futures techniques coercitives d’interrogation. Ses recherches menées dès 1951 à l’université McGill de Montréal montrèrent qu’une isolation de courte durée avait déjà des effets dramatiques sur les processus de pensée. Après quatre heures passées dans un caisson expérimental conçu pour supprimer pratiquement toute stimulation des sens (fig. 1), les étudiants volontaires ne pouvaient plus suivre une réflexion logique et si le supplice se prolongeait au-delà de quarante-huit heures, la plupart d’entre eux éprouvaient des hallucinations comparables à l’effet de puissantes drogues[20]. La CIA fut prompte à reconnaître l’intérêt de ces expériences puisqu’un rapport interne datant de 1954 conclut qu’elles permettaient de « comprendre certains des facteurs psychologiques inhérents aux traitements des prisonniers de guerre maintenus en isolement cellulaire[21]. » Lors d’un symposium sur la privation sensorielle organisé en juin 1958 à l’université Harvard, le Dr Hebb confirma que ses recherches à McGill étaient motivées par l’étude des manipulations mentales et qu’elles avaient un caractère strictement confidentiel[22].

Fig. 1 : Le caisson expérimental du Dr Donald Hebb construit à l’université McGill de Montréal pour étudier l’effet de l’isolation prolongée (Scientific American).

Au cours des années qui suivirent, plus de deux cents articles relatifs aux effets de l’isolation sensorielle parurent dans les revues scientifiques les plus influentes. En 1957 par exemple, le Dr Donald Wexler et trois collègues psychiatres de l’université Harvard répétèrent une expérimentation similaire secrètement financée par le programme de recherches en sciences du comportement de l’ONR. Dix-sept volontaires rémunérés furent placés dans un caisson respiratoire faiblement éclairé, conçu notamment pour empêcher les mouvements et les stimulations tactiles afin de créer une monotonie sensorielle. Seuls cinq participants achevèrent l’expérience prévue pour durer trente-six heures et tous les volontaires manifestèrent divers degrés d’anxiété, la moitié rapportant également avoir souffert d’hallucinations. À l’adresse de leurs puissants commanditaires, les chercheurs conclurent que « la privation sensorielle [pouvait] produire des altérations psychologiques et comportementales importantes chez une personne » et recommandèrent son efficacité pour induire des psychoses[23].

En 1961, un ouvrage synthétisant l’ensemble des contributions de la science comportementale aux techniques d’interrogations, The Manipulation of Human Behavior, fut finalement publié par un éditeur respectable avec le soutien financier de la U.S. Air Force[24]. Son rédacteur principal, le sociologue Albert D. Biderman, s’était longuement entretenu avec des prisonniers de guerre revenant de Corée du Nord dans le cadre d’un projet également financé par l’armée. Le contenu du livre laissait peu de doute sur l’ardeur avec laquelle les militaires avaient orienté la recherche afin qu’elle servît leurs objectifs stratégiques. L’un des coauteurs écrivait :

« Du point de vue de l’interrogateur, [l’isolation serait] le moyen idéal de “briser” un prisonnier puisque pour un non initié, elle semble créer exactement l’état que l’interrogateur peut souhaiter : malléabilité et besoin de parler, avec l’avantage supplémentaire que l’on peut se faire croire qu’aucune force ni coercition ne sont utilisées[25]. »

Deux ans plus tard, la CIA condensait ces travaux dans une brochure qui allait servir de base aux sinistres méthodes de l’agence et à ses tactiques de contre-insurrection pendant près de quarante ans : le manuel Kubark. Ses auteurs anonymes affirmaient qu’il n’était plus possible de parler d’interrogation « sans faire référence aux recherches psychologiques conduites durant la dernière décennie[26]. » Le manuel Kubark citait explicitement les expériences du Dr Hebb à McGill et du Dr Wexler à Harvard pour suggérer par exemple que « la privation de stimuli sensoriels provoquait la régression » ou que « l’octroi calculé de stimuli pendant l’interrogatoire » renforçait la dépendance[27]. Plusieurs écrits de Biderman figuraient également en bonne place dans sa bibliographie.

L’empreinte de l’arrachement relationnel

La question se pose de savoir pourquoi tant d’universitaires éprouvèrent cette fascination pour un domaine de recherche qui impliquait de prescrire des souffrances – en l’occurrence psychologiques – à des cobayes humains mal informés de leurs répercussions éventuelles. Les séquelles de la Seconde Guerre et le climat de terreur entretenu durant la Guerre froide expliquent en partie l’empressement avec lequel ces scientifiques saisirent les opportunités qui leur étaient tendues. À bien des égards, cette dynamique collective rappelle la période de l’après-11 Septembre où l’on vit d’éminents professeurs cautionner le recours à la torture dans l’intérêt mal compris de la sécurité nationale. Ce décodage n’est cependant pas suffisant pour rendre compte de l’influence occultée de traumatismes profondément enracinés dans les mémoires, toujours prépondérants dans la remise en scène des rapports relationnels qui les ont entraînés. En l’occurrence, une expérience d’isolement et de privation particulièrement dramatique pour l’enfant est celle que lui impose le corps médical de façon routinière dès sa naissance. Après un accouchement non perturbé, on sait que la mère et son bébé sont naturellement tournés l’un vers l’autre et que ces premiers instants déterminent leur devenir relationnel[28]. Prenant le contre-pied de cet élan vital, le pouvoir patriarcal a toujours perturbé l’intimité maternelle primordiale au nom de principes longtemps inspirés par la Pédagogie noire. Dès les années 1920, les pratiques de l’obstétrique et de la puériculture furent orientées vers une stricte séparation de la mère et de l’enfant – une mesure supposée d’hygiène sociale et d’éducation. Dans un ouvrage très populaire en Allemagne entre-deux-guerres, la doctoresse Johanna Haarer préconisait par exemple d’isoler le nouveau-né dans une chambre après l’avoir examiné médicalement :

« La séparation de la mère et de l’enfant présente des avantages éducatifs extraordinaires pour ce dernier. Plus tard, nous parlerons très largement du fait que le dressage de l’enfant doit commencer dès la naissance[30]. »

Pionnier de la pédiatrie américaine, le Dr Luther Emmett Holt (1855-1924) en était également convaincu. Dans un petit fascicule destiné aux futures mères, édité en 1915 par l’American Medical Association, il recommandait de placer le nouveau-né « dans une pièce tranquille et sombre » – après avoir nettoyé ses yeux avec une solution d’acide borique – et de « ne pas le mettre au sein avant cinq ou six heures[31] ». D’après lui, le nourrisson ne devait pas téter plus de quatre fois au cours des premières vingt-quatre heures. Par la suite, il ne resterait pas au sein plus de vingt minutes et l’allaitement serait « réglé par l’horloge » – cette discipline étant supposée rendre plus faciles les soins au bébé. De surcroît, toutes les manifestations de souffrances résultant de ces privations devaient être réprimées afin de briser très tôt la volonté de l’enfant. Dans un ouvrage publié pour la première fois en 1894 et qui fit autorité jusque dans les années 1940, The Care and Feeding of Children [Les soins et l’alimentation des enfants], le Dr Holt exhortait notamment les parents à lutter contre les « mauvaises habitudes » de leur progéniture, comme celles de sucer ses doigts, de se ronger les ongles, de mouiller son lit ou encore de se toucher les parties génitales :

« L’habitude [du bébé] de sucer ses doigts peut souvent être maîtrisée en [lui] enfilant des mitaines ou en attachant [ses] mains sur les côtés pendant [son] sommeil. Dans les cas plus obstinés, il peut se révéler nécessaire d’immobiliser [ses] coudes avec des petites attelles en carton-pâte pour empêcher l’enfant de plier son bras et de porter ainsi la main à la bouche[32]. »

Au début de la Seconde Guerre, 55 % de toutes les femmes américaines accouchaient en hôpital – contre 5 % en 1900 – et cette proportion devait atteindre 95 % en 1955[33]. La médicalisation systématique des pratiques obstétricales et les rituels « éducatifs » qui s’en suivaient eurent pour effet de généraliser l’extrême anxiété que provoque la rupture de l’intimité naturelle avec la mère – une véritable expérience de torture que l’enfant refoule aussitôt pour survivre. Dès leur naissance, les bébés furent privés de caresses maternelles et placés en pouponnière, derrière une vitre où les odeurs et les sons familiers ne leur parvenaient plus. Ainsi esseulés, ils durent refouler la terreur insondable de perdre tout contact avec l’être qui leur avait donné vie, ce qui engendrait immanquablement la peur de mourir. Renforçant leur emprise sur les femmes en couches, le pouvoir médical expérimenta de nouveaux anesthésiants comme la scopolamine, un puissant amnésique induisant chez les parturientes un état comateux popularisé sous le nom de « twilight sleep » – et parfois des hallucinations[34]. Administrée par voie intraveineuse jusque dans les années 1960, cette substance se révéla très dangereuse, tant pour la mère que pour l’enfant dont elle endommageait le système nerveux central. La scopolamine fut testée entre autres drogues par diverses agences gouvernementales dont la CIA, dans l’espoir qu’elle fournisse un « sérum de vérité » susceptible de faciliter les interrogatoires.

L’impact de tels traumatismes relationnels irradiant sur plusieurs générations n’a pas manqué d’influencer les recherches en psychologie et leur cortège de mises en scènes, dans lesquelles la prétention scientifique et l’obsession de contrôle se disputaient les premiers rôles. Dans un ouvrage pédagogique publié en 1928, le fondateur de l’école béhavioriste John B. Watson (1878-1958) assimilait le nourrisson à « un morceau de chair animé et remuant, capable [seulement] de quelques réactions simples » que les parents modelaient à leur guise dès la naissance[35]. Il tenait l’amour maternel pour un « dangereux instrument » susceptible d’infliger au bébé des blessures inguérissables et recommandait de traiter les enfants « comme s’ils étaient de jeunes adultes » :

« Habillez-les, baignez les avec soin et retenue. Que votre comportement soit toujours neutre et aimablement ferme. Ne les prenez jamais dans vos bras, ne les embrassez pas et ne les laissez pas s’asseoir sur vos genoux. S’il le faut, embrassez-les sur le front lorsqu’ils disent bonne nuit. Serrez-leur la main le matin. Donnez-leur une petite tape sur la tête s’ils ont fait un travail vraiment extraordinaire dans une tâche difficile[36]. »

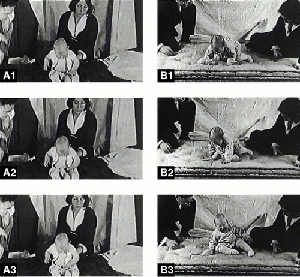

Dès 1916 et plus tard en tant que directeur du département de psychologie de l’université Johns Hopkins (Maryland), Watson avait expérimenté ses théories comportementales sur des bébés – notamment sur un petit Albert B. alors âgé de neuf mois chez lequel il conditionna la peur d’un rat (fig. 2). Rejouant sur lui des terreurs issues de sa douloureuse histoire personnelle, il effraya l’enfant plusieurs fois en cognant un marteau contre une barre de fer. Par la suite, même la vue d’un lapin provoquait chez le bébé l’affolement et les larmes[37]. Renvoyé de la Faculté pour une liaison scandaleuse avec sa jeune assistante, le psychologue fut recruté par une agence de publicité réputée de New York où son salaire quadrupla et s’efforça de transposer à la vente les techniques de conditionnement issues de sa nouvelle science. Dans une campagne destinée à promouvoir la poudre pour bébés Johnson & Johnson par exemple, il invoquait la « pureté » du produit et le danger que représentaient les infections infantiles. En stimulant l’anxiété des jeunes mères, il espérait qu’elles doutent de leurs compétences maternelles et utilisent plus fréquemment le talc du fabricant. En 1957, l’American Psychological Association décerna à Watson sa plus haute distinction : une Médaille d’or pour sa contribution au champ de la psychologie[38].

Fig. 2 : Film de l’expérience de Watson et Rayner réalisée en 1920 sur le petit Albert B. âgé de neuf mois (Annual Review of Neuroscience).

Ouvrir la « boîte de Skinner »

Dans le sillage de Watson, un autre béhavioriste devait marquer la discipline et à travers elle toute la société américaine d’après-guerre : Burrhus Frederic Skinner (1904-1990). Doctorant à Harvard au début des années 1930, le jeune psychologue mit au point un dispositif destiné à étudier le comportement de petits animaux de laboratoire soumis à diverses stimulations extérieures. À l’origine, la « boîte de Skinner » était composée d’un caisson isolé assez grand pour qu’un rat ou un pigeon puisse s’y mouvoir, d’un distributeur de nourriture, d’un levier adapté susceptible d’être actionné par l’animal, d’une ou deux ampoules de couleur et d’un plancher grillagé permettant de « punir » celui-ci par un choc électrique. La notion classique de conditionnement impliquait qu’une stimulation agréable ou au contraire douloureuse déclenchât une réaction de la part de l’organisme. La singularité de Skinner fut de se concentrer sur la manière dont un comportement pouvait être conditionné par ses conséquences et sur la mesure de cette influence – ce qu’il nommera désormais le « conditionnement opérant[39] ». Après avoir affamé son sujet pendant quelque temps, Skinner le plaçait dans l’une de ses boîtes et « renforçait » un certain comportement en laissant tomber un peu de nourriture dans le distributeur chaque fois que l’animal s’y conformait. Ce dispositif servit de modèle à des expériences innombrables sur la base desquelles Skinner allait échafauder l’ensemble de son édifice conceptuel. Il observa par exemple qu’en récompensant un rat de manière aléatoire, mais en moyenne stable, le rongeur était d’autant plus attaché à reproduire le comportement attendu. À ses yeux, cette observation expliquait également l’emprise d’une machine à sous sur le joueur invétéré et la puissance des compulsions humaines. En complexifiant ses protocoles, il finit par se convaincre que tout ce qu’exprimaient les organismes vivants pouvait être décodé comme des comportements obéissant à quelques règles simples – y compris les émotions, le langage et même la pensée[40].

Une question préoccupait particulièrement Skinner : comment les sociétés humaines pourraient-elles cesser de punir et passer à d’autres formes plus efficaces de contrôle des comportements ? Bien qu’agnostique, Skinner savait pertinemment que son parcours et ses obsessions scientifiques devaient beaucoup à l’héritage du protestantisme[41]. La hantise des flammes de l’enfer avait marqué très tôt son jeune esprit comme l’indiquait une note biographique personnelle écrite en 1927, un an après son diplôme au Hamilton College :

« Le premier enseignement religieux dont je me rappelle se passa chez ma grand-mère Skinner. Elle voulait que je ne dise jamais de mensonges et s’efforça de m’en décourager en décrivant avec conviction la punition qui m’attendait. Je me souviens qu’elle me montra le feu dans le poêle à charbon et me dit que les petits enfants qui racontaient des mensonges étaient jetés dans un endroit comme celui-là après leur mort[42]. »

Une autre fois, l’enfant assista au spectacle d’un magicien dont la scène finale faisait apparaître un démon. Il en fut terrifié et questionna son père pour savoir si ce genre de créatures existait réellement – ce que l’adulte malheureusement confirma. Skinner poursuivait :

« Je suppose que je ne me suis jamais remis de cette torture spirituelle. Peu de temps après, j’ai effectivement raconté un mensonge pour éviter une punition et cela m’a tourmenté pendant des années. Je me rappelle être étendu le soir dans mon lit en sanglotant, refusant de dire ma peine à ma mère, refusant de l’embrasser pour la nuit. Je peux encore sentir les remords, la terreur, le désespoir de mon jeune cœur à ce moment-là… »

Son père William Skinner était un avocat prometteur et possédait sa propre étude dans la petite ville de Pennsylvanie où le jeune Fred grandit. Souhaitant instruire son garçon des dangers d’une conduite criminelle, il le conduisit un jour dans la prison attenante au Palais de justice du comté. Trois ou quatre hommes se tenaient là derrière des barreaux, mendiant quelques pièces pour acheter un peu de tabac. À une autre occasion, les parents Skinner emmenèrent leurs deux enfants à une conférence illustrée sur la vie des bagnards du pénitencier de Sing Sing (New York). Lors de ces multiples mises en scènes à caractère éducatif, ils réactivaient secrètement la terreur de l’abandon et de la mort sans pour autant recourir à la violence physique. Ce type de contrôle offrait l’avantage de passer inaperçu même aux yeux de Skinner qui affirmait : « Je ne pense pas que cela ait été fait pour nous effrayer […]. De quelque façon qu’elle fût accomplie, ma formation éthique et morale fût efficace et durable. »

À une exception près où sa mère lui frotta la bouche avec du savon pour une grossièreté, Skinner ne se souvenait pas avoir été agressé physiquement par ses parents. Il était cependant angoissé à la seule idée de les décevoir et remarquait : « J’ai dû être puni d’autres façons parce que la désapprobation parentale est quelque chose que j’évitais soigneusement. » Comme des milliers d’Américains qui grandirent à l’aube du XXe siècle, Fred et son jeune frère Eddie furent marqués par ce mélange d’interdits et de bonnes manières que la petite bourgeoisie s’infligeait avec le secret espoir de s’élever socialement. Leur mère Grace Skinner née Burrhus était très exigeante en matière d’étiquette, surtout envers son premier fils qu’elle prénomma d’après son nom de jeune fille :

« Ma mère s’alarmait toujours très vite si je m’écartais tant soit peu de ce qu’elle considérait comme “juste”, mais il lui suffisait de dire “Tut tut,” ou de demander “Qu’est-ce que les gens penseront ?” »

Afin d’échapper aux maltraitances, le petit Fred apprit à dissimuler ses actes et à maîtriser ses émotions pour se conformer peu à peu aux contraintes que ses parents lui imposaient. Ce profond désarroi issu de l’enfance et l’acharnement du jeune Skinner à éduquer son propre comportement pour conjurer le spectre de la punition eurent une influence déterminante sur ses convictions ultérieures. Opposé aux châtiments corporels dont il dénonçait certains effets pervers, Skinner se ferait le vibrant avocat de nouvelles méthodes de conditionnement – notamment le « renforcement positif » qu’il estimait plus efficace en matière d’apprentissage et de contrôle social[43]. Dans Walden Two, une fiction controversée publiée en 1948, il imaginerait même une communauté d’utopistes appliquant les principes de l’ingénierie béhavioriste à tous les aspects de leur vie et d’abord à leurs enfants élevés dès la naissance par des spécialistes du comportement[44].

Conditionner les comportements de l’enfant

Pour comprendre le sens de son idéation, il faut mettre à jour un concept sur lequel Skinner construisit l’essentiel de son édifice théorique et sans lequel aucune de ses expériences de conditionnement ne pourrait être reproduite : il s’agit de la « privation ». On l’a vu, le traumatisme de l’isolement relationnel nous ramène au cœur de la détresse enfantine et n’est pas sans rapport avec le rôle joué par certains psychologues dans les interrogatoires coercitifs. En théorisant ce concept, le scientifique cherchait une logique aux tortures dont il avait lui-même été l’objet car la terreur l’empêchait d’incriminer directement ses parents. Cette fidélité névrotique à la figure parentale explique sans doute que ses travaux aient été si souvent invoqués pour justifier le rejouement de telles tortures sur des animaux et des sujets humains. Dans son ouvrage Science and Human Behavior, Skinner souligne l’importance de la « privation » pour le conditionnement du comportement en utilisant une image :

« Il n’est décidément pas vrai qu’un cheval peut être conduit à l’eau mais ne peut pas être forcé à boire. En lui imposant au préalable une privation sévère nous pourrions être “absolument sûrs” que l’action de boire se produira[45]. »

Skinner suggère alors d’agir sur « les antécédents du sujet en relation avec l’action de boire » et en particulier sur la soif provoquée délibérément par la privation d’eau ou l’administration de sel. Ainsi mis en condition, le cheval se dirigera de lui-même vers la bassine qu’on lui présente sans qu’un seul coup de cravache ne soit nécessaire. Pour les mêmes raisons, le rat ou le pigeon affamé s’empressera de répéter le geste qui lui valut un peu de nourriture et suivra bientôt le mouvement que lui inculque l’opérateur. Le renforcement abusivement qualifié de « positif » est donc indissociable de la frustration qui le précède et n’agit pas sans elle[46]. Considérée dans son ensemble, cette forme de dressage se révèle être une manière plus sournoise de punir puisque les contraintes exercées sur l’organisme ne sont pas immédiatement perceptibles. Bien qu’il soit opposé à l’idée de punition, Skinner préconise d’appliquer ce même « conditionnement opérant » aux humains. Dans une phrase résonnant comme un terrible présage des procédures d’interrogatoire qui seront mises en œuvre à l’encontre des détenus soupçonnés de terrorisme, il explique : « Un examen des évènements qui renforcent un individu donné est souvent nécessaire dans l’application pratique du conditionnement opérant[47]. » Outre les privations systématiques et les humiliations de la personne, rappelons en effet que l’exploitation des phobies individuelles fait partie intégrante de cette sinistre panoplie. Skinner lui-même envisage du reste la transposition de ses expériences aux prisonniers de guerre sans faire état de préoccupations morales[48].

Fidèle à l’esprit de son époque, Skinner ne pouvait sans doute qu’entrevoir la puissance qu’exerçaient sur lui les empreintes de son histoire refoulée en premier lieu desquelles figurait un traumatisme relationnel survenu dès sa naissance. Cette réalité non reconnue le conduisit à consacrer l’essentiel de son énergie d’adulte à gérer les conséquences de la torture que fut sa prime enfance plutôt qu’à résoudre cette douloureuse problématique. Dans la première partie de son autobiographie, il rapporte sobrement les circonstances de sa venue au monde :

« Ma naissance fut difficile et ma mère faillit mourir – un fait qui me serait occasionnellement rappelé[49]. »

Peut-être Grace Skinner pensait-elle encore à ce drame lorsqu’elle dit un jour à son fils qu’un petit voisin « n’avait pas le droit d’être en vie » parce que sa mère était morte en accouchant de lui[50]. Quoi qu’elle lui eût inconsciemment reproché, l’épreuve fut à coup sûr terrifiante pour le nouveau-né séparé brutalement du sein maternel et ses parents se souvinrent longtemps de ses pleurs nocturnes[51]. Les livres du Dr Holt étant très populaires en ce début de XXe siècle, il ne fait guère de doute que l’allaitement du nourrisson fût « réglé par l’horloge » plutôt qu’en fonction de ses besoins ; on lui donna par la suite une purée de céréales appelée Force. Comme un lointain écho de ce dressage précoce, les travaux scientifiques de Skinner porteront notamment sur la manière la plus efficace de conditionner un petit animal en contrôlant son nourrissage.

En bonne fille de l’Amérique victorienne, Grace Skinner condamnait également l’expérience de la sensualité si nécessaire à l’équilibre émotionnel de l’enfant. Un jour, elle aperçut deux bambins examinant secrètement leurs parties intimes et s’exclama : « Si je surprenais mes enfants à faire cela, je les écorcherais vifs[52] ! » Fred comprit très vite le sens de cet interdit et redoutait d’être découvert en train de se masturber. Vers l’âge de dix ans, il construisit sa première « boîte » avec un carton d’emballage – un refuge idéal dans lequel il s’introduisait en rampant. « Pour une raison ou pour une autre, confiait Skinner, il semblait que c’était la meilleure place lorsque j’avais envie d’écrire quelque chose[53]. » Seul avec lui-même à l’abri du regard parental, il intériorisait peu à peu les conséquences des ruptures et des privations relationnelles qui lui avaient été imposées dès sa naissance et qui devaient l’obséder toute sa vie.

En 1945, Skinner fit grand bruit en publiant dans une revue féminine le compte-rendu d’une étrange mise en scène illustrant une nouvelle fois comment les traumatismes du passé s’immiscent dans la vie de l’adulte sous l’action inconsciente du rejouement. Son article intitulé Baby in a Box [Bébé dans une boîte] présentait une invention destinée à simplifier le maternage : il s’agissait d’une sorte de grande couveuse vitrée et isolée, équipée d’un chauffage et d’air conditionné. Les Skinner y placèrent leur seconde fille Deborah dès son retour de la clinique, la privant ainsi de tout contact direct avec sa mère. À l’âge de onze mois, la fillette y passait encore le plus clair de son temps et son père remarquait qu’elle avait ainsi une chambre séparée à peu de frais. « Mais une possibilité plus intéressante – ajoutait-il – est que nous pouvons modifier sa routine à notre convenance[54]. » En élevant la température de la boîte par exemple, Skinner avait observé que sa fille dormait plus longtemps ; en la rabaissant au contraire légèrement, il pouvait faire taire les pleurs ou les protestations de l’enfant. Après trois mois, Deborah cessa de pleurer à la satisfaction de ses parents et se mit à déployer une énergie considérable. À sept mois, elle enclenchait avec ses orteils une boîte à musique suspendue au-dessus d’elle et rythmait le refrain d’un battement de pied. Des critiques surnommèrent l’appareil « heir conditioner » – un jeu de mots suggérant que le scientifique conditionnait ainsi son héritière (en anglais « heir ») et non l’air de la boîte dans laquelle il l’avait enfermée…

Fig. 3 : Deborah Skinner dans sa boîte, en 1945 (Lady’s Home Journal).

En dépit de quelques réticences, la notoriété de Skinner encouragea les Américains à transposer ses travaux à l’éducation des enfants. Dans son manuel Dare to Discipline publié en 1970, le psychologue évangélique James Dobson faisait ainsi l’éloge de la « loi de renforcement » de Skinner et de son efficacité supposée dans le traitement de l’autisme par exemple :

« [L’enfant autiste] est placé dans une petite boîte obscure, pourvue d’un volet de bois coulissant. Le thérapeute est assis à l’extérieur, en face de l’enfant qui scrute par cette ouverture. Tant que l’enfant regarde le thérapeute, la fenêtre reste ouverte. Cependant, dès que son esprit se relâche et qu’il commence à se disperser, le volet tombe, laissant l’enfant dans le noir pour quelques secondes. […] la thérapie par le renforcement a conduit certains de ces patients à adopter un comportement familier et civilisé. La clé du succès a été l’application d’une conséquente plaisante au comportement désiré[55]. »

Le Dr Dobson avançait que le renforcement immédiat était également « l’instrument miraculeux » permettant d’inculquer à tous les enfants une attitude jugée responsable. Réservant les châtiments corporels aux « défis à l’autorité parentale », il préconisait selon l’âge de récompenser le comportement attendu par une sucrerie, un peu d’argent ou même une quelconque flatterie. « Le renforcement verbal – écrivait-il – devrait imprégner toute la relation du parent à l’enfant[56]. » Le concept béhavioriste d’« extinction » consistant à éliminer un comportement indésirable en cessant de le renforcer faisait aussi partie de ses outils éducatifs. Dobson l’appliquait par exemple au cas d’une fillette qui pleure parce que sa mère se montre indisponible :

« Pour éteindre les pleurs, il faut simplement cesser de les renforcer. Maman commencera par dire : “Je ne t’entends pas parce que tu pleurniches, Karen. J’ai de drôles d’oreilles qui n’entendent pas les pleurnichages.” Après avoir répété ce message un jour ou deux, maman ne montrera aucune réaction devant un ton larmoyant. Elle devra alors répondre immédiatement à une demande formulée normalement. Si ce contrôle du renforcement est correctement utilisé, je garantis qu’il produira les résultats désirés[57]. »

L’insensibilité confondante avec laquelle Dobson considérait la vie émotionnelle de l’enfant était un produit de la dissociation psychique qu’il s’infligeait constamment pour refouler les réminiscences d’une histoire particulièrement douloureuse. Ainsi que nombre de ses contemporains, il trouvait dans la psychologie comportementale un cadre théorique lui permettant de rester fidèle aux projections que ses éducateurs avaient posées sur lui. Comparant volontiers les enfants à de petits animaux susceptibles d’être dressés, il ne voyait aucun mal à mépriser leur sensibilité naturelle pour obtenir une soumission exemplaire sans être remis en cause. De ce point de vue, le béhaviorisme radical popularisé par Skinner apparaît comme une forme élaborée du déni séculaire infligé à la sensibilité de l’enfant. D’après cette doctrine déshumanisante, les souffrances résultant de la privation de besoins essentiels – comme l’accueil inconditionnel de la mère, l’allaitement prolongé à la demande et la sécurité que procure un parent aimant et confirmant – sont interprétées et manipulées pour accroître l’emprise de l’adulte sur l’enfant de sorte que la violence du rapport éducatif n’est plus immédiatement perceptible. Quand une nation tout entière se met au diapason de ses élites pour faire l’éloge de la récompense et célébrer le culte de la réussite, il n’est guère surprenant qu’une foule de frustrations refoulées cherche une voie de manifestation et finisse par éclater au grand jour. Les mises en scènes collectives qui en découlent sont à la mesure des sentiments d’impuissance dont elles sont l’exutoire. Leur précision sidérante nous enseigne sur la force des processus sous-jacents mis en œuvre dans la réalisation de la conscience.

Remettre en scène la torture de l’abandon et de la mort

Au cours des années 1960, tandis que les théories de Skinner triomphaient et remodelaient peu à peu la société américaine, de jeunes chercheurs en psychologie entreprirent cependant de contester leur hégémonie. En infligeant des chocs électriques à des chiens de laboratoire qu’ils soumettaient à divers apprentissages, le Dr Martin Seligman et ses collègues de l’université de Pennsylvanie s’aperçurent en effet que certains de leurs sujets ne réagissaient pas à une nouvelle secousse par un comportement d’évitement, comme le prévoyait le béhaviorisme radical de Skinner, mais se couchaient pitoyablement sur le fond de leur cage en attendant le choc suivant. Ils en déduisirent que ces animaux avaient été conditionnés à l’impuissance et forgèrent le concept de learned helplessness – ou « impuissance acquise[59] ».

Leur modèle fut ensuite étendu à l’être humain pour tenter notamment d’expliquer les états de dépression caractérisés par une absence d’émotions et de réactions. D’après ces psychologues, une personne qui éprouvait le sentiment de ne pas avoir de contrôle sur sa vie souffrait probablement d’une « impuissance acquise » et pouvait espérer y remédier en intégrant peu à peu des expériences gratifiantes qui stimulent son amour-propre. Dans un élan utopiste que n’aurait pas renié leur illustre prédécesseur, les scientifiques envisagèrent la création d’Instituts d’optimisme dans lesquels des recherches sur le contrôle du comportement seraient menées et « ensuite appliquées aux écoles, aux espaces de travail et à toute la société[60]. » Ouvrant la voie à la psychologie positive, ces travaux furent largement salués et divers programmes destinés « à protéger les enfants contre la dépression et à construire une résilience pour la vie » fleurirent un peu partout aux États-Unis et dans le monde[61]. En 1996, le Dr Seligman fut élu président (1998) de l’American Psychological Association avec une majorité historique et dirige aujourd’hui le Centre de psychologie positive de l’université de Pennsylvanie.

C’est donc avec une certaine consternation qu’en juillet 2005, la journaliste Jane Mayer du New Yorker révéla que les travaux du Dr Seligman avaient été utilisés par la CIA pour perfectionner les tactiques visant à « briser » les détenus soupçonnés de terrorisme[62]. Lors d’une entrevue avec elle, le professeur expliqua avoir donné une conférence de trois heures parrainée par la Joint Personnel Recovery Agency (JPRA), à la base navale de San Diego au printemps 2002, devant une centaine de responsables de la Navy et de la CIA[63]. À cette occasion, il aurait parlé de la manière dont les soldats américains tombés aux mains de l’ennemi pourraient utiliser l’« impuissance acquise » pour résister aux tortures et éluder efficacement les questions de leurs geôliers[64]. Parmi ses auditeurs attentifs figuraient notamment deux psychologues militaires dont les rôles devaient se révéler déterminants dans l’actualisation des pratiques d’interrogation de l’agence : les Dr John “Bruce” Jessen et James E. Mitchell.

Le moment était décisif pour le développement de ce que George W. Bush appellerait désormais « le Programme », car un combattant taliban du nom d’Abu Zubaydah – présenté comme « un officiel d’Al-Qaida très haut placé[65] » – venait d’être capturé au Pakistan après un raid sanglant et le Pentagone exigeait des méthodes radicales pour le faire parler. Mitchell ne cachait pas son admiration pour le Dr Seligman et prétendait appliquer le concept d’« impuissance acquise » à des suspects de cette importance. Quand la CIA l’envoya en Thaïlande, dans la prison secrète où Abu Zubaydah avait été transféré, ce dernier se trouva bientôt dévêtu et placé dans une petite boîte de confinement – comme un chien justement. Un agent du FBI qui s’était occupé du détenu blessé fut révolté par un tel traitement, mais Mitchell rétorqua : « La science, c’est la science. Cette affaire relève du béhaviorisme[66]. » Mitchell fut rejoint fin juillet par Jessen et l’agence demanda alors formellement au département de la Justice l’autorisation de recourir à une dizaine de techniques coercitives destinée à « convaincre Zubaydah que la seule manière d’agir sur son entourage [était] de coopérer. » La réponse circonstanciée du juriste Jay Bybee – également signataire, ce même 1er août 2002, de l’infâme avis de droit redéfinissant la torture – montre tout ce que les méthodes « renforcées » d’interrogation adoptées par la CIA doivent aux dérives des sciences du comportement[67].

Le mémorandum de Bybee reformulait tout d’abord la requête de l’agence qui souhaitait faire passer les interrogatoires de Zubaydah à une « phase de pression accrue » et utiliser ces techniques « d’une manière en quelque sorte graduelle, culminant avec la simulation de noyade. » Celles-ci comprenaient également diverses menaces physiques, une variété de positions de stress, le confinement dans une boîte (petite ou plus grande, avec et sans insectes) et la privation de sommeil allant jusqu’à onze jours consécutifs. L’observation du détenu, notamment sa peur des insectes, était à l’origine de certains procédés spécifiques. Le juriste s’étendait ensuite longuement sur le recours au waterboarding – une torture inspirée de l’Inquisition espagnole qui déclenche automatiquement une sensation physiologique de noyade que l’individu ne peut contrôler. Un rapport ultérieur du Bureau de l’Inspecteur général de la CIA indique que les interrogateurs de Zubaydah lui infligeront ce supplice « au moins 83 fois au cours du mois d’août 2002[68]. » Interviewé par une délégation du Comité international de la Croix-Rouge après son transfert à Guantánamo en septembre 2006, Abu Zubaydah tentera de mettre des mots sur cette épreuve effroyable :

« Un tissu noir fut alors placé sur mon visage et l’interrogateur utilisa une bouteille d’eau minérale pour verser de l’eau sur le tissu afin que je ne puisse plus respirer […]. Je me débattais avec mes liens, pour tenter de respirer, mais c’était sans espoir. Je pensais que j’allais mourir. Je perdis le contrôle de mes urines. Depuis, je perds toujours le contrôle de mes urines lorsque je suis soumis à un stress[69]. »

Dès leur incarcération dans les prisons secrètes de la CIA, Zubaydah et plusieurs de ses codétenus furent soumis à divers types d’expérimentation visant à éprouver « le Programme » alors en cours d’élaboration. Ils étaient fréquemment déplacés d’un lieu de détention à un autre, parfois distant de plusieurs heures de vol, ce qui accentuait leur sentiment d’abandon et d’impuissance. Des gardes les déshabillaient dès leur arrivée et les maintenaient entièrement nus dans de petites cages conçues pour réduire leurs mouvements. Pendant plusieurs semaines, leur régime alimentaire se limitait à boire de l’eau et de l’Ensure – une boisson vitaminée qui les faisait d’abord vomir – et tous perdirent beaucoup de poids. L’air ambiant était conditionné et toujours très froid. Une musique assourdissante tournait en boucle jour et nuit, parfois remplacée par des sifflements ou des craquements aigus. Lors des séances de waterboarding toujours conduites en présence de personnels médicaux, un appareil enregistrait l’évolution des pulsations cardiaques et de l’oxygène sanguin. « J’ai perdu connaissance à plusieurs reprises, confia Abu Zubaydah. C’était comme s’ils faisaient des expériences et essayaient des techniques qui seraient plus tard utilisées contre d’autres[70]. » Un récent rapport de l’organisation Physicians for Human Rights confirme que tel a bien été le cas. Les services médicaux de la CIA recueillirent des observations leur permettant de raffiner le waterboarding – par exemple en remplaçant l’eau par une solution saline afin de multiplier les séances[71]. Ainsi, au cours du seul mois de mars 2003, l’agence appliqua cette torture à 183 reprises contre le cerveau présumé des attentats du 11 Septembre, le Pakistanais Khalid Cheikh Mohammed[72]. Par la suite, ce dernier confiera avoir inventé nombre de fausses informations pour tenter d’écourter son supplice[73].

L’acharnement des interrogateurs à humilier et à dépersonnaliser leurs captifs défiait également l’entendement comme le consignait encore avec effroi le rapport de la Croix-Rouge. Cette compulsion vengeresse témoignait de la férocité avec laquelle ces jeunes soldats avaient eux-mêmes été offensés par leurs éducateurs et par leurs instructeurs militaires au point de perdre le sens de leur propre dignité. Maintenus à l’isolement et constamment menottés, les détenus restaient nus pendant plusieurs semaines – même au cours des interrogatoires ou en présence de personnels féminins. Lors des stations debout qui pouvaient durer dix jours, bras étendus au-dessus de la tête, les suppliciés portaient des langes ou en étaient réduits à déféquer sur leurs jambes. Des vêtements leur étaient apportés lorsque leurs geôliers avaient quelque raison de les féliciter, puis littéralement arrachés le lendemain. Parfois, les tortionnaires leur passaient un collier de chien autour du cou et se servaient de la laisse pour les promener dans les corridors ou pour lancer leur tête contre les murs…

Un funeste bizutage

En novembre 2008, le rapport d’une Commission sénatoriale[74] confirmera également les rôles joués par les Dr Jessen et Mitchell dans l’élaboration de ces pratiques dégradantes au point qu’un journaliste du New York Times présentera ces psychologues comme « les architectes du programme d’interrogatoires le plus important dans l’histoire du contre-espionnage américain[75]. » L’un et l’autre ont longtemps enseigné à l’École de survie de la US Air Force basée à Fairchild près de Spokane (Washington). Cette Académie fondée pendant la Guerre froide et baptisée SERE – pour Survival, Evasion, Resistance and Escape – est censée renforcer la résilience des soldats capturés par l’ennemi. Pendant plusieurs semaines, les jeunes cadets sont soumis à des situations de stress d’intensité croissante. Ceux qui, comme les Marines ou les futurs pilotes, suivent le niveau C sont aussi entraînés à résister aux interrogatoires. Après une chasse à l’homme, ils sont capturés et enfermés dans un camp de prisonniers factice où les instructeurs tentent de les priver de leur identité en les isolant, en les empêchant de dormir, en les exposant à des bruits assourdissants, voire en leur faisant subir ou assister à une séance de waterboarding. Douteux mélange de Pédagogie noire et de science béhavioriste, la doctrine du programme SERE suppose qu’en soumettant les jeunes soldats aux pires traitements qu’ils puissent jamais rencontrer, mais d’une manière graduelle et contrôlée, ils seraient en quelque sorte émotionnellement vaccinés et augmenteraient ainsi leurs chances de résister à de « vraies » tortures[76]. En réalité, il s’agit bien là de tortures dont les séquelles marqueront durablement le psychisme de leurs jeunes victimes. Un ancien Marine ayant subi le niveau C décrit ce qui, d’après lui, ressemblait plus « à un rituel élaboré de bizutage qu’à une véritable formation » :

« Dans cette école, j’ai vécu comme un animal. J’ai été encagoulé, battu, affamé, dénudé et douché dans l’air froid de décembre jusqu’à l’hypothermie. À un moment, je ne pouvais plus parler parce que je tremblais si fort. Jeté dans une cage d’un mètre carré avec juste une boîte de café rouillée pour pisser dedans, j’ai été averti que le pire allait encore venir. J’ai été violemment interrogé à trois reprises. Comme j’avais oublié mon numéro de prisonnier, j’ai été attaché à un chariot et forcé à regarder un codétenu subir une simulation de noyade à quelques centimètres de moi. Je n’oublierai jamais le son de ce jeune matelot suffocant, apparemment si proche de la mort, payant pour mon erreur[77]. »

En quelques jours, ce jeune lieutenant vit ses repères s’effondrer et crut réellement se trouver dans une espèce de no man’s land où régnait l’arbitraire : « J’étais sûr que mes geôliers, qui portaient des uniformes de style soviétique et parlaient avec des accents slaves, iraient jusqu’au bout s’il le fallait. » Un autre cadet de la US Air Force Academy, basée à Colorado Springs (Colorado), subit le même traitement et devint par la suite un facilitateur. Vingt-cinq ans plus tard, il en parle comme de l’expérience la plus intense qu’il ait jamais traversée :

« J’ai été enfermé dans une très petite boîte. Comme j’étais un joueur de football à l’université, je leur ai dit de ne pas me mettre là-dedans car j’avais eu des opérations au genou et ce genre de choses. Ils m’y ont mis quand même. […] Ils passaient en boucle un poème de Rudyard Kipling appelé Boots […] qui pouvait vous rendre fou à l’entendre sans arrêt sur ces haut-parleurs. Ils passaient de la musique siamoise. Ils passaient une sonnerie de téléphone, ce genre de choses. Et pendant tout ce temps, ils ne vous laissaient pas vous asseoir sur le sol. Une fois dans la grande boîte, ils vous sortaient et vous mettait en position de stress. Ils vous mettaient à genoux sur un morceau de bois et vous faisaient tenir vos bras en l’air en même temps. Pendant tout ce temps, ils vous harcelaient[78]. »

L’expérience traumatisante de l’École de survie n’est certainement pas étrangère au détachement avec lequel certains de ces diplômés reproduisirent des abus similaires sur les détenus qu’ils avaient pour mission de séquestrer ou d’interroger. Ce passage obligé est sans doute l’une des causes de la résignation collective qui permit aux pratiques de tortures de se propager du haut de la chaîne de commandement jusqu’aux geôles croupissantes de Bagram ou d’Abou Ghraib. D’après une étude militaire réalisée en 2006, 44 % des Marines en service actif pensaient en effet que la torture était légitime pour sauver la vie d’un camarade et seuls 38 % estimaient que tous les civils devaient être traités avec dignité et respect[79]. Dans un contexte où leur propre survie était en jeu, l’aptitude à dissocier leurs émotions du contexte initial qui les avait provoquées les précipitaient dans la remise en scène de maltraitances cruelles.

Adeptes de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus connue sous le nom d’Église mormone, les Dr Jessen et Mitchell avaient également une foi quasi messianique dans les vertus supposées de la formation SERE[80]. Après leurs services respectifs à l’École de survie de Fairchild, le premier avait été nommé psychologue en chef à la Joint Personnel Recovery Agency (JPRA) et le second travaillait en tant que consultant privé pour la CIA. Bouleversé par la tragédie du 11 Septembre, Mitchell proposa à son ancien collègue de rédiger un projet suggérant d’utiliser leurs méthodes contre Al-Qaida et de transmettre celui-ci à sa hiérarchie. Les deux hommes prétendaient que la formation SERE n’entraînait aucun préjudice pour la santé des jeunes recrues et que certaines des techniques du niveau C pouvaient être en quelque sorte retournées et transposées au contexte d’un interrogatoire. D’après un rapport interne, seule une petite minorité des 26’829 cadets ayant subi l’entraînement SERE de l’U.S. Air Force entre 1992 et 2001 avait dû s’y soustraire pour des raisons psychologiques[81]. De plus, le mémorandum signé par Bybee affirmait « qu’aucun dommage mental durable ne résulterait de l’application de ces méthodes à l’interrogatoire de Zubaydah[82]. » N’étant pas considérées comme des tortures au sens du département de la Justice, elles allaient trouver leur place dans la panoplie de tactiques susceptibles d’être infligées aux détenus. Le Dr Jessen était favorable à ce que des instructeurs SERE contribuent aux interrogatoires et ébaucha un programme de formation destiné à Guantánamo[83]. Dès l’été 2002, la JPRA offrit également son assistance à la CIA en organisant plusieurs cours d’entraînement aux techniques SERE destinés aux personnels de l’agence.

Sous l’impulsion de ce nouveau paradigme, Guantánamo devint un véritable « banc d’essai » pour les nouvelles techniques coercitives d’interrogation avant leur approbation par le Pentagone en décembre 2002. Le commandement de la base créa une première « équipe de consultation en sciences du comportement » entraînée par le colonel et psychologue SERE Morgan Banks, futur membre de la task force sur l’éthique mise sur pied par la direction de l’APA au printemps 2005. Le rôle de ces Behavioral Science Consultation Team (BSCT) – bientôt affectées dans tous les centres de détention d’Afghanistan et d’Irak – sera notamment de conseiller les interrogateurs sur les techniques de conditionnement, d’examiner les dossiers des détenus pour déterminer leur profil psychologique et d’analyser leur comportement pour orienter les interrogatoires. Lors de la formation supervisée par Banks, il fut indiqué que « toutes les activités quotidiennes devaient être irrégulières » afin de désorienter les prisonniers[84]. Un catalogue de mesures destinées aux captifs de culture arabo-musulmane fut présenté – entre autres la tactique dite « Invasion de l’espace personnel par une femme » bientôt appliquée à l’interrogatoire du jeune Al-Qahtani – et l’on discuta du recours aux phobies individuelles comme la peur des chiens. Arguant des dangers inhérents au waterboarding et autres pressions physiques utilisées par les instructeurs SERE, Banks suggéra de ne pas transposer ces dernières aux interrogatoires et souligna leur caractère inefficace :

« Si des individus sont soumis à un inconfort suffisant, à la douleur par exemple, ils feront tout ce qu’ils peuvent pour faire cesser cette douleur. Cela augmentera la quantité d’informations qu’ils livreront à l’interrogateur, mais cela ne veut pas dire que ces informations seront exactes. En fait, cela diminue généralement la fiabilité de l’information parce que la personne dira tout ce qu’elle pense pouvoir faire cesser la douleur[85]. »

Au cours du mois de novembre 2002, des responsables du FBI et des Services d’investigation criminelle des armées soulevèrent également des objections à l’usage des techniques coercitives en faisant notamment valoir qu’elles exposaient leurs personnels à des sanctions. Mais le commandement de Guantánamo passa outre sous la pression directe du secrétaire adjoint à la Défense Paul Wolfowitz qui entretenait un contact permanent avec la base. Un plan fut élaboré pour « casser » Mohammed Al-Qahtani et « établir son rôle dans les attaques du 11 Septembre[86]. » Dans un premier temps, les interrogateurs chercheraient à induire et à exploiter le syndrome de Stockholm en utilisant un environnement austère et isolé dans lequel le détenu « deviendrait complètement dépendant de ses interrogateurs. » Dans un deuxième temps, les techniques SERE seraient utilisées pour « accroître son sentiment d’impuissance » – y compris la simulation de noyade – et le contraindre à coopérer. À quelques détails près, l’interrogatoire coercitif d’Al-Qahtani servira de modèle aux procédures standard d’interrogation appliquées non seulement à Guantánamo, mais également en Afghanistan et en Irak jusqu’à leur révocation par le nouveau directeur de l’OLC Jack Goldsmith en décembre 2003. Avec la formation et la dissémination de nouvelles équipes de comportementalistes vers les centres américains de détention engagés dans la guerre contre la terreur, les tortures et les mauvais traitements infligés aux détenus prendront des proportions inédites surprenant bien des observateurs.

Cette pandémie est pourtant l’un des fruits délétères de la pensée éducative dominante qui pose le Mal en l’homme et réprime la réalisation de sa conscience. Prenant le relais du protestantisme dont elles n’ont pas remis en cause l’héritage, les recherches en psychologie dictent de nouvelles façons de punir et favorisent des mises en scène cruelles. Au sommet de la hiérarchie sociale et sous prétexte de sécurité, le chef de l’État ordonne alors la liturgie d’une Passion vengeresse tout en se persuadant qu’il œuvre « pour le Bien ». S’exprimant au dîner annuel de l’Economic Club de Grand Rapids (Michigan) plusieurs mois après la fin de son mandat, George W. Bush admettra dans un élan de candeur stupéfiant : « Oui, nous avons “waterboardé” Khalid Cheikh Mohammed [et] je le ferais à nouveau pour sauver des vies[87]. »

Marc-André Cotton

© M. A. Cotton – 03.2013 / regardconscient.net

Un autre point de vue sur l’homme et sur le monde : les journées de la psychohistoire

Le 36e Congrès de la psychohistoire s’est tenu à New York, les 5-7 juin derniers. Une palette de chercheurs ont confronté leurs réflexions sur les origines de la violence humaine. Et Peps y a été présenté !

(10/2013)

Notes :

[1] Report of the Presidential Task Force on Psychological Ethics and National Security, I. Overview of the Report, June 2005.

[2] Ibid., p. 5.

[3] Le US Military Commissions Act, adopté en 2006, prive explicitement toute personne déclarée « combattant ennemi illégal » de la protection des Conventions de Genève, notamment du habeas corpus.

[4] Lire Philip G. Zimbardo, Ph.D., Commentary on the Report of the APA’s Presidential Task Force on Psychological Ethics and National Security (PENS Report).

[5] Le Dr Zimbardo est notamment l’auteur de The Lucifer Effect : Understanding How Good People Turn Evil (Random House, 2007), dans lequel il relate l’expérience de Stanford d’un point de vue personnel.

[6] Mark Benjamin, “Psychological Warfare”, Salon.com, July, 26, 2006.

[7] Lire le Rapport du Comité des forces armées du Sénat des États-Unis, “Guantánamo Bay as a ‘Battle Lab’ for New Interrogation Techniques” in Inquiry into the Treatment of Detainees in U.S. Custody, November 20, 2008, p. 43.

[8] Pour une analyse détaillée des relations entre les membres de la task force de l’APA et le Département de la Défense, lire Bradley Olson et al, “The American Psychological Association and War on Terror Interrogations” in Steven H. Miles, Oath Betrayed, America’s Torture Doctors, University of California Press, 2009, pp. 190-194.

[9] Gerald P. Koocher, “Re : Discussion”, courriel du 06.05.2005 destiné aux membres de la PENS task force. C’est moi qui souligne.

[10] En 2005, d’après un rapport du National Research Council, le DOD alloua 3 % de son budget de recherche de $ 5,7 milliards aux sciences sociales et comportementales, soit quelque $ 171 millions. Lire Tori DeAngelis, “Report Calls on Military to Double Social, Behavioral Sciences Funding”, Monitor on Psychology, Vol. 39, No 1, January 2008.

[11] Lire Heather Kelly et Dianne Maranto, “APA Science Policy Highlights Value of Research to Military Operations”, The Industrial-Organizational Psychologist, Vol. 41, No 3, janvier 2004, p. 145.

[12] Lire Jamie Chamberlin, “A Chance to Serve”, Monitor on Psychology, Vol. 36, No 1, January 2005.

[13] « Sans aucun doute, la guerre psychologique a démontré qu’elle mérite une place de choix dans notre arsenal militaire. » Dwight D. Eisenhower cité par Frank Summers, Making Sense of the APA : A History of the Relationship Between Psychology and the Military, Psychoanalytic Dialogues, Vol. 18, No 5, 2008, pp. 614-637.

[14] Chiffres fournis par Ellen Herman, The Romance of American Psychology, University of California Press, Berkeley, 1995, p. 2.

[15] Lire Frank Summers, op. cit. Ce montant annuel représente environ 320 millions de dollars actuels.

[16] Alfred McCoy, A Question of Torture, from the Cold War to the War on Terror, Metropolitan Books, 2006, Holt Paperbacks, 2007, p. 7.

[17] Le psychiatre et psychohistorien Robert Jay Lifton rappelait que la culture populaire dépeignait alors le « lavage de cerveau » communiste comme « une méthode absolue, irrésistible, insondable et magique pour parvenir au contrôle total de l’esprit humain. » Robert J. Lifton, Thought Reform and the Psychology of Totalism : A Study of Brainwashing in China, University of North Carolina Press, 1989, p. 4.

[18] Allen W. Dulles, cité par Martin A. Lee et Bruce Shlain in Acid Dreams – The Complete Social History of LSD : The CIA, the Sixties, and Beyond, Grove Press, 1994 (nouvelle édition), p. 27. Pour le texte original, voir Allen W. Dulles, Brain Warfare, April 10, 1953, pp 2-3.

[19] Alfred McCoy, A Question of Torture, op. cit., p. 31.

[20] Alfred McCoy, A Question of Torture, op. cit., pp. 35-37.

[21] Cité par Alfred McCoy, A Question of Torture, op. cit., p. 38.

[22] Dans son introduction au Symposium, le Dr Hebb expliqua : « Les études que nous avons faites à l’université McGill commencèrent en réalité avec le problème du “lavage de cerveau”. Nous n’étions pas autorisés à le mentionner dans la première publication. Ce que nous avons dit était cependant vrai – à savoir que nous nous intéressions aux effets de la monotonie sur les personnes employées à des tâches de surveillance ou à d’autres travaux du même genre. Mais l’impulsion essentielle découlait évidemment de la consternation suscitée par le genre de “confessions ” produites lors des procès de la Russie communiste. L’expression de “lavage de cerveau” apparut un peu plus tard, appliquée aux procédures chinoises. Nous ne savions pas ce qu’étaient les procédures russes, mais il semblait qu’ils obtenaient des modifications étonnantes du comportement. Comment ? L’un des facteurs possibles était l’isolation sensorielle et nous nous sommes concentrés là-dessus. » Philip Solomon et al., Sensory Deprivation : A Symposium Held at Harvard Medical School, Harvard University Press, 1961, p. 6.

[23] Donald Wexler et al., Sensory Deprivation : A Technique for Studying Psychiatric Aspects of Stress, AMA Archives of Neurology and Psychiatry, Vol. 79, No 2, février 1958, pp. 225-233. Lire Alfred McCoy, A Question of Torture, op. cit., p. 40.

[24] Albert D. Biderman et Herbert Zimmer, The Manipulation of Human Behaviour, John Wiley & Sons, 1961. La contribution de la U.S. Air Force est mentionnée en page viii.

[25] Lawrence E. Hinkle, Jr., “The Physiological State of the Interrogation Subject as it Affects Brain Function”, in Albert D. Biderman, The Manipulation of Human Behavior, op. cit., p. 29.

[26] Kubark Counterintelligence Interrogation, July 1963, p. 2.

[28] À ce propos, lire notamment Dr Michel Odent, L’Amour scientifié, les mécanismes de l’amour, Jouvence éditions, 2001, p. 21 sv.

[30] Johanna Haarer, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, Carl Gerber Verlag, München, 1940, p. 109.

[31] Dr Luther Emmett Holt et Dr Henry Shaw, “Save the Babies”, American Medical Association, 1915, p. 6.

[32] Dr Luther Emmett Holt, The Care and Feeding of Children, A Catechism for the Use of Mothers and Children’s Nurses, Appleton & Co, 1894, BiblioBazzar, 2008, p. 133. Ce livre a connu soixante-huit éditions en anglais entre 1894 et 1935.

[33] Eric William Boyle, Childbirth and Reproduction, US History Encyclopedia, http://www.answers.com/topic/childbirth-and-reproduction. Lire également Richard W. et Dorothy C. Wertz, Lying In : A History of Childbirth in America, Yale University Press, 1989, pp. 132 sv.

[34] Sur l’engouement pour le « twilight sleep », lire notamment Dr Michel Odent, Développement explosif de l’industrialisation de la naissance in Le Fermier et l’Accoucheur, éditions Médicis, 2002, 2004, pp. 46-51. Dans ses recherches en santé primale, le Dr Odent fait remarquer que l’âge du « twilight sleep » a été suivi par la « drug culture » des années 1960, suggérant l’influence des drogues obstétricales sur la génération « hippie ».

[35] John B. Watson et Rosalie A. Rayner Watson, Psychological Care of Infant and Child, Norton, 1928, p. 46. L’auteur principal ajoutait : « Il est particulièrement aisé de modeler la vie émotionnelle à cet âge tendre. Je pourrais faire cette simple comparaison : le forgeron prend la masse de métal chauffé, la place sur l’enclume et commence à la former en fonction de ses ébauches. Parfois, il utilise un marteau lourd, parfois un outil plus léger ; parfois il frappe un grand coup dans la masse malléable, parfois il ne fait que l’effleurer. De la même manière, nous commençons dès la naissance à modeler la vie émotionnelle de nos enfants. »

[36] John B. Watson et Rosalie A. Rayner Watson, Psychological Care of Infant and Child, op. cit., pp. 80-81.

[37] John B. Watson et Rosalie A. Rayner, “Conditioned Emotional Reactions”, Journal of Experimental Psychology, Vol. 3 (1), pp. 1-14, February 1920.

[38] Pour une intéressante biographie de Watson, lire Kerry W. Buckley, Mechanical Man : John Broadus Watson and the Beginnings of Behaviorism, Guilford Press, 1989.

[39] Skinner en résume les principes dans un texte non daté, “A Brief Survey of Operant Behavior”, B. F. Skinner Foundation.

[40] À ce propos, lire notamment William T. O’Donohue et Kyle E. Ferguson, The Psychology of B. F. Skinner, Sage Publications, 2001, pp. 101-148.

[41] Dans le troisième volume de son autobiographie, Skinner écrit : « Beaucoup de mes positions scientifiques semblent avoir débuté comme une théologie presbytérienne, pas très loin de la congrégation [du prédicateur calviniste] Jonathan Edwards. » B. F. Skinner, A Matter of Consequences, Knopf, 1983, p. 403.

[42] Les citations suivantes sont extraites de B. F. Skinner, Particulars of my Life, Knopf, 1976, pp. 60-62.

[43] B. F. Skinner, “Punishment” in Science and Human Behavior, Macmillan, 1953, 1956, pp. 182-193. Ce livre est paru en français sous le titre Science et comportement humain, In Press, 2005.

[44] B. F. Skinner, Walden Two, Macmillan, 1948, Hackett Publishing Company, 2005. Ce livre est paru en français sous le titre Walden 2 : Communauté expérimentale, In Press, 2005.

[45] Lire B. F. Skinner, Science and Human Behavior, op. cit., pp. 31 sv.

[46] Dans le chapitre Deprivation and Satiation, page 149, Skinner fait par exemple remarquer : « […] l’effet du renforcement opérant ne sera pas observé si l’organisme n’a pas été convenablement soumis à une privation. »

[47] B. F. Skinner, Science and Human Behavior, op. cit., p. 73.

[48] Dans Science and Human Behavior, Skinner écrit par exemple : « Une drogue est administrée de façon répétée jusqu’à ce que son pouvoir de renforcement soit important. Elle est alors utilisée pour renforcer le comportement désiré – par exemple, le comportement d’un prisonnier de guerre dans ses réponses aux questions. La drogue lui est retirée et la probabilité du comportement augmente grandement. » Op. cit., p. 152.

[49] B. F. Skinner, Particulars of my Life, op. cit., p. 23.

[50] B. F. Skinner, Particulars of my Life, op. cit., p. 43.

[51] Skinner rapporta : « Lorsque j’étais tout petit, mes parents m’emmenèrent à Milford, une station touristique sur le Delaware, et on leur demanda de quitter le premier hôtel dans lequel ils descendirent parce que je pleurais toute la nuit. » Particulars of my Life, op. cit., p. 23.

[52] B. F. Skinner, Particulars of my Life, op. cit., p. 64. La remarque était particulièrement terrifiante puisque le nom de Skinner signifie justement “l’écorcheur”.

[53] B. F. Skinner, cité par Daniel W. Bjork, B. F. Skinner : A Life, Basic Books, 1993, APA, 1997, p. 21.

[54] B. F. Skinner, “Baby in a Box”, Ladies’ Home Journal, October 1945.

[55] James Dobson, Dare to Discipline, Tynale House Publisher, 1970, 1973, pp. 67-68.

[56] James Dobson, Dare to Discipline, op. cit., pp. 76-77.

[57] James Dobson, Dare to Discipline, op. cit., p. 79.

[59] Martin E. P. Seligman et Steven F. Maier, Failure to Escape Traumatic Shock, Journal of Experimental Psychology, May 1967, p. 1-9.

[60] Christopher Peterson, Steven F. Maier et Martin E. P. Seligman, Learned Helplessness : A Theory for the Age of Personal Control, Oxford University Press, 1993, 1995, p. 310.

[61] Martin E. P. Seligman et al., The Optimistic Child : A Revolutionary Program that Safeguards Children against Depression & Builds Lifelong Resilience, Houghton Mifflin, 1995. Cet ouvrage a connu quinze éditions.

[62] Jane Mayer, The Experiment, New Yorker, July 11, 2005.

[63] La Joint Personnel Recovery Agency (JPRA) dépend du Département de la Défense. Elle a notamment pour mission de prévenir l’exploitation par l’ennemi de renseignements extorqués à des prisonniers américains. En 2002, elle a offert son assistance à la CIA dans les interrogatoires coercitifs avec l’approbation de sa hiérarchie.

[64] Jane Mayer, The Dark Side : The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals, Double Day, 2008, Anchor Books, 2009, pp. 163-164.

[65] Gerry J. Gilmore, “Rumsfeld Confirms Capture of Senior Al Qaeda Leader”, American Forces Press Service, April 2, 2002.

[66] Cité par Ali Soufan, in Michael Isikoff, “Ali Soufan Breaks His Slience”, Newsweek, April 24, 2009.

[67] Jay S. Bybee et John C. Yoo, “Interrogation of al Qaeda Operative, Memorandum for John Rizzo, Acting General Counsel of the Central Intelligence Agency”, U.S. Department of Justice, Office of Legal Counsel, August 1, 2002. Document déclassifié par l’administration Obama le 16.04.2009. Les citations suivantes sont extraites de ce document.

[68] “Counterterrorism Detention and Interrogation Activities (September 2001-October 2003)”, Central Intelligence Agency, Office of Inspector General, May 7, 2004, p. 90. Document déclassifié par l’administration Obama en août 2009.