Perspectives

Parler des violences familiales à l’école

Résumé : Pour grandir, les jeunes ont besoin d’entendre reconnaître les maltraitances que leur infligent leurs éducateurs. C’est une porte ouverte à la confirmation de leur nature consciente.

Les jeunes qui fréquentent nos écoles sont directement concernés par les violences infligées au nom de l’éducation : ils subissent ces dernières tous les jours, sans que personne ne vienne conforter leur sentiment d’injustice. Ils sont donc sceptiques lorsque je leur propose d’aborder cette question en me plaçant consciemment de leur côté. N’ayant trouvé, à ce jour, que peu d’écoute de leur vécu intérieur, ils associent d’abord cette démarche aux manipulations qu’ils vivent au quotidien.

Sophismes de spécialistes

Quels discours les adultes tiennent-ils en effet en matière d’éducation ? Par exemple, que la fessée serait nécessaire pour imposer la discipline et éviter que les petits ne deviennent des « tyrans ». Des spécialistes très en vue cautionnent ce genre de sophismes – qui font porter aux jeunes la cause des maltraitances que les adultes leur imposent –, parce qu’ils ont pour fonction sociale de retarder l’émergence de relations respectueuses du vécu de l’enfant.

Ainsi, tandis qu’une étude sur la violence familiale publiée par l’Université de Fribourg déplorait récemment qu’au moins 35 000 bébés suisses jusqu’à deux ans et demi reçoivent encore des fessées « de temps en temps » à « très fréquemment[1] », un pédopsychiatre genevois justifia le recours aux châtiments corporels : « L’erreur [serait] de croire qu’un enfant est capable de réguler seul les débordements de son narcissisme. On l’entretient dans le fantasme de sa toute-puissance[2]. »

Faisant à son tour l’impasse sur son incapacité à vivre en empathie avec ses propres enfants, une éditorialiste renchérit : « À trois et quatre ans et demi, les anges de la soussignée, par exemple, se transforment plusieurs fois par jour en véritables monstres. […] Alors, parfois, la patience a ses limites. Et la fessée arrive. Et là, ô miracle ! Le chérubin verse une larme, crie à l’injustice, mais cesse définitivement de commettre le méfait[3]. »

Références comportementales

Ces monstrueuses manipulations du sens des actes des uns et des autres banalisent le recours à la violence éducative et renvoient la plupart des jeunes aux références comportementales qu'ils ont intériorisées dans leur relation aux parents. En classe, plus de trois quarts d’entre eux vont donc juger « acceptable » qu’un enfant soit giflé, fessé, enfermé dans sa chambre ou puni « pour une bêtise », « s’il n’a pas obéi », « quand il n’écoute pas ce que ses parents lui disent » ou « qu’il est insolent ».

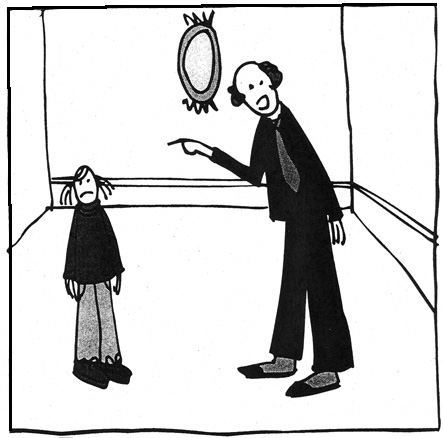

Cette apparente complaisance à l’égard de la violence subie traduit le fait que l’enfant doit accepter – sous la terreur – les justifications que ses éducateurs se donnent pour rejouer sur lui leur vécu traumatisé. En se projetant dans le rôle du parent, les jeunes se voient en position de mettre en scène l’éducation qui les a fait souffrir, un mécanisme de reproduction dont je leur parle régulièrement.

Dans l’écoute, ils se distancent un peu du discours parental et peuvent accueillir des informations relatives aux conséquences de la violence éducative pour l’intégrité de l’enfant et sont généralement étonnés d’apprendre que des études sérieuses confirment ce qu’ils sentent confusément au fond d’eux-mêmes : lorsqu’un parent se retourne contre son enfant, il nuit gravement à son épanouissement naturel, quelles que soient les raisons qu’il se donne pour le faire.

Le vécu de l’enfant

En faisant ainsi référence au positionnement d’adultes bienveillants – comme la psychothérapeute Alice Miller –, l’enseignant autorise implicitement les jeunes à se reconnecter à leur vécu d’enfant et à prendre au sérieux les souffrances que leurs parents et éducateurs ont exigé qu’ils cachent par la terreur. Un élève de la classe peut alors lire à haute voix une coupure de presse ou l’extrait d’un ouvrage, par lesquels tous vont entendre une part de la vérité qui leur fut dérobée.

Dans l’article La guerre contre la fessée est déclarée, par exemple, l’auteur cite une psychologue de la permanence téléphonique SOS Enfants expliquant pourquoi même une petite tape entraîne la rupture de la relation : « Le geste stoppe net la parole. L’enfant est frappé de stupeur. Il se sent soumis, impuissant ; il est disqualifié, puisqu’il n’a pas la possibilité de parler du conflit avec ses parents. Son estime de soi en pâtit beaucoup ; il se croit méchant, nul, incapable d’être à la hauteur des attentes de ses parents, qu’il aime et auxquels il veut désespérément plaire[4]. »

Les jeunes saisissent alors que le mécanisme par lequel l’enfant a dû refouler sa souffrance pour survivre est à l’origine de sa compulsion à la remettre en scène dans sa vie d’adulte et que seule une prise de conscience l’empêchera de la reproduire sur ses propres enfants.

Reproduction

Les jeunes comprennent qu’ils peuvent être amenés à reproduire les violences subies s’ils ne s’interrogent pas sur leur propre vécu éducatif.

Une parole qui libère

Pour la plupart des jeunes auxquels je m’adresse, c’est la première fois qu'ils entendent un adulte nommer clairement l’origine de la souffrance de l’enfant et qu’ils réalisent l’existence d’une causalité dans la reproduction de la violence éducative. Cette prise de conscience est déterminante pour l’ensemble de leurs relations, puisqu’ils ne sont plus totalement identifiés aux schémas de comportement qu’ils manifestent du fait des maltraitances subies. La dynamique de la classe s’en trouve donc durablement transformée.

Lors des rédactions de fin de trimestre, ils choisissent majoritairement le thème relatif à la violence éducative. Leurs écrits confirment souvent l’ampleur des maltraitances parentales que subissent les jeunes qui fréquentent nos classes et l’importance de reconnaître les souffrances qui en découlent : « Quand moi j’étais petit, environ 10 ans, je vivais avec mes deux parents, et ces derniers me frappaient violemment avec une ceinture, une chaussure, en fait tout ce qui leur tombait sous la main. À chaque coup que je recevais, ça me donnait la haine et je voulais me venger quand je serais plus grand. »

Rompre la chaîne de la violence

Le même garçon est dégoûté lorsqu’il découvre la connivence coupable des adultes : « Une fois, mes frères sont allés chez les flics et ils leur ont dit ce que nos parents nous faisaient, plus particulièrement mon père, et la police a dit que mes parents faisaient ce qu’ils voulaient. Donc je me pose une question : Y a-t-il une vraie justice en Suisse ? Moi, je peux vous dire que non ! Parce que quand moi je ne me faisais pas battre physiquement, je me faisais battre psychiquement quand je voyais mes frères se faire taper ou quand je les entendais. Ça me faisait mal à l’intérieur et je devais sortir dehors pour ne pas souffrir. »

Il montre finalement l’impact de nos discussions sur son positionnement à l’égard des châtiments corporels et sur sa propre capacité à rompre la chaîne de la violence : « Moi je peux vous dire que mes frères n’ont pas réussi à l’école et dans tout ce qu’ils ont entrepris. […] Donc, la question se pose : À quoi sert-il vraiment de taper, vu qu’on n’arrive pas à se reconstruire par la suite ? »

Marc-André Cotton

© M.A. Cotton – 10.2005 / regardconscient.net

Un chœur de refoulement

Le succès récent de plusieurs films mettant en scène la violence éducative témoigne d’une compulsion de répétition qui favorise un retour à l’autoritarisme éducatif.

(01/2005)

Notes :

[1] Citée par Pascale Zimmermann, « La ‘bonne’ fessée, est-ce que ça existe ? », Tribune de Genève, 26.01.2005.

[2] Bertrand Cramer, interviewé par Pascale Zimmermann, ibid.

[3] Florence Noël, « La fessée pose clairement des limites », Tribune de Genève, 26.01.2005.

[4] Tatiana Laghzaoui, citée par Pascale Zimmermann, Tribune de Genève, 18.01.2000.