Revue PEPS

La crise sanitaire à l’épreuve des neurosciences affectives

Résumé : L’impact du stress et de l’isolement sur le cerveau humain permet de mieux comprendre l’état de confusion dans lequel nous baignons depuis le printemps dernier. Une meilleure prise en compte des mécanismes neurophysiologiques qui régissent notre monde intérieur nous aidera à vivre cette crise plus sereinement. Et à nourrir résolument notre joie de vivre ensemble !

Je suis tombé récemment sur un article du magazine Science & Avenir suggérant que le confinement du printemps 2020 avait modifié le fonctionnement de notre cerveau[1]. Citant plusieurs études antérieures, il indiquait que l’isolement social est corrélé à de moindres performances cognitives globales, à des pensées dépressives et à une sensibilité accrue aux menaces de notre environnement. Une revue des recherches disponibles sur le sujet montrait que ce facteur de stress, chez l’animal comme chez l’humain, entraîne des modifications du comportement, des systèmes neurochimiques et endocriniens, et même des désordres neurologiques[2]. Je me suis demandé dans quelle mesure l’état de confusion que nous vivons actuellement était en lien avec le manque de relations et de contacts physiques que nous nous imposons pour lutter contre la pandémie. Quel sens cette expérience collective inédite pouvait-elle avoir, et comment mieux y faire face ? Les connaissances en neurosciences nous aideraient-elles à y voir plus clair ?

Imagerie cérébrale

On sait que le stress affecte négativement les régions du cerveau impliquées dans la cognition et la régulation des émotions, surtout au cours de la première période de vie. Chez tous les mammifères, les carences de maternage, les privations sensorielles, les négligences, voire l’abandon perturbent le développement neuronal et, par la suite, le comportement de l’adulte[3]. Chez ce dernier, le stress induit par l’isolement social est décelable en imagerie cérébrale, qui révèle par exemple une suractivité de l’amygdale, alors que d’autres régions comme l’hippocampe ou le cortex préfrontal fonctionnent à bas régime.

En d’autres termes, sous l’effet de ce facteur de stress, les zones de notre cerveau nous permettant habituellement de réfléchir, d’apprendre et de nous projeter vers l’avenir – c’est-à-dire d’exercer notre conscience réflexive – sont inhibées au profit de circuits destinés à faire face au danger, à gérer l’anxiété par des comportements routiniers. Plus spécifiquement, la sécrétion prolongée de cortisol ou d’adrénaline a un effet neurotoxique sur l’hippocampe qui pourrait expliquer certaines difficultés à prendre acte d’une situation nouvelle, tout en favorisant l’apparition de symptôme d’anxiété et de dépression[4].

Rôle de l’ocytocine

L’isolation sociale impacte aussi négativement nos récepteurs de dopamine et de sérotonine – deux substances impliquées dans la motivation, la sensation de plaisir et la régulation de nos humeurs. Ne plus pouvoir accéder à nos divertissements habituels – un moment de détente entre collègues, par exemple – exacerberait nos frustrations et réduirait à la fois notre volonté d’y répondre d’une manière différente, intensifiant un sentiment de solitude et d’impuissance.

Le manque de présences et de contacts physiques est encore corrélé à une baisse du taux d’ocytocine, une hormone dont on sait l’importance pour l’établissement du lien entre la mère et son enfant. L’ocytocine agit également comme un neuromédiateur qui suscite la confiance et l’empathie indispensables à nos interactions sociales en modulant la sécrétion de cortisol par l’amygdale[5]. En ce sens, elle favorise notre capacité à coopérer et à cohabiter avec les autres, renforçant à la fois les liens sociaux et notre estime de soi. Dans un contexte expérimental, des chercheurs ont montré que l’inhalation d’ocytocine encourage les comportements altruistes, si ces derniers sont en même temps cooptés par le groupe. Dans le cadre de ce dispositif, les participants virent leurs préjugés anti-immigrants diminuer et leurs donations à des réfugiés démunis augmenter de 74%[6].

Dr Ludwig Janus : l’expérience périnatale et le devenir de l’adulte

Il n’est pas rare que des souvenirs précoces émergent à la faveur des circonstances de l’existence et nous surprennent par leur intensité. Nous confronter alors aux sensations de dépendance et d’impuissance que nous avons vécues bébés n’est guère chose aisée. Le Dr Ludwig Janus, éminent spécialiste de la psychologie périnatale, a bien voulu répondre à nos questions.

(10/2015)

Communication anxiogène

Ces premiers éléments issus de la recherche permettent de mieux comprendre certaines des retombées auxquelles nous faisons face actuellement, tant en nous qu’autour de nous. D’abord cette inquiétude latente, omniprésente, impactant particulièrement les personnes isolées ou fragiles. Une étude menée par le Centre national de ressources et de résilience sur une cohorte d’étudiants universitaires confinés au printemps dernier indique que 27,5% d’entre eux souffraient d’une anxiété sévère et que 11,4% confiaient avoir eu des idées suicidaires[7]. Parmi les facteurs de vulnérabilité figuraient une faible qualité des liens sociaux, le fait de vivre loin de ses proches, ou encore une consommation élevée de médias.

Sur ce point justement, la communication anxiogène privilégiée par nos autorités joue en faveur d’une suractivité de l’amygdale, d’autant plus pernicieuse qu’elle n’est pas compensée par la sécurité affective que nous procurent habituellement nos relations. Certaines personnes répondent à cet afflux de cortisol par une réaction dépressive et un repli sur soi. D’autres versent dans la colère, s’en prennent à leurs proches ou stigmatisent des coupables. Dans ces deux cas de figure, l’anesthésie progressive de nos facultés réflexives rend cette crise particulièrement difficile à penser. « L’autre devient vite un ennemi au lieu d’un partenaire, déplore le Pr Serge Hefez, responsable du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière (Paris) et cosignataire d’un appel urgent au gouvernement. La paranoïa n’est pas loin[8] ! »

Travailler nos blessures

En France, les mesures successives de reconfinement annoncées dès l’automne pour contenir l’évolution d’une pandémie difficile à appréhender, dès lors souvent perçues comme inintelligibles, se sont surajoutées à l’onde de choc provoquée par les actes terroristes des 16 et 30 octobre. « Dans ce contexte, explique la pédopsychiatre Florence Ashkenazy, la décapitation de Samuel Paty, puis l’attentat de la basilique à Nice ont entraîné des effets de sidération et de peur[9]. » Le cumul d’évènement traumatisants et de modifications brutales de notre quotidien – la généralisation du télétravail, par exemple – ont ainsi impacté plus particulièrement les personnes ne disposant pas de liens sociaux protecteurs et généré des symptômes renvoyant à des traumatismes antérieurs.

Nos mémoires traumatiques sont ainsi faites qu’elles resurgissent à la faveur de déclencheurs qui peuvent réactiver des blessures très anciennes, remontant de l’enfance ou des tout premiers mois de la vie. C’est un autre paramètre de notre neurobiologie confirmant l’importance de travailler nos blessures. Les séquelles d’une éducation répressive sont susceptibles d’aggraver l’irritation ressentie face aux contraintes qui nous sont imposées ; la terreur refoulée par le nourrisson privé de chaleur maternelle peut brusquement rejaillir à la seule évocation d’un prochain isolement. Il faut avoir recontacté de telles blessures – souvent en thérapie – pour discerner l’intensité de leur empreinte sur notre présent !

L’importance de témoins clairvoyants

L’un des besoins humains les plus fondamentaux réside dans la reconnaissance de notre unicité, dans les gestes d’amour et de confirmation que nous recevons dès les premiers instants de l’existence. Quand survient une dysharmonie, l’enfant devrait pouvoir compter sur la disponibilité d’un proche qui l’accueille dans ses émotions et donne un sens à l’expression de sa détresse[10]. Lorsque devenus adultes, nous sommes réactivés dans nos souffrances et emportés par nos remontées, il serait également salutaire que nous puissions nous appuyer sur un réseau de témoins clairvoyants, capables d’entendre la profondeur de nos blessures d’attachement pour nous permettre de nous en libérer.

Le contexte actuel devrait nous inciter à cultiver de telles relations pour retrouver le sens de ce que nous éprouvons. Car même si l’hypothèse d’une tentative délibérée de contrôle social reste à prouver, les mesures sanitaires qui nous sont imposées font remonter le sentiment d’avoir perdu le contrôle de nos vies. Comme souvent dans l’enfance. Les « cas contacts » sont aujourd’hui passibles d’une prescription leur imposant un confinement et nous devons surseoir à toute activité décrétée comme « non-essentielle ». Autant d’injonctions rappelant les contours d’un arbitraire parental !

Il est encore temps de changer nos priorités, de prendre du plaisir à vivre avec nos enfants par exemple – comme le suggérait justement le dernier numéro de PEPS. Et de s’offrir régulièrement un « bain d’ocytocine » avec des amis pour nourrir notre joie de vivre ensemble. Face aux virus, notre immunité naturelle ne s’en trouvera que renforcée.

Marc-André Cotton

© M.A. Cotton – 03.2021/ www.regardconscient.net

Pathologie de l’isolement

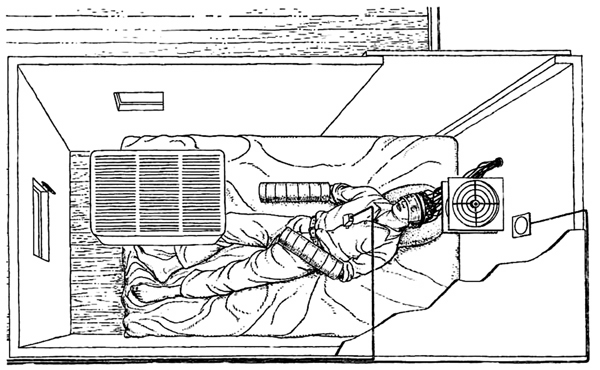

Nos connaissances sur les conséquences psychiques de l’isolement social ne datent pas d’hier. Au cours de la Guerre froide, les premières expériences de privations sensorielles délibérées furent menées par l’équipe du psychologue Donald Hebb, de l’université McGill à Montréal. Financées par les départements de la Défense du Canada et des États-Unis, elles furent suivies de beaucoup d’autres et seraient aujourd’hui considérées comme douteuses d’un point de vue éthique (fig. 1).

Fig. 1 : Le caisson expérimental du Dr Hebb, de l’université McGill de Montréal, conçut pour étudier l’effet de l’isolation sur des étudiants volontaires (Scientific American, 1957).

Les chercheurs de McGill invitèrent des étudiants volontaires à passer des jours entiers enfermés dans un caisson expérimental conçu pour supprimer pratiquement toute stimulation des sens et tout contact humain. Après quelques heures seulement, ceux-ci montrèrent des difficultés à suivre une réflexion logique et éprouvèrent bientôt des hallucinations comparables à l’effet de puissantes drogues. Certains d’entre eux finirent par perdre le contrôle de leur esprit, se contentant de laisser divaguer leurs pensées. Ils devinrent irritables à mesure que l’expérience se prolongeait et finirent par se retourner contre les psychologues[11].

L’isolation sociale et la privation sensorielle furent rapidement incorporées aux techniques d’interrogatoire mises au point par la CIA pour briser la volonté de ses prisonniers et recyclées dans la guerre contre le terrorisme menée par l’administration Bush après les attentats du 11 Septembre 2001, avec l’approbation de la puissante American Psychological Association[12]. Parallèlement, nombre d’études empiriques portant sur des cohortes d’enfants, d’adolescents et d’adultes associèrent l’isolement social à une foule d’émotions négatives comme le sentiment d’être indésirable, sans valeur, rejeté ou déprimé. Sur le plan cognitif, une piètre estime de soi lui est systématiquement associée, conduisant les personnes esseulées à se sentir inférieures, sans valeur, peu aimables et inaptes dans leurs relations sociales[13].

MCo

Perspectives psychohistoriques sur le Covid-19

La crise sanitaire que nous traversons entraîne des changements éprouvants, tant en nous qu’autour de nous. Le confinement et les incertitudes que suscite cette pandémie ont pu réveiller des blessures que nous ignorions jusque-là, et nous faire vivre des anxiétés difficiles à nommer. Réunis virtuellement pour leur 43e conférence annuelle, des psychohistoriens ont fait le point sur ce contexte exceptionnel.

(10/2020)

Notes :

[1] Elena Sender, « Confinement – Le cerveau soumis à rude épreuve », Science & Avenir No 880, juin 2020, pp. 8-11.

[2] Ahmad Reza Dahpour, et al., “Neurobiology and consequences of social isolation stress in animal model–A comprehensive review”, Biomedicine & Pharmacotherapy, Vol. 105, September 2018, pp. 1205-1222. Cet article mentionne près de quatre-cents références.

[3] Lire par exemple Christian Caldji, et al., “Variations in maternal care in infancy regulate the development of stress reactivity”, Biological Psychiatry, Vol. 48, No 12, 12.15.2000, pp. 1164-1174. On peut regretter que ces recherches reposent essentiellement sur des expériences de laboratoire effectuées sur des rats. Mais les auteurs précisent leurs implications pour l’être humain : « En effet, de mauvais résultats sur les échelles mesurant la relation d’attachement, reflétant des interactions froides et distantes entre parents et enfants, augmentent aussi de manière significatives le risque de dépression plus tard dans la vie. »

[4] Lire par exemple Alessandra Berry, et al., “Social deprivation stress is a triggering factor for the emergence of anxiety- and depression-like behaviours and leads to reduced brain BDNF levels in C57BL/6J mice”, Psychoneuroendoctrinology, Vol. 37, No 6, June 2012, pp. 762-772, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453011002770.

[5] Lire notamment Dr Rémy C. Martin-Du Pan, « L’ocytocine : hormone de l’amour, de la confiance et du lien conjugal et social », Revue médicale suisse, 21.03.2012, Vol. 8, pp. 627-630, https://www.revmed.ch/RMS/2012/RMS-333/L-ocytocine-hormone-de-l-amour-de-la-confiance-et-du-lien-conjugal-et-social#anchor-rb54.

[6] Nina Marsh, et al., “Oxytocin-enforced norm compliance reduces xenophobic outgroup rejection”, PNAS, Vol. 114, No 35, August 2017, https://www.pnas.org/content/114/35/9314.long.

[7] Marielle Wathelet, et al., “Factors Associated with Mental Health Disorders Among University Students in France Confined During the COVID-19 Pandemic”, JAMA Network Open, October 23, 2020, https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2772154.

[8] Serge Hefez, interviewé par Patrice Trapier, « Il n’y a rien de plus contagieux que les paranoïas collectives », Le Un Hebdo No 323, 18.11.2020, https://le1hebdo.fr/journal/comment-ne-pas-devenirs-fous/323/article/il-n-y-a-rien-de-plus-contagieux-que-les-paranoas-collectives-4175.html.

[9] Florence Ashkenazy, « À Nice, les trois fléaux du XXIe siècle », Le Un Hebdo No 323, 18.11.2020, https://le1hebdo.fr/journal/comment-ne-pas-devenirs-fous/323/article/-nice-les-trois-flaux-du-xxie-sicle-4178.html.

[10] Sur un plan strictement physiologique, des chercheurs ont montré que les enfants les mieux entourés présentent un hippocampe plus volumineux et ont de meilleures facultés d’apprentissage et d’adaptation. Lire Joan L. Luby, et al., “Maternal support in early childhood predicts larger hippocampal volumes at school age”, PNAS, Vol. 109, No 8, February 21, 2012, pp. 2854-2859, https://www.pnas.org/content/109/8/2854.

[11] Michael Bond, “How extreme isolation wraps the mind”, BBC Future, 14th May 2014, https://www.bbc.com/future/article/20140514-how-extreme-isolation-warps-minds. Lire également Woodburn Heron, “The Pathology of Boredom”, Scientific American, January 1957, pp. 52-56, https://www.scientificamerican.com/article/the-pathology-of-boredom/.

[12] Lire Marc-André Cotton, « Dérives de la psychologie américaine », The Journal of Psychohistory, Vol. 40, No 4, printemps 2013, https://regardconscient.net/archi13/1303derivespsy.html.

[13] Pour une revue complète de ces études, lire Liesl M. Heinrich, et al., “The clinical significance of loneliness: A literature review”, Clinical Psychology Review, Vol. 26, No 6, October 2006, pp. 695-718, https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0272735806000444.