Livre en cours d’écriture

Sciences du comportement et domination adulte

Ce que vous devez savoir avant d’imposer un « time-out » à votre enfant

par Marc-André Cotton*

Présentation : Dans un contexte où la « parentalité positive » est de plus en plus mise en avant, la mesure dite du time-out — ou mise à l’écart temporaire de l’enfant — s’impose comme une « solution éducative » censée être douce et scientifiquement validée. Mais que disent réellement les études à ce sujet ? Et surtout, que révèle cette pratique de notre rapport collectif à l’enfance ?

Sciences du comportement et domination adulte propose une analyse rigoureuse et accessible d’un dispositif disciplinaire devenu omniprésent dans les discours éducatifs francophones. En s’appuyant sur une centaine d’études scientifiques internationales, l’auteur en expose les fondements behavioristes, les enjeux psychologiques et les effets réels sur les enfants.

Loin des polémiques stériles, ce livre éclaire les mécanismes de domination adulte à l’œuvre derrière une mesure présentée comme neutre et bienveillante. Il montre comment le time-out s’inscrit dans une tradition de contrôle comportemental et questionne sa compatibilité avec le respect des besoins émotionnels fondamentaux des enfants.

INTRODUCTION : Un long chemin vers la bienveillance

- Repère symbolique et réalités quotidiennes

- Une levée de boucliers

- Deux visions radicalement différentes de l’enfant

- Sciences du comportement et domination adulte

- Une feuille de route pour y voir clair

N. B. Les prochains chapitres seront accessibles d’ici quelques mois, dans la version papier de cet ouvrage disponible auprès de son éditeur.

INTRODUCTION : Un long chemin vers la bienveillance

Toutes les violences physiques ou psychologiques sur les enfants, sans aucune exception, sont clairement et définitivement interdites.

Michel Huyette, magistrat

Lorsque la loi interdisant les violences éducatives ordinaires a été adoptée en juillet 2019, nombreux ont eu le sentiment d’un tournant historique. Pour la première fois, la France inscrivait dans son droit civil l’interdiction de frapper ou d’humilier un enfant au nom de son éducation. Ce geste législatif, discret mais symbolique, venait mettre un cadre juridique à une évidence : même légère ou « bien intentionnée », la violence ne fait pas grandir. Et comme j’ai pu le constater récemment, les couples qui se présentent devant le maire ou l’officier d’état civil entendent désormais la phrase suivante : « L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. »

Cette évidence ne s’est pourtant pas imposée sans résistance et il n’est certainement pas exagéré de parler d’une véritable rupture culturelle. Pendant des générations, fessées et châtiments corporels ont été considérés en France comme des pratiques de correction légitimes. Après l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Convention internationale des droits de l’enfant (1989), qui engage les États signataires à prendre toutes les mesures appropriées pour « protéger l’enfant contre toute forme de violence », les premières propositions parlementaires visant à interdire la fessée ont été rejetées au nom de la liberté parentale et d’une « tradition éducative » à la française. En 2016, alors que nombre de nos voisins avaient franchi ce pas, la France était condamnée par le Conseil de l’Europe pour ne pas avoir fait ce choix explicitement. C’est finalement la mobilisation tenace de la société civile, soutenue par des associations et des figures engagées pour les droits de l’enfant et la promotion d’une éducation bienveillante, qui a permis de surmonter ces résistances et d’ouvrir la voie à l’adoption d’une législation française conforme aux engagements internationaux du pays.

Repère symbolique et réalités quotidiennes

Si la Loi française relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires – vulgairement dite « loi anti-fessée » – a donc eu le mérite de poser une ligne claire, de nombreux parents et acteurs sociaux ont exprimé leur désarroi et une certaine ambivalence, de sorte que la transition vers des pratiques plus respectueuses des jeunes personnes reste un parcours semé d’embûches. Avant même son adoption, certains élus évoquaient l’intrusion du législateur dans la vie des familles, tandis que d’autres y voyaient une aide précieuse pour en finir avec les violences éducatives ordinaires. En remettant directement en cause le « droit de correction » associé à l’exercice de l’autorité parentale dans l’imaginaire collectif, cette nouvelle disposition heurtait l’un des fondements de notre rapport à l’enfant. Comme l’écrivait alors sur son blog un magistrat favorable à l’interdiction, « il n’existe plus aucune place pour une quelconque violence ni pour un “droit de correction”. Toutes les violences physiques ou psychologiques sur les enfants, sans aucune exception, sont clairement et définitivement interdites. » (Huyette, 2024)

Certaines réactions de parents montrèrent aussi que l’adoption de la « loi anti-fessée » incarnait pour certains une rupture générant confusion et inquiétude. Du classique « Ce sont mes enfants et je fais ce que je veux ! » au péremptoire « Rassurez-moi, on peut toujours donner des claques ? », les commentaires qui circulaient alors sur les réseaux sociaux traduisaient à la fois la crainte de voir criminalisées des pratiques éducatives longtemps admises et la méconnaissance de ce que recouvre la notion même de violence éducative ordinaire. Interviewée par le mensuel Parents trois ans après leur interdiction, la directrice de la Fondation pour l’Enfance déplora qu’un tiers de ces violences ne soient pas identifiées comme telles par les parents (Sicamois, 2023).

Publié en avril 2024, le deuxième Baromètre des violences éducatives ordinaires de la Fondation indiquait même que si l’identification de ces violences avait progressé, leur recours avait parallèlement augmenté (Fondation pour l’Enfance, 2024). Ainsi, 58% des parents interrogés reconnaissent avoir « crié très fort » après l’un de leurs enfants dans la semaine précédant le sondage, 50% avoir eu recours au chantage et 44% à la promesse d’une contrepartie. Plus inquiétant encore, 60% d’entre eux estimaient que la loi de 2019 constitue une intrusion de l’État dans les affaires privées, en hausse de neuf points par rapport au précédent Baromètre de 2022. Ces chiffres révélaient à la fois la persistance d’un modèle éducatif profondément ancré dans les esprits et le désarroi des adultes confrontés à des injonctions souvent contradictoires en matière d’éducation.

Une levée de boucliers

C’est dans ce climat de perplexité qu’a rapidement émergé, au printemps 2023, une vive controverse autour de la mesure éducative de mise à l’écart – dite time-out – appliquée aux enfants jugés agités ou désobéissants – parfois même à des nourrissons laissés seuls jusqu’à l’extinction de leurs pleurs[1]. Des professionnels de l’enfance ont alors pris position pour défendre les pratiques d’isolement, estimant qu’elles représentent un outil nécessaire au rétablissement de l’autorité parentale et à l’apprentissage des limites dans l’éducation. Ils dénoncent désormais les écueils d’une « éducation positive » rendue responsable de nombreux troubles du comportement chez les enfants.

En dépit d’une argumentation rationnelle et documentée, cette levée de boucliers semble révéler un malaise plus profond, en réaction à l’adoption de la « loi anti-fessée ». Confrontés à un interdit qui questionne les fondements mêmes de leur rapport aux jeunes personnes, les partisans d’un encadrement parental strict chercheraient à répondre au désarroi ambiant, sans toutefois déroger à l’esprit de cette nouvelle disposition législative. Un équilibre difficile à tenir. Dans une Observation générale datant de 2011, le Comité onusien des droits de l’enfant rappelle en effet que les violences mentales proscrites par la Convention internationale de 1989 incluent le fait de « repousser [l’enfant] et de le rejeter, de l’isoler, de l’ignorer ou de faire preuve de favoritisme » (Comité des droits de l’enfant, 2011, 10). De son côté, la Fondation pour l’Enfance classe le time-out parmi les violences éducatives ordinaires les moins bien identifiées par les parents français. D’après son deuxième Baromètre, 52% d’entre eux ont mis au coin ou puni dans sa chambre au moins un de leurs enfants la semaine précédant le sondage, soit une hausse de quatre points par rapport à 2022, et 54% jugent encore difficile, voire impossible, d’élever un enfant sans le mettre au coin.

Deux visions radicalement différentes de l’enfant

Il paraît donc souhaitable que des informations claires, nuancées et fiables, permettant aux parents comme à l’ensemble des personnels intervenant auprès des jeunes personnes de se positionner dans ce débat, soient le plus largement disponibles. Et c’est assurément dans cette perspective que s’inscrit l’adoption, en avril 2025, du Référentiel national de la qualité d’accueil du jeune enfant, fondé explicitement sur la Charte internationale des droits de l’enfant et la loi française de 2019 interdisant les violences éducatives ordinaires (Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, 2025). Élaboré avec le concours d’un comité scientifique réunissant des personnalités reconnues pour leur engagement en faveur d’une approche bienveillante de l’éducation, ce texte propose un cadre commun aux structures de la petite enfance. Il met l’accent sur la sécurité affective, la disponibilité émotionnelle des adultes, l’écoute et l’accompagnement des émotions, ainsi que sur l’importance de poser des repères éducatifs clairs dans un climat exempt de toute violence.

Au chapitre des besoins fondamentaux, le Référentiel rappelle que les professionnels sont encouragés à favoriser l’expression des émotions des enfants et à leur en parler ouvertement. Face à un comportement jugé inadapté, il souligne que les manifestations d’agressivité du jeune enfant relèvent de l’immaturité de son développement cérébral et qu’il convient, en conséquence, d’éviter toute réaction excessive, répressive ou agressive – cris, isolement ou punitions. Sans aborder directement la question du time-out, le texte précise toutefois que le retour au calme peut être favorisé en s’isolant momentanément avec lui, mais sans le laisser seul.

Il n’en fallait pas moins pour qu’un collectif hétéroclite monte au créneau afin de dénoncer « l’infiltration de l’idéologie positive » dans le secteur de la petite enfance. Dans une tribune publiée par Le Point en août 2025, ses signataires déplorent que les professionnels soient désormais tenus « d’encourager toute expression pulsionnelle » chez l’enfant, plutôt que de sanctionner ses débordements par une mesure de mise à l’écart (Collectif, 2025). Le texte en appelle à restaurer l’espace traditionnellement réservé à l’isolement ponctuel des enfants de plus de 12-18 mois – le fameux « coin des bébés » placé sous le regard des auxiliaires mais séparé du groupe par une petite barrière de sécurité.

Dans ce débat, force est de constater que deux visions radicalement différentes de l’enfant s’affrontent implicitement. D’une part la psychanalyse freudienne, qui reste la référence conceptuelle de nombreux partisans des punitions à caractère éducatif ; de l’autre la psychologie du développement et des neurosciences affectives, invoquée par les tenants d’une approche empathique de l’éducation. Pour les premiers, l’enfant est un être fondamentalement pulsionnel dont l’agressivité transgressive doit être comprise comme une demande inconsciente de sanction – la fameuse « loi du père » censée réguler sa toute-puissance et l’inscrire dans l’ordre social. Pour les seconds, l’enfant est avant tout un être relationnel qui se construit au travers de ses interactions avec un environnement bienveillant et sécurisant. Entre ces deux points de vue, le time-out cristallise les différends et accroît la confusion des parents comme des professionnels, dans un climat socio-économique peu propice à une réflexion de fond, faute d’un investissement public suffisant dans les moyens alloués à la petite-enfance.

Sciences du comportement et domination adulte

Ce foisonnement d’injonctions contradictoires entretient un flou qui désoriente les esprits, entravant notre capacité à penser sereinement l’éducation et à dégager des orientations adaptées aux changements culturels induits par la loi de 2019. Plus troublante encore, la référence constante à un prétendu « consensus scientifique clair » soutenant tour à tour les arguments des deux camps ne laisse pas d’étonner. Chacun convoque des travaux de recherche qu’il présente comme irréfutables, alors même que les méthodologies diffèrent, que les résultats sont parfois contestés et que leur interprétation varie selon le cadre théorique adopté. Ces travaux demeurent par ailleurs difficiles d’accès pour le grand public. Autant dire que leurs présupposés et la portée réelle de leurs conclusions restent opaques pour la majorité.

L’un des objectifs du livre que vous tenez entre les mains est d’examiner concrètement ce que disent – et taisent – près d’une centaine d’études issues des sciences du comportement publiées au cours des soixante dernières années. Dans quel contexte ont-elles été menées et sur quelles bases théoriques ? Offrent-elles toujours la rigueur qu’on est en droit d’attendre d’une démarche scientifique ? Dans quelle mesure l’interprétation de leurs résultats est-elle sujette à caution ? Enfin, se pose la question des représentations de l’enfant qu’elles véhiculent, et la logique de « domination adulte » qu’elles entretiennent. Sans prétendre à l’exhaustivité, cet état des lieux vise à éclairer les arguments du débat sur l’isolement des enfants et – espérons-le – à favoriser un accompagnement plus apaisé des jeunes personnes qui nous sont confiées.

Mais d’abord, quelques mots sur la domination adulte – un phénomène de société que les sciences sociales désignent souvent par le terme d’adultisme. Introduit dans les années 1970 dans les pays anglo-saxons, ce concept désigne une discrimination systémique exercée par les adultes à l’égard des jeunes personnes, comparable, dans sa logique, au racisme ou au sexisme. Il souligne la manière dont les adultes structurent l’ordre social en fonction de leurs propres besoins et, lorsqu’ils n’excluent pas sciemment les plus jeunes, tendent à les ignorer par défaut. Dans la littérature spécialisée, on trouve parfois le terme de misopédie[2] qui insiste davantage sur les préjugés et les stéréotypes spécifiques visant enfants et adolescents, ainsi que sur les mécanismes de domination qui leur sont imposés (Kovacshazy, 2025). Comme on le verra, plusieurs études comportementales examinées dans ce livre traduisent une logique adultiste qui, consciemment ou non, pérennise un ordre social plaçant les plus jeunes en situation de dépendance structurelle face aux adultes. À la fois sociologique et psychosociale, cette perspective permet d’éclairer autrement le débat sur les violences éducatives ordinaires et le time-out en particulier. Elle invite à interroger non seulement l’efficacité proclamée de ces pratiques, mais aussi les représentations implicites de l’enfant qu’elles véhiculent et la place qui lui est reconnue dans nos sociétés.

Une feuille de route pour y voir clair

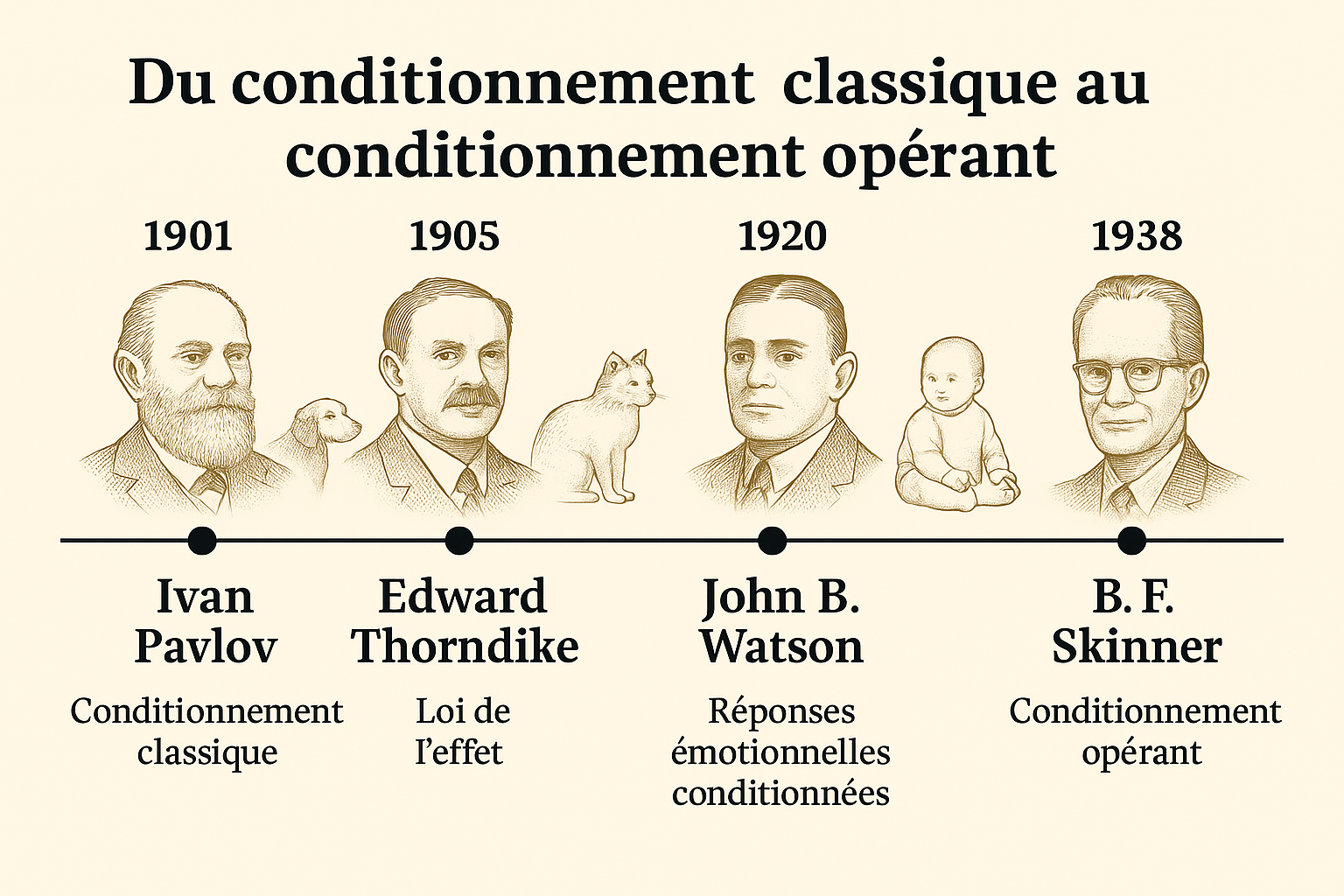

Dans cet ouvrage divisé en trois parties, vous trouverez tout d’abord un retour sur les recherches en sciences du comportement qui, dès les années 1930, commencèrent à expérimenter l’isolement et l’éducation par les conséquences comme des alternatives crédibles aux châtiments corporels. Largement fondés sur l’expérimentation animale, ces travaux ont prolongé de manière créative les premières découvertes de Pavlov sur les réflexes conditionnés des chiens, celles de Thorndike sur l’apprentissage par essai-erreur des chats de ses Puzzle Boxes, ainsi que celles de Watson sur des bébés – notamment le « petit Albert », auquel il inculqua artificiellement la peur des rats.

Cette première partie revient brièvement sur l’œuvre de Burrhus F. Skinner, l’inventeur du « conditionnement opérant » et figure dominante du béhaviorisme, dont l’ambition était de prédire et de contrôler les conduites humaines par le biais de renforcements positifs ou négatifs. Vous le verrez, son héritage s’étend bien au-delà des laboratoires où ses pigeons actionnaient des leviers. Ses disciples ont développé une approche de l’éducation et de la thérapie fondée sur le renforcement des conduites souhaitées et l’extinction des comportements jugés indésirables. Présenté comme novateur, ce modèle a inspiré des méthodes telles que le time-out appliqué aux enfants, ainsi que les thérapies comportementales et cognitivo-comportementales qui dominent aujourd’hui la pratique clinique.

La deuxième partie de cet ouvrage examine l’esprit dans lequel les recherches en sciences du comportement abordent l’enfant et ses conduites. Elle explore notamment la place centrale accordée à la conformité – en anglais compliance – et à l’obéissance, ainsi que la vision, souvent implicite, d’une nature infantile fondamentalement transgressive que ces études tendent à présupposer. On y découvre plus en détail la discipline dite d’Analyse appliquée du comportement (Applied Behavior Analysis, ABA) et les programmes de formation parentale qui en sont issus, conçus pour corriger les comportements jugés inadaptés. Plusieurs critiques ont été formulées à l’égard de cette approche, parmi lesquelles le risque d’un biais de confirmation : en cherchant à prouver l’efficacité de leurs méthodes, les chercheurs tendent à confirmer leurs propres postulats. On observe également une tendance à vouloir rassurer les parents sur l’innocuité du time-out, présenté comme une alternative moderne et bienveillante aux châtiments corporels tout en passant sous silence la logique de contrôle qui le sous-tend.

La troisième partie replace ces pratiques dans une perspective plus large, en examinant leurs effets psychologiques et relationnels. Elle montre que les méthodes de contrôle issues du béhaviorisme, centrées sur la conformité et la régulation externe des conduites, tendent à négliger les besoins affectifs de l’enfant, le sens de ses comportements et la dynamique émotionnelle du lien parental. À travers une relecture des fondements théoriques et des valeurs implicites de la discipline, cette dernière section s’attarde sur ce que révèle la pratique du time-out : derrière son apparente bienveillance, elle prolonge une logique d’isolement où l’enfant apprend moins à réguler ses émotions qu’à se soumettre par crainte d’être rejeté. Le débat autour de sa possible nocivité est abordé sans détour, à la lumière des recherches en psychologie sociale sur les effets de l’ostracisme et de la lente reconnaissance, par les sciences du comportement, de la notion de traumatisme. Ainsi se dessine une autre voie : celle d’un accompagnement qui ne cherche plus à corriger le comportement, mais à comprendre la détresse qu’il exprime.

Pour ancrer ces réflexions dans le quotidien et rendre la lecture plus fluide, le texte sera ponctué de courts fragments de vie tirés de mon parcours personnel et de ma pratique de chercheur et de formateur. Ces récits d’expérience, puisés dans la réalité du vécu, viendront éclairer de l’intérieur les enjeux évoqués tout au long de l’ouvrage et donner souffle aux concepts à travers la trame vivante des relations humaines. Puissent ces pages éveiller une résonance où chacune, chacun reconnaîtra peut-être quelque chose de son propre lien aux jeunes personnes – un espace de présence, d’écoute et de respect mutuel, où l’apprentissage et la rencontre se tissent dans la même attention.

Notes :

[1] Dans cet ouvrage, nous conservons l’expression anglaise time-out – à l’origine time-out from positive reinforcement – pour désigner la pratique éducative de mise à l’écart temporaire d’un enfant. Ce choix s’explique par la large diffusion du terme dans la littérature scientifique et médiatique, même si nous préciserons à l’occasion sa traduction français (« mise à l’écart »).

[2] Construit étymologiquement comme le mot « misogynie », ce terme désigne depuis bientôt deux siècles des comportements très hostiles vis-à-vis des enfants.

Bibliographie :

↑Collectif. « Stop à l’infiltration de “l’idéologie positive” dans le secteur de la petite enfance ». Le Point, 20 août 2025.

↑Comité des droits de l’enfant. « Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence ». Nations Unies, Observation générale no 13, 2011.

↑Fondation pour l’Enfance. « Baromètre des violences éducatives ordinaires ». Avril 2024.

↑ Huyette, Michel. « À propos de la loi interdisant les violences éducatives (juillet 2019) ». Paroles de juge, 28 mai 2024.

↑Kovacshazy, Cécile (dir.). Misopédie : La domination adulte dans les discours contemporains. Volume 1 : Définir. Le Hêtre, 2025.

↑Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Référentiel national de la qualité d’accueil du jeune enfant. Avril 2025.

↑Sicamois, Joëlle, interviewée par Parents. « Et si on parlait des violences éducatives ordinaires ? », 25 mai 2023.

CHAPITRE 1: L’exil de l’enfance

Une table séparée fut installée dans la salle à manger, à laquelle l’une des enfants pouvait être isolée si elle semblait plus intéressée à divertir ses sœurs qu’à manger. Ce n’était pas tout à fait par hasard qu’elle s’y retrouvait, le dos tourné à son auditoire trop réceptif.

William E. Blatz

Notre histoire débute au cours des années trente du siècle dernier, avec la naissance de cinq sœurs dans une ferme isolée de l’Ontario rural. Leur mère, une robuste Canadienne française de 24 ans, n’était pas encore arrivée au terme de sa septième grossesse quand elle fut prise de douleurs. En l’espace d’une demi-heure, elle mit au monde cinq minuscules créatures, à peine plus grandes que la paume d’une main. Prévenu en toute hâte, un médecin de campagne arriva juste à temps pour les déposer l’une après l’autre, à mesure qu’elles surgissaient, dans la corbeille à linge qu’une voisine avait garnie de serviettes chaudes. Les quintuplées furent aussitôt baptisées, tant on craignait qu’elles ne survivent pas. Sous la houlette de cet accoucheur providentiel, leur destin devait cependant dépasser l’imaginable et leur existence propre s’effacer derrière la fascination collective suscitée par le phénomène qu’elles incarnaient.

Diplômé de l’Université de Toronto, le Dr Allan R. Dafoe (1883-1943) exerçait depuis un quart de siècle auprès de cette communauté francophone profondément catholique, marquée par une forte natalité, si bien que l’obstétrique n’avait guère de secrets pour lui. Il prescrivit quelques consignes simples : maintenir les nourrissons au chaud, leur administrer au compte-goutte un mélange de lait, d’eau et de sirop de maïs, les frictionner à l’huile d’olive – et les laisser tranquilles. Rapidement érigées en curiosité nationale, les sœurs Dionne – Yvonne, Annette, Cécile, Émilie et Marie – furent entourées des soins les plus attentifs. Une couveuse fonctionnant au pétrole leur fut envoyée et le Dr Dafoe s’entoura d’une équipe d’assistantes qui prit en main la maisonnée, reléguant les parents au second plan. Au bout de deux semaines, leurs chances de survie s’étaient nettement améliorées et toutes criaient vigoureusement – un bon signe aux yeux du praticien. Convaincu que les quintuplées étaient issues d’un même ovule, il stupéfia nombre de ses collègues, et reçut de leur part des télégrammes curieux venus de tous horizons.

Sous le regard du monde

À mesure que ses filles prospéraient, le père des miraculées voyait grandir son inquiétude de ne pouvoir les nourrir, dans une campagne encore meurtrie par la Grande Dépression. Trois jours après leur naissance, il avait répondu favorablement à une proposition du directeur de l’Exposition universelle de Chicago qui lui offrait une coquette somme en échange des droits exclusifs sur les photographies des nourrissons ainsi que sur les contrats publicitaires qui en découleraient. L’annonce que les sœurs Dionne pourraient y être exhibées en personne, comme de vulgaires curiosités de foire, fit les gros titres en Amérique du Nord. Disant vouloir prévenir leur exploitation commerciale, le gouvernement de l’Ontario plaça alors les quintuplées sous la tutelle de la Couronne jusqu’à leur majorité et confia leur garde à un comité dirigé par le Dr Dafoe. Elles furent séparées de leur famille et élevées dans un complexe médical et résidentiel entouré d’une solide clôture – la Nursery Quintland – que celui-ci fit construire pour les maintenir en huis clos, sous la surveillance d’une équipe médicale et le regard du monde.

Dans un article publié par le Canadian Medical Association Journal en novembre 1937, le Dr Dafoe décrit la routine minutieusement réglée à laquelle il soumet les sœurs Dionne : un environnement hautement structuré et médicalisé, érigé en principe éducatif, où chaque détail est pensé, planifié et à l’abri de toute perturbation extérieure (Dafoe et Dafoe, 1937). Leurs journées commencent tôt, avec du jus d’orange suivi d’un petit-déjeuner, puis un temps de jeu encadré où jouets et activités visent à stimuler leur imagination. Des séances de chant et des jeux collectifs précèdent le déjeuner ; après une sieste, de nouveaux jeux en extérieur rythment l’après-midi. Le soir, elles sont baignées avant le souper servi à dix-huit heures, écoutent une courte histoire, récitent leurs prières et sont couchées tôt. Très vite, l’accent est mis sur l’apprentissage de l’autonomie. Le mobilier de la salle à manger est adapté à leur taille, et les repas deviennent de véritables leçons de bonnes manières : elles disent un bénédicité, se servent à tour de rôle, mangent en silence puis débarrassent leur table.

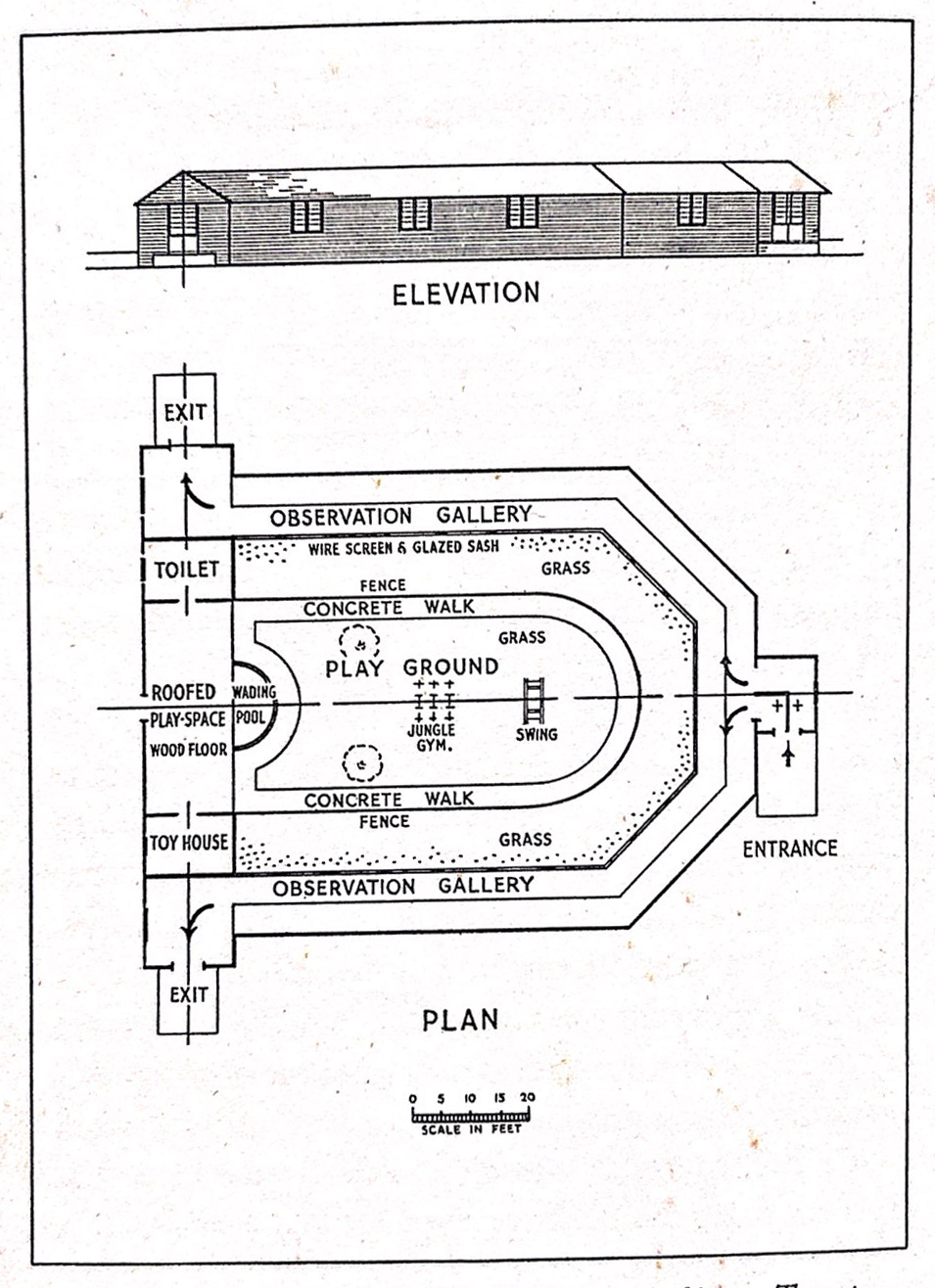

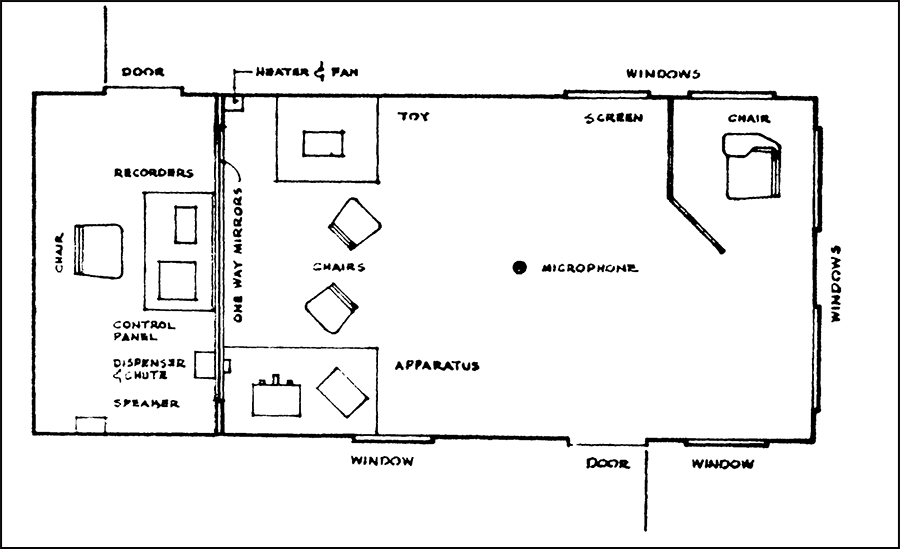

Outre l’observation scientifique et le strict encadrement pédagogique des quintuplées, le dispositif imaginé par leur autorité de tutelle comprenait un pavillon spécialement conçu pour permettre à un flot régulier d’étrangers – parfois célèbres – de les regarder jouer derrière une vitre teintée (fig. 1). Ainsi, maintenu sous étroite surveillance, leur quotidien était aussi exhibé au regard du monde, tel un joyau dans une vitrine. Organisée avec méthode par le gouvernement de l’Ontario, cette mise en scène publique soigneusement orchestrée, tout comme la marchandisation de leur image, généra des revenus largement supérieurs aux coûts engagés pour leur entretien. Quelque trois millions de visiteurs défilèrent pour les observer s’ébattre sur leur aire de jeux, faisant de la Nursery Quintland la plus grande attraction touristique du pays. Parallèlement, ce commerce rapporta jusqu’à vingt-cinq millions de dollars canadiens dans les années de forte affluence, et le capital placé sous administration légale fut évalué à cinq cents millions au bénéfice de la Province. Ironiquement, l’État avait pris la tutelle des fillettes en proclamant vouloir les protéger des racketteurs et autres promoteurs mus par l’appât du gain. Mais c’est lui-même qui orchestra leur mise en spectacle, et leur captation symbolique et économique, sous couvert d’un intérêt supérieur mêlant curiosité populaire, ambition scientifique et mainmise publique – sans qu’elles n’en retirent jamais le moindre bénéfice.

Fig. 1 : Un dispositif panoptique, le pavillon d’observation des soeurs Dionne. (Blatz, 1938)

Un laboratoire à ciel ouvert

Derrière cette façade soigneusement érigée, la réalité vécue par les sœurs Dionne fut longtemps passée sous silence. Marquées par une profonde séparation d’avec leur milieu familial et soumises à une discipline rigide, elles grandirent enfermées dans un univers défini par un contrôle implacable et la scénarisation constante de leur quotidien. Exploitées à des fins de recherches, elles furent privées d’une socialisation ordinaire, d’autant plus que le personnel soignant changeait fréquemment et avait pour consigne de leur montrer peu d’affection, au nom de principes d’hygiène et d’égalité de traitement. Placées dans un laboratoire à ciel ouvert et réduites à un matériau d’étude, elles reçurent une éducation en vase clos qui ne les préparait nullement à la vie réelle. « J’en ai voulu à tout le monde pour la manière dont nous avons été élevées, confia l’une d’elles dans une interview. À cause de cet accident, nous n’étions pas considérées comme des personnes[1]. » (Dionne, 1984) Devenue adultes, les quintuplées porteront cette expérience devant les tribunaux, dénonçant la dépossession de leur vie intime et l’instrumentalisation dont elles furent l’objet. Après des années de silence, le gouvernement de l’Ontario présenta des excuses aux trois sœurs survivantes, alors âgées de 63 ans, et un accord financier fut conclu. Survenu bien trop tard, ce dénouement judiciaire révélait l’ampleur des atteintes portées à leur humanité.

Lettre des sœurs Dionne aux parents McCaughey

En novembre 1997, à la naissance des septuplés McCaughey aux États-Unis et un an avant leur indemnisation, les sœurs Dionne survivantes adressèrent cette lettre ouverte aux nouveaux parents, publiée par le magazine Time. Ce texte est à la fois une mise en garde lucide et un témoignage d’expérience.

Cher Bobbi, chère Kenny,

Si nous sortons momentanément de l’intimité que nous avons recherchée toute notre vie d’adulte, c’est uniquement pour adresser un message à la famille McCaughey. Toutes trois, nous tenons à vous dire que nous ressentons une affinité et une tendresse naturelles pour vos enfants. Nous espérons de tout cœur qu’ils recevront davantage de respect que nous n’en avons eu. Leur destinée ne devrait en rien différer de celle des autres enfants. Les naissances multiples ne doivent pas être confondues avec un divertissement ni servir de prétexte à des opérations commerciales.

Nos vies ont été brisées par l’exploitation dont nous avons été victimes de la part du gouvernement de l’Ontario, notre province natale. Nous avons été exhibées comme une curiosité, trois fois par jour, devant des millions de touristes. Aujourd’hui encore, nous recevons des lettres venues du monde entier. À tous ceux qui ont exprimé leur soutien à la lumière des abus que nous avons subis, nous disons merci. Et à ceux qui seraient tentés d’exploiter la notoriété grandissante de ces enfants, nous lançons un avertissement : méfiez-vous !

Nous espérons sincèrement que l’examen de la manière dont nos vies ont été à jamais bouleversées par l’expérience de notre enfance servira de leçon. Si cette lettre peut infléchir le cours des événements pour ces nouveau-nés, alors peut-être que notre existence aura trouvé un sens plus élevé.

Sincèrement, Annette, Cécile et Yvonne Dionne » (Dionne, 1997)

Soucieuses de donner à leur dispositif d’isolement une légitimité morale et scientifique, les autorités provinciales s’empressèrent de le présenter comme garant du bien-être des fillettes – alors à peine âgées de deux ans – et firent appel à une figure respectée de la pédagogie moderne. Directeur de la St. George’s School for Child Study, le Dr William E. Blatz (1895-1964) était un adepte de la psychologie fonctionnaliste et avait élaboré une théorie selon laquelle l’enfant se développe de manière optimale dans un environnement stable, prévisible et parfaitement maîtrisé. Dans son établissement de Toronto, cette approche se traduisait par une observation continue de jeunes enfants strictement encadrés et par la mesure de leur degré d’adaptation au monde social. Dans un contexte d’optimisme réformiste caractéristique de l’entre-deux-guerres, il associait la formation des parents à des recherches longitudinales menées sur la durée – une approche novatrice pour l’époque. Transposée à la Nursery Quintland, cette vision transforma l’enfance des quintuplées en un programme expérimental grandeur nature, dans lequel chacune de leurs activités, interactions et réactions faisait l’objet d’un relevé minutieux et d’une interprétation scientifique. Les sœurs Dionne furent systématiquement observées dans leurs comportements, testées et évaluées à intervalles réguliers, puis comparées entre elles selon des critères standardisés. Réunies dans un ouvrage publié en 1938, The Five Sisters: A Study of the Dionne Quintuplets, ces recherches donnent un aperçu édifiant d’une époque où les enfants eux-mêmes étaient perçus, façonnés et évalués à l’aune de leur capacité à se conformer aux normes sociales – une conception qui révélait moins leur réalité que l’emprise idéologique d’une société soucieuse de les modeler à son image (Blatz, 1938).

À cette époque, la controverse sur l’influence respective de la nature et de la culture dans le développement de l’enfant est particulièrement vive dans les milieux scientifiques et pédagogiques. Encore très influentes, les théories eugénistes insistent sur la primauté de l’hérédité, tandis qu’une psychologie plus expérimentale met l’accent sur le rôle de l’environnement et des apprentissages. Dans ce contexte, les quintuplées, qui partagent un patrimoine biologique identique et grandissent dans un contexte strictement contrôlé, offrent au Dr Blatz une opportunité unique de confirmer ses théories. Dans un premier temps, il s’emploie à démontrer minutieusement qu’elles présentent des caractéristiques morphologiques strictement identiques en comparant leurs mains, leurs pieds et leurs lobes d’oreilles, ainsi que les motifs de l’iris et la forme des sourcils. Blatz relève la diligence avec laquelle les enfants coopèrent lors de la prise d’empreintes et de moulages de plâtre, pourvu que ces opérations leur soient présentées comme un jeu. Cette observation en dit long sur la docilité attendue des fillettes, mobilisées tels des objets d’étude au service d’un projet qui les dépasse entièrement et réduites à de simples variables expérimentales. Fort de cette démonstration, le scientifique conclut qu’elles partagent une hérédité commune et que, dès lors, toute différence observée dans leurs personnalités pourra être imputée à leur environnement éducatif.

Un cadre strictement organisé

À la tutelle médicale s’ajoute alors une entreprise plus subtile : sous la conduite du Dr Blatz, la Nursery Quintland devient un théâtre pédagogique où les cinq sœurs, jusque dans leurs gestes les plus élémentaires, sont façonnées pour incarner un idéal de bienséance, de self-contrôle et d’obéissance (fig. 2). Selon lui, une authentique sensibilité se développe au travers des expériences vécues par l’intermédiaire des sens, dont l’entraînement dépend à son tour de la richesse et de la variété de l’environnement. Il n’envisage donc pas la culture comme un espace d’expression individuelle, mais comme le produit d’un conditionnement méthodique. En contrôlant l’entourage sensoriel des fillettes, le scientifique entend modeler leur affectivité et, plus largement, leur disposition à se conformer aux normes esthétiques et comportementales que la société valorise. Par exemple, ses ouailles sont initiées très tôt à la marche rythmique sur des comptines populaires comme En roulant ma boule, Bonjour, belle Rosine ou J’ai des pommes à vendre, dont le tempo facilite la coordination collective. Issus du patrimoine franco-canadien, ces chants familiers, simples et répétitifs, sont détournés de leur usage traditionnel pour entraîner les fillettes à synchroniser leurs gestes sur une cadence extérieure, à segmenter leurs mouvements et à ajuster leur posture au rythme imposé. Ici, la sensibilité esthétique n’est pas envisagée comme une expression spontanée, mais comme le résultat d’un apprentissage méthodique. Derrière l’innocence apparente de ces rondes enfantines se profile une intention plus insidieuse : synchroniser les gestes, discipliner les postures et inscrire dans les corps une régularité docile.

Fig. 2 : Le théatre pédagogique de la Nursery Quintland, un cadre régit par une discipline stricte. (Wikicommons)

Une autre illustration de cet état d’esprit réside dans l’entraînement minutieux des habitudes alimentaires et de table. Le moment du repas n’est pas envisagé comme un temps de détente et de convivialité entre enfants, mais conçu comme un cadre strictement organisé où chaque mouvement – du service au débarrassage – est envisagé comme une séquence d’apprentissage. Les fillettes entrent calmement dans la pièce et s’installent sur la chaise qui leur est assignée. Un bénédicité est prononcé avant qu’elles ne soient servies tour à tour, ou qu’elles ne se servent elles-mêmes au buffet, dans un ordre déterminé. Si elles ne terminent pas le met principal, le dessert leur est refusé. Une fois le repas achevé, elles déposent assiettes et couverts sur le vaisselier puis regagnent leur place, attendant d’être excusées. Afin d’incarner le modèle à suivre et de renforcer la norme par l’exemple, une nurse partage leurs repas. Ici aussi, la répétition quotidienne transforme ces petits gestes en automatismes inculquant patience, propreté et soumission aux règles collectives – coupant court à toute manifestation de spontanéité. Lorsque les voix enfantines se font trop enjouées, le Dr Blatz leur rappelle que la salle à manger n’est pas un terrain de jeux. Il recourt alors à un dispositif appelé à faire école : isoler la fautive pour inculquer ce qu’il nomme « la discipline de la liberté » – une mesure présentée comme éducative, mais qui revêt en pratique une fonction de contrôle des comportements :

« Une table séparée fut installée dans la salle à manger, à laquelle l’une des enfants pouvait être isolée si elle semblait plus intéressée à divertir ses sœurs qu’à manger. Ce n’était pas tout à fait par hasard qu’elle s’y retrouvait, le dos tourné à son auditoire trop réceptif. » (Blatz, 1938, 110)

Dans le dispositif élaboré par le Dr Blatz, le personnel éducatif n’est pas seulement chargé de veiller au bien-être des enfants : il doit superviser chaque détail de leur vie et orchestrer méthodiquement l’ensemble de leurs activités quotidiennes. Aucune place n’est laissée à l’improvisation ni à l’intuition. Pour illustrer cette exigence, le scientifique recourt à une image éloquente, celle d’un skilled mechanic – un conducteur de locomotive chevronné, capable d’anticiper chaque mouvement de sa machine et de moduler sa conduite afin de prévenir tout incident. L’éducation reviendrait ainsi à manœuvrer une mécanique imprévisible incarnée par l’enfant, soumis aux aléas de ses impulsions juvéniles et prompt à exploiter la moindre faille de l’adulte. Dans cette logique réductionniste, toute émotion excessive, toute ignorance, négligence ou simple erreur d’appréciation de la part du pédagogue pourrait compromettre le projet éducatif. Que faire, par exemple, quand les fillettes refusent de manger ? À Quintland, au cours des premiers mois, les infirmières avaient manifesté une certaine anxiété à l’idée que celles-ci ne prennent pas de poids. Blatz insista sur la nécessité qu’elles maîtrisent leurs émotions pour éviter toute influence sur les habitudes alimentaires des enfants. « Lorsqu’un enfant n’a pas faim, expliqua-t-il, il tire un certain plaisir à observer l’appréhension de l’adulte qui le surveille. » (Blatz, 1938, 109) Comme les refus se multipliaient à la fin de leur deuxième année, il fut décidé de restreindre la quantité de liquides autorisés aux repas des enfants et d’inaugurer une salle à manger séparée – après quoi tout rentra dans l’ordre.

Une pédagogie de la conséquence

À l’adresse d’un plus large public, le Dr Blatz dénonce les adultes qui tireraient une satisfaction égoïste du pouvoir qu’ils exercent sur l’enfant et de son obéissance immédiate. Il affirme au contraire que d’une meilleure compétence et d’une compréhension accrue découleraient tout naturellement affection, sympathie et bienveillance. Cette conception place la maîtrise rationnelle des comportements au-dessus du lien affectif et relègue au second plan l’intuition et la spontanéité – celle des parents notamment – au profit d’un idéal de régulation scientifique. Il n’y aurait donc pas, selon lui, d’enfants intrinsèquement difficiles, mais des éducateurs qui, aux prises avec leurs propres difficultés d’ajustement, privilégient la répression plutôt qu’une approche raisonnée de la discipline – un concept central dans sa pensée. « Un schéma de discipline, écrit-il, peut alors être défini comme un plan selon lequel un enfant peut le mieux apprendre à s’adapter à la civilisation dans laquelle il vit. » (Blatz, 1938, 128) Mais comment aménager un tel cadre ? L’enfant est animé d’un désir fondamental d’appartenance au groupe social dans lequel il est introduit. C’est par les bénéfices qu’il en retire que cette intégration est valorisée. S’il adopte un comportement jugé inacceptable, il doit en accepter la conséquence, à savoir son exclusion temporaire. Aux yeux de Blatz, l’isolement devient ainsi l’outil disciplinaire par excellence : il repose sur l’idée que la privation du lien social constitue pour l’enfant une conséquence suffisamment forte pour susciter son adhésion aux normes qui lui sont imposées. Plus cohérente et plus efficace que le châtiment corporel, cette mesure disciplinaire pousse l’enfant à se conformer non pour éviter la douleur, mais par crainte de perdre sa place au sein de la communauté.

Alors comment ces principes se traduisent-ils concrètement dans le quotidien de la Nursery Quintland ? D’abord, par un examen méthodique des comportements jugés inacceptables. À cette fin, un tableau recensant les occurrences de non-conformité observées et les mesures disciplinaires appliquées – parmi lesquelles l’isolement – est établi, une ligne étant consacrée à chaque enfant. Annette se distingue par une habileté particulière à tester les limites sans s’exposer à un rappel à l’ordre, tandis que Marie subit des sanctions presque deux fois plus fréquentes, avec soixante-quatorze placements en isolement sur une durée non précisée (Blatz, 1937, 21 ; 1938, 141). Le Dr Blatz rapporte ainsi une scène typique : au cours d’un moment de jeu, Yvonne, censée rester dans la salle prévue à cet effet, s’enfuit en pleurant dans une autre pièce. Lorsqu’une éducatrice tente de la ramener, elle se débat et proteste, avant d’être conduite en salle d’isolement. Au bout de cinq minutes, elle consent à retourner dans la salle de jeux, ce qui lui est alors accordé. Ce suivi systématique ne laisse aucune place à la compréhension du vécu de l’enfant, mais il est présenté comme un moyen objectif de mesurer l’ajustement progressif des fillettes aux règles collectives et d’évaluer le zèle disciplinaire du personnel. Selon Blatz, une crise de colère (en anglais temper tantrum) – manifestation caractéristique de la petite enfance – constitue une occasion idéale d’apprendre le self-contrôle, à condition que l’adulte reste de marbre. L’enfant est alors censé reconnaître par lui-même le moment où ses débordements émotionnels deviennent inefficaces et qu’un contrôle est nécessaire. À l’inverse, toute réponse de l’adulte – qu’il s’agisse de céder à sa demande ou même de le punir – renforcerait son comportement en captant l’attention qu’il recherche. En réalité, en réduisant l’expérience affective de l’enfant à un simple mécanisme à maîtriser, cette approche évacue toute dimension relationnelle et subjective au profit d’une logique strictement disciplinaire.

Les sœurs Dionne à propos d’isolement et de châtiments

Au-delà du dispositif officiel, la réalité quotidienne vécue par les fillettes échappait au regard public. Dans l’intimité de la Nursery Quintland, ce pouvoir était largement exercé par les infirmières, premières responsables de la discipline. Si les principes prônaient une approche rationnelle et détachée des émotions, leur mise en pratique prenait parfois une forme coercitive, nourrie d’une conception traditionnelle de l’autorité. Ces lignes en donnent une idée saisissante :

La pire punition officielle pour l’une d’entre nous était d’être isolée de ses sœurs. La petite pièce prévue à cet effet se trouvait au bout d’un couloir, entre la grande salle de bain et l’une de nos salles de jeux. Elle contenait une chaise, une table, quelques jouets et offrait une vue assez agréable par sa seule fenêtre. C’est ce que les journalistes aimaient appeler « la prison ». Ce n’était en rien inconfortable, mais les quatre qui restaient derrière lorsque la fautive était emmenée éprouvaient toujours le sentiment de souffrir autant qu’elle. La punition de l’une était une punition pour toutes. Nous faisions tout notre possible pour éviter les ennuis dès que nous avons compris ce que signifiait ce mot.

Pour une ou deux des infirmières, l’isolement ne suffisait pas. Il fallait ajouter quelque chose pour nous faire ressentir notre faute. Certaines nuits, nous dormions dans nos berceaux avec les mains attachées aux barreaux. Au départ, cela servait à nous empêcher de prendre une mauvaise habitude que nous avions développée, comme le font beaucoup de jeunes enfants. Mais plus tard, cela ne servit plus qu’à nous punir. Un soir, Maman est arrivée tard et nous a trouvées ligotées pour la nuit. Elle a immédiatement défait les nœuds pour nous libérer, puis s’est retournée furieuse contre l’infirmière responsable. Cette découverte fortuite a probablement mis fin à ces ligotages nocturnes, mais il n’est pas possible de se rappeler précisément la séquence des événements. (Brough, 1964, 66-67)

Dans son approche fonctionnaliste, Blatz considère les émotions non comme des expressions subjectives de notre vie intérieure, mais comme des réponses comportementales susceptibles d’être contrôlées et façonnées par l’environnement, particulièrement dans l’enfance. Et curieusement, seules deux d’entre elles retiennent véritablement son attention : la colère et la peur. À ses yeux, l’éducation consiste à conditionner ces réactions affectives de manière à les rendre socialement acceptables, tout en leur reconnaissant une fonction adaptative essentielle. En effet, l’une et l’autre ont pour effet de mobiliser les ressources physiologiques nécessaires à l’action et à l’apprentissage – d’où, selon lui, la nécessité de les maîtriser et d’en modeler très tôt l’expression. En observant les sœurs Dionne dans leur quotidien, l’équipe du Dr Blatz enregistre et analyse ainsi 1434 épisodes émotionnels sur une période de six mois, dont la plupart relèvent de manifestations de colère (Blatz, 1938, 153). Dans trois cas sur quatre, ces réactions surviennent lorsque l’une des fillettes a été contrariée par une posture autoritaire ou que sa demande d’attention est restée insatisfaite. Par exemple, l’enfant a voulu jouer plus longtemps dans la baignoire, mais la période de bain fixée par le planning étant close, elle en a été retirée de force. En fonction de la situation, l’adulte peut alors recourir aux mesures disciplinaires décrites plus haut, à savoir le retrait d’attention ou son placement en salle d’isolement.

Animé d’une foi quasi dogmatique dans la supériorité de son protocole, Blatz célèbre alors la victoire de la raison éducative qui nie toute légitimité à l’expérience subjective de l’enfant, comme en témoigne encore cet extrait :

« La colère est sublimée en enthousiasme, la peur en discernement. Depuis plus de quatre ans, ces cinq enfants grandissent dans un contexte social des plus inhabituels, en partie en raison de leur condition de sœurs multiples et en partie en raison des exigences liées à leur position sociale en tant que phénomènes mondiaux. Il est réjouissant de constater que leur vie émotionnelle n’a pas été stérilisée : reposant sur une base solide de self-contrôle, leur vie émotionnelle ultérieure ne sera inhibée que dans la direction de réponses infantiles, et pourra être élargie et enrichie par l’exercice d’un enthousiasme mature et d’une appréciation esthétique. » (Blatz, 1938, 164-165)

L’isolement comme alternative disciplinaire

Pour comprendre la portée des recherches menées à Quintland et leur intérêt dans le débat actuel sur l’isolement de l’enfant à des fins éducatives, il importe de les replacer dans le contexte pédagogique et scientifique de l’époque. Le Dr William E. Blatz s’impose alors comme une figure pionnière de la pédagogie moderne en s’opposant aux punitions corporelles, largement répandues dans les familles comme dans les institutions. À partir de 1925, il prend la direction à Toronto de la St. George’s School for Child Study (fig. 3), un établissement consacré à l’étude scientifique de l’enfant, fondé sur une conviction réformatrice forte : la condition humaine peut être améliorée par une meilleure compréhension de l’enfance et de son développement (Volpe, 2013). Inspiré par la psychologie fonctionnaliste, Blatz contribue à déplacer l’attention portée jusque-là aux déterminismes biologiques vers l’influence de l’environnement éducatif. L’établissement d’une relation optimale entre l’enfant et son milieu physique et social devient alors le concept central de son travail, préfigurant sa future « théorie de la sécurité ». Ce dispositif novateur articule observation scientifique et diffusion de pratiques éducatives dites modernes auprès des familles, dans un contexte où la foi dans le progrès et la science éducative est particulièrement vive.

Fig. 3 : Les enfants de la St George’s School for Child Study de Toronto, vers 1925. (© Institue of Child Study)

Dans un ouvrage publié en 1930, The Management of Young Children, Blatz défend l’idée que la discipline ne prend son sens que si elle prépare l’enfant à exercer une plus grande liberté (Blatz et Bott, 1930). Pour lui, il s’agit moins de restreindre que de façonner les réactions qui permettront une meilleure adaptation aux exigences de la vie sociale. Plutôt que sur la stricte obéissance, une autorité véritablement efficace s’appuie sur la capacité de l’adulte à instaurer une routine quotidienne dans un cadre d’habitudes positives. Sa critique de la punition – corporelle en particulier – est sans appel : elle humilie l’enfant, sape son respect pour l’adulte et nourrit le ressentiment. De plus, appliquée de façon arbitraire et soumise aux fluctuations émotionnelles de l’adulte, elle est incompatible avec une discipline cohérente. C’est dans The Management of Young Children que Blatz théorise la mise à l’écart comme une alternative raisonnée à la punition. L’application systématique de cette méthode aux sœurs Dionne en révélera pourtant la dimension disciplinaire, et marquera profondément leur expérience. Le scientifique en expose ici le principe avec une assurance illustrant bien sa conception rationnelle de l’éducation :

« Si l’enfant manifeste une résistance active, même face aux méthodes les plus éclairées, la forme de contrainte qui semble la plus efficace avec un minimum d’effets indésirables consiste à le prendre physiquement et à le mettre à l’écart jusqu’à ce que son comportement devienne plus conciliant. Cette pratique, suivie de manière constante à l’école maternelle, échoue rarement. Elle est alors renforcée par la sanction que représente l’éloignement du groupe, ce qui peut être une motivation moins contraignante à la maison. » (Blatz et Bott, 1930, 212)

Jusque dans les années 1950, le Dr Blatz jouit d’une influence considérable auprès du public canadien en matière d’éducation des enfants, bien que ses idées suscitent aussi de vives résistances. Ses conseils, largement relayés dans les médias et les milieux pédagogiques, contribuent à diffuser ses principes – notamment son recours à l’isolement. Les premiers cas documentés montrent que cette approche, encore peu théorisée, s’appuie alors sur des pratiques rudimentaires. Il recommande par exemple à une mère d’enfermer son fils récalcitrant dans une pièce non chauffée en plein mois de janvier, simplement entouré de quelques jouets et vêtu de ses habits d’extérieur. Dans un autre cas, un enfant de cinq ans est puni de trois jours d’isolement pour avoir fugué afin d’aller jouer sur la plage – l’idée étant que l’attachement à son groupe d’amis le dissuadera de recommencer (Prochner et Hwang, 2008, 520). C’est surtout avec leur application méthodique aux sœurs Dionne, dans le cadre quasi carcéral de la Nursery Quintland, que Blatz va véritablement formaliser ses procédures d’isolement – allant jusqu’à prétendre que les fillettes contrôlaient elles-mêmes la situation, choisissant par leur comportement d’être placée en isolement, tout comme la durée de leur confinement.

Une longue tradition punitive

Historiquement, les sociétés humaines ont eu recours à un éventail relativement restreint de châtiments pour contrôler les comportements jugés déviants : sanctions économiques, sanctions incapacitantes – comme l’emprisonnement ou l’exil – et punitions corporelles. En tant que sanction morale imposée par un groupe social, l’isolement s’observe dans toutes les cultures et à toutes les époques. Qu’elle prenne la forme de moqueries, d’une exclusion ou d’une honte publique, toute mise à l’écart revêt une forte valeur symbolique, capable de renforcer la solidarité communautaire autant que les rapports de pouvoir. Une mesure d’isolement infligée à des fins éducatives correspond d’ailleurs à la définition de la sanction proposée par l’anthropologue Alfred R. Radcliffe-Brown (1881-1955) dans l’Encyclopædia of the Social Sciences (1934) : une réaction sociale visant à amener l’individu à réguler sa conduite en fonction des usages de la communauté à laquelle il appartient (Radcliffe-Brown, 1934, 531). À la même époque, le psychologue Jean Piaget (1896-1980) souligne que l’exclusion du groupe social constitue la plus sévère des punitions par réciprocité, qui mettent l’accent sur les conséquences de la faute pour autrui et sur la rupture du contrat social régissant les règles de la vie collective (Piaget, 1932, 132-136).

Quoi que ses promoteurs historiques aient pu en dire, la plupart des enfants supportent mal l’isolement forcé – ce qui en constitue, sans équivoque, l’un des effets recherchés. Cette forme d’exclusion rituelle leur rappelle que le lien avec l’adulte peut être unilatéralement suspendu, suscitant souvent de vives réactions émotionnelles. L’impact psychologique est parfois accru par la contrainte physique exercée pour empêcher toute fuite. Peu à peu s’est imposée l’idée de commencer par une forme d’isolement minimale, parfois très tôt dans l’enfance, puis d’accroître la coercition en cas de résistance, inscrivant ainsi cette pratique dans une longue tradition punitive où l’exclusion et la contrainte participent d’un véritable dispositif disciplinaire destiné à modeler les comportements, autant qu’à affirmer une hiérarchie d’autorité.

Rappelons que l’isolement occupe encore une place importante dans de nombreuses doctrines théologiques, au nom desquelles les pénitents font actes de contrition pour obtenir l’absolution de leurs péchés. Un principe similaire s’applique à l’isolement cellulaire, qui fut au centre des réformes pénitentiaires du XIXe siècle, et dont la prétention humanitaire ne fit que rendre la coercition plus insidieuse. Dans ses travaux sur la prison, les asiles et les institutions modernes, le philosophe Michel Foucault (1926-1984) a largement montré que l’isolement – à la fois pénalité et modalité de dressage – constitue une technique disciplinaire et un instrument de pouvoir (Foucault, 1961 ; 1975). Certes, la vitrine expérimentale imaginée par le Dr Blatz à la Nursery Quintland reste sans commune mesure avec les ingénieries de contrôle mises en place dans ces établissements, pas plus qu’elle ne relève de la logique prescriptive d’un Jacob Abbott (1803-1879), dont le catéchisme éducatif exprimait un protestantisme puritain typique de la Nouvelle-Angleterre. Dans Gentle Measures in the Management and Training of the Young (1871), celui-ci décrit ainsi le sort réservé aux enfants qui résistent à l’isolement :

« La prison devra peut-être, le cas échéant, devenir quelque peu plus réelle, la durée de l’emprisonnement un peu plus longue, et il peut se présenter des cas d’insubordination si manifestes qu’il faille y conduire le fautif de force, en raison de son refus d’y aller de son plein gré, et peut-être le retenir sur place, voire l’y attacher. » (Abbott, 1871, [1904], 39)

Pourtant, sous l’habillage scientifique des recherches ultérieures, une même idée persiste : perçu comme un être à corriger, l’enfant doit se soumettre à une logique adultiste qui prétend savoir mieux que lui ce qui est bon pour lui – faisant fi de ses ressentis. Au nom d’une pédagogie moderne repensée, la mesure de mise à l’écart – bientôt rebaptisée time-out – va connaître un succès inédit et s’imposer durablement au cœur des familles et des institutions du monde occidental. Largement appuyée sur l’expérimentation animale et l’étude du conditionnement, les sciences du comportement vont lui conférer une légitimité nouvelle, contribuant à transformer une pratique disciplinaire en un outil éducatif de référence. C’est à cette entreprise et à ses principaux acteurs que les prochains chapitres seront consacrés.

Résumé : Ce chapitre examine la mise en place de mesures d’isolement dans le dispositif éducatif strict de la Nursery Quintland, un univers quasi carcéral conçu pour encadrer la vie des quintuplées Dionne, de renommée mondiale. Inspiré par une approche fonctionnaliste, le Dr Blatz considère que l’enfant doit développer une autonomie construite autour de son adaptation aux exigences de la société. Dans cette perspective, la discipline telle qu’il l’entend occupe une place centrale et vise à inculquer les habitudes les plus appropriées à la vie quotidienne. Le recours routinier à la mise à l’écart de l’enfant dès ses premières années de vie est ainsi présenté comme une mesure éducative rationnelle, fondée sur le principe de conséquence, censée induire un ajustement comportemental sans recours aux châtiments corporels. S’inscrivant dans une continuité historique, l’isolement fonctionne cependant comme une technique disciplinaire visant la conformité, tout en réaffirmant la primauté d’une logique adultiste.

Note :

[1] Sauf mention contraire, toutes les citations issues de textes en anglais ont été traduites par l’auteur.

Bibliographie :

↑Abbott, Jacob. Gentle Measures in the Management and Training of the Young. New York, Harper & Brothers, 1871. Rééd. Toronto, The Musson Book Company, 1904.

↑Blatz, William E., et Helen M. Bott. The Management of Young Children. New York, William Morrow & Co, 1930.

↑Blatz, William E. “The Development of Self-Discipline in the Dionne Quintuplets”, dans Collected Studies on the Dionne Quintuplets, par William E. Blatz et coll. Toronto, University of Toronto Press, October 1937.

↑Blatz, William E. The Five Sisters: A Study of the Dionne Quintuplets. New York, William Morrow & Co, 1938.

↑Brough, James. We Were Five: The Dionne Quintuplets’ Story. New York, G. P. Putnam’s Sons, 1964.

↑Dafoe, Allan R., et William A. Dafoe. “The Physical Welfare of the Dionne Quintuplets”. Canadian Medical Association Journal 37 (5) (November 1937) : 415-423.

↑Dionne, Cécile. Interview, 1984. Citée par Friedman, Jordan. “The Dionne Quintuplets Captivated the World During the Great Depression. But Their Fame Came at a Cost”, Smithsonian Magazine, October 2, 2025.

↑Dionne, Cécile, Annette Dionne et Yvonne Dionne. “Advice from the Dionne Quintuplets”, Time, December 1, 1997.

↑Foucault, Michel. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris, Plon, 1961.

↑Foucault, Michel. Surveiller et punir : Naissance de la prison. Paris, Gallimard, 1975.

↑Piaget, Jean. Le jugement moral chez l’enfant. Paris, Presses Universitaires de France, 1932.

↑Radcliffe-Brown, Alfred R. “Sanction”, dans Encyclopædia of the Social Sciences, vol. 13, New York, Macmillan, 1934, p. 531.

↑Prochner, Larry, et Yeonwook Hwang.“‘Cry and You Cry Alone’: Timeout in Early Childhood Settings.” Childhood: A Global Journal of Child Research 15 (4) (2008): 517–534.

↑Volpe, Richard. Brief History of the Dr. Eric Jackman Institute of Child Study, University of Toronto. Toronto, OISE/University of Toronto, 2013 (révision de Volpe, 2006).

CHAPITRE 2: Les laboratoires de l’obéissance

Nous n’avons jamais été embrassés ni pris dans les bras comme des enfants ; nous ne connaissions aucune forme de proximité émotionnelle. C’était absolument tabou dans la maison. Quand j’allais me coucher le soir, je me souviens de lui serrer la main et non de l’embrasser.

James B. Watson, fils du béhavioriste John B. Watson

Lorsque William E. Blatz entreprend d’élever les sœurs Dionne sur le site de la Nursery Quintland, il s’inspire ouvertement des recherches de John B. Watson (1878-1958), fondateur du béhaviorisme, dont la thèse a été publiée vingt ans plus tôt (Blatz, 1938, 144-145). Pour ce dernier, les émotions de l’enfant sont simples, observables, et peuvent être étudiées comme n’importe quel autre comportement. Watson s’oppose alors à une conception encore en vogue – celle d’une vie émotionnelle spontanée et quasi animale – pour lui substituer une approche rationnelle fondée sur le conditionnement. Soumis dans son enfance à une stricte éducation religieuse, il développe très tôt une aversion profonde pour toute autorité spirituelle et s’oriente vers une psychologie qui ne relèverait ni de la foi ni du mystère. Avant lui, le physiologiste soviétique Ivan Pavlov (1849-1936) a déjà montré qu’un chien peut apprendre à associer un signal neutre à une stimulation biologique, de sorte que le son d’une cloche annonçant sa nourriture suffit à le faire saliver. Mais Watson entend aller plus loin et prouver que les émotions elles-mêmes peuvent être conditionnées selon les mêmes lois. Il entreprend de concevoir un modèle de l’humain fondé sur l’idée que la vie intérieure se réduit à un ensemble de réflexes appris : cet axiome sera désormais au cœur du développement des sciences comportementales.

C’est dans cette perspective qu’au début des années 1920, dans un laboratoire de l’université Johns Hopkins (Maryland), Watson conduit avec son assistante – et future femme – Rosalie Rayner, l’expérience aujourd’hui controversée dite du « petit Albert ». Leur sujet est un nourrisson de onze mois, choisi pour sa santé et sa placidité. D’abord curieux et calme, l’enfant manifeste un intérêt tranquille pour les objets qu’on lui présente : un rat blanc, un lapin, un masque de Père Noël. Mais Watson veut démontrer que la peur, loin d’être innée, peut être fabriquée. Chaque fois que le rat s’approche, il fait retentir un bruit métallique violent derrière la tête du bébé. En quelques répétitions, Albert sursaute, pleure et détourne le regard. Bientôt, la simple apparition du rat suffit à déclencher une panique qui se généralise à tout objet blanc et duveteux – et cela de manière persistante au fil des mois (Watson et Rayner, 1920). Le scientifique croit avoir prouvé qu’en tant que comportement acquis, l’émotion humaine peut être conditionnée comme la salivation d’un chien de Pavlov. Dans un ouvrage ultérieur, Psychological Care of Infant and Child (1928), il précise cette conviction par une métaphore :

« Il est particulièrement aisé de modeler la vie émotionnelle à cet âge tendre. Je pourrais faire cette simple comparaison : le forgeron prend la masse de métal chauffé, la place sur l’enclume et commence à la former en fonction de ses ébauches. Parfois, il utilise un marteau lourd, parfois un outil plus léger ; parfois il frappe un grand coup dans la masse malléable, parfois il ne fait que l’effleurer. De la même manière, nous commençons dès la naissance à modeler la vie émotionnelle de nos enfants. » (Watson, 1928, 30)

Une ingénierie sociale du conditionnement

Peu avant Watson, un autre chercheur s’est attaché à explorer les mécanismes de l’apprentissage à travers ses expériences menées notamment sur des chats enfermés dans ses Puzzle Boxes : le psychologue Edward L. Thorndike (1874-1949). Précurseur du conditionnement par le renforcement, il observe que les comportements suivis d’une satisfaction tendent à se reproduire, tandis que ceux qui entraînent une gêne disparaissent. Pour Thorndike, l’apprentissage demeure un processus vivant, traversé par le plaisir, la frustration et la recherche d’efficacité – sa fameuse Law of Effect (Thorndike, 1911, 244-245). Watson, au contraire, entend purger ce processus de tout ce qui échappe à la mesure et récuse l’idée même d’un vécu subjectif. Là où Thorndike étudie comment un organisme apprend par l’expérience, Watson avance qu’il ne développe rien par lui-même et reste toujours conditionné par une instance extérieure. Ce tournant marque aussi une rupture philosophique : la psychologie de Watson ne cherche plus à comprendre le comportement, mais à le produire. D’une science d’observation, elle devient un instrument de contrôle préfigurant le paradigme radical de ses successeurs – en d’autres termes, une ingénierie sociale du conditionnement.

Fig. 1 : Construction progressive du béhaviorisme moderne, depuis le conditionnement classique de Pavlov jusqu’au conditionnement opérant de Skinner, en passant par Thorndike et Watson. (Infographie générée par ChatGPT d’OpenAI.)

Cette logique de maîtrise ne s’arrête pas aux laboratoires : Watson veut l’appliquer à la vie domestique. Il transpose les principes du conditionnement à l’éducation des nourrissons dans laquelle l’observation, la mesure et le contrôle remplacent toute spontanéité affective. Le retrait d’attention devient alors une technique à part entière : une manière de prévenir l’attachement, de contenir les débordements émotionnels, d’imposer la régulation par la froideur. Pour Watson, l’amour maternel n’est pas un besoin vital, c’est un « dangereux instrument » susceptible d’infliger au bébé des blessures inguérissables. Il recommande donc de traiter les enfants « comme s’ils étaient de jeunes adultes » :

« Habillez-les, baignez-les avec soin et retenue. Que votre comportement soit toujours neutre et aimablement ferme. Ne les prenez jamais dans vos bras, ne les embrassez pas et ne les laissez pas s’asseoir sur vos genoux. S’il le faut, embrassez-les sur le front lorsqu’ils disent bonne nuit. Serrez-leur la main le matin. Donnez-leur une petite tape sur la tête s’ils ont fait un travail vraiment extraordinaire dans une tâche difficile. » (Watson, 1928, 73)

Sous couvert de rigueur scientifique, Watson érige ici une véritable doctrine du détachement émotionnel qu’il appliquera scrupuleusement au sein de sa propre famille. Sa liaison avec sa jeune assistante Rosalie Rayner – vivement condamnée à l’époque – marque le début d’une expérimentation domestique assumée. Le couple aura deux fils élevés selon les principes béhavioristes du père : éduqués sans tenir compte de leurs besoins émotionnels, ils ne sont ni embrassés ni cajolés, afin d’éviter un attachement jugé nuisible à leur indépendance. Envoyés très tôt en camps de vacances et clubs de week-ends, ils sont encouragés à n’avoir pour ressource que leur propre compagnie (Moore, 2017). Leur mère consigne méthodiquement ses observations quotidiennes, signe d’une attention quasi scientifique, mais s’abstient elle aussi de nourrir le lien affectif. Dans le premier article qu’elle publie en son nom, Rosalie Rayner-Watson (1898-1935) avoue pourtant souhaiter secrètement que ses fils deviennent des hommes sensibles et « aient une larme pour la poésie et le drame de la vie » (Watson, 1930). Mais en pratique, elle s’écarte peu des préceptes de son mentor – comme en témoignera leur second fils, James B. Watson, dans un long entretien accordé en 1987. Il y décrit une enfance sans affection, gouvernée par la discipline et ponctuée de pensionnats successifs, avant de conclure : « Je crois sincèrement que les principes que mon père défendait en tant que béhavioriste ont érodé à la fois la capacité de [mon frère] Bill et la mienne à gérer nos émotions et cela a eu tendance à miner notre estime de soi plus tard dans la vie, contribuant en fin de compte à la mort de Bill et à ma propre crise. » (Hannush, 1987) En effet, les deux frères ont manifesté des troubles du comportement à l’adolescence et ont été traités pour dépression. Quatre ans après la mort de leur père, en 1962, l’aîné a mis fin à ses jours.

L’expérience intime du béhaviorisme

Au fil d’un long entretien accordé en 1987 au psychologue Mufid J. Hannush, James B. Watson revient sur une enfance façonnée par les principes éducatifs défendus par son père, John B. Watson. Son récit montre comment ces règles prenaient forme dans la vie quotidienne. Cette vignette en restitue les éléments les plus significatifs.

« À bien des égards, j’admirais profondément mon père comme individu et comme personnalité. Il avait beaucoup d’humour. Il était brillant […]. Mais il était aussi l’exact opposé : peu réactif émotionnellement, affectivement fermé, incapable d’exprimer et de gérer ses propres sentiments, et déterminé — sans vraiment le vouloir — à priver, je crois, mon frère et moi de tout socle affectif.

« Il croyait profondément que toute expression de tendresse ou d’affection aurait un effet néfaste sur nous. Il était extrêmement rigide dans l’application de ses principes fondamentaux en tant que béhavioriste. Nous n’avons jamais été embrassés ni pris dans les bras comme des enfants ; nous ne connaissions aucune forme de proximité émotionnelle. C’était absolument tabou dans la maison. Quand j’allais me coucher le soir, je me souviens de lui serrer la main et non de l’embrasser. Je ne me suis jamais glissé, ni mon frère Billy, dans leurs bras physiquement, car nous savions que c’était interdit.

« Je crois que mon père était profondément préoccupé par l’homosexualité, et que cela influençait sa manière de percevoir les interactions entre mères et enfants. Il pensait aussi que toute activité démonstrative de tendresse de la part de ma mère envers ses enfants risquait de favoriser un comportement incestueux. Je suis enclin à penser qu’il était profondément erroné sur ce point. Il avait un grand mépris pour les démonstrations d’affection — ce qui était central dans sa théorie de l’éducation des enfants.

« Par exemple, il était farouchement opposé à l’allaitement des nourrissons et n’avait aucune tolérance pour l’allaitement dès lors que l’enfant était en âge de tenir une tasse. Mais je pense que cette opposition tenait davantage à son estime élevée pour cette partie de l’anatomie féminine qu’aux effets de l’allaitement sur l’enfant. Bien sûr, ces attitudes étaient également liées à son manque d’intérêt pour les besoins humains essentiels, notamment ce qu’un psychologue appellerait aujourd’hui la gratification orale.

« Papa adhérait à l’éthique protestante du travail, et il avait très peu de tolérance pour quiconque ne travaillait pas suffisamment dur. Je ne pense pas qu’il ne m’ait jamais considéré comme paresseux, mais j’avais un sérieux problème : j’éprouvais un immense besoin, enfant, de lui plaire dans l’espoir d’obtenir de l’affection. Une façon d’y parvenir était de travailler dur à l’école et physiquement à la ferme, ce que je faisais.

« Au cœur de la philosophie de Papa se trouvait l’indépendance, particulièrement dans les relations familiales. Il nous a clairement montré, à mon frère et à moi, qu’il n’y avait aucune place chez nous pour la dépendance au-delà du soin normal et de la nourriture. Presque tout ce qu’il faisait, ainsi que l’ensemble de son éducation, semblait s’appuyer sur la nécessité d’un développement indépendant. Il croyait probablement qu’un psychisme sain devait s’enraciner dans l’indépendance et la non-implication émotionnelle. » (Hannush, 1987)

Rupture du lien mère-enfant

Si cette approche pédagogique nous paraît déroutante aujourd’hui, gardons en tête qu’elle ne choque pas son époque : Psychological Care of Infant and Child s’est vendu à des dizaines de milliers d’exemplaires et a servi de référence éducative à une génération de parents d’avant-guerre (Bigelow, 2001). Dans de nombreux articles destinés au grand public, Watson recommande explicitement de limiter les contacts affectifs et contribue à légitimer l’idée qu’on peut modeler l’enfant en le privant systématiquement de ses besoins relationnels les plus élémentaires – un puissant levier de domination adulte que ses successeurs théoriseront bientôt. Car cette logique ne disparaît pas avec lui : elle sera prolongée, voire radicalisée par les comportementalistes d’après-guerre, qui feront du contrôle de l’environnement relationnel l’axe central de leurs propositions éducatives. À titre d’exemple, les méthodes contemporaines d’extinction des pleurs du nourrisson, popularisées sous le nom de crying-out, s’inscrivent dans cette filiation et reposent sur la conviction que le bébé doit apprendre à réguler ses émotions sans soutien. Si Watson leur a donné une légitimité psychologique, la technique s’est structurée comme procédure d’entraînement au sommeil quelque cinquante ans plus tard, avec la publication du livre de Richard Ferber, Solve Your Child’s Sleep Problems (1985) qui connaît un succès immédiat. Sa méthode d’extinction progressive – rapidement popularisée sous le nom de Ferberization – s’impose alors durablement dans les manuels de puériculture et influence toujours les pratiques parentales.

Or, que nous dit la recherche aujourd’hui ? Une étude devenue emblématique, menée par Wendy Middlemiss et ses collègues de l’université du Nord Texas, éclaire de façon saisissante ce qui se joue dans l’approche par extinction des pleurs (Middlemiss, 2012). Son équipe a observé vingt-cinq dyades mères-bébé participant à un programme d’entraînement au sommeil de cinq jours, proposé en résidentiel. La journée, les interactions restaient chaleureuses, mais le soir venu, les nourrissons âgés de 4 à 10 mois étaient couchés sans leur mère et placés en situation d’extinction progressive de leurs pleurs. Au fil des jours, le fait que les bébés cessent effectivement de protester était interprété comme un signe d’apprentissage : l’enfant aurait compris que pleurer ne sert à rien. Pour vérifier ce qu’il en était réellement, les chercheurs ont mesuré le taux de cortisol – l’hormone du stress – dans la salive des mères et des enfants au moment du coucher, puis après l’endormissement. Le premier soir, les niveaux étaient étroitement corrélés : lorsque les nourrissons pleuraient, les mères étaient en alerte et leurs organismes réagissaient de concert. Cette synchronicité physiologique est l’un des marqueurs les plus puissants du lien d’attachement.

Mais le troisième soir, un phénomène frappant apparut : si les bébés ne pleuraient plus, leurs taux de cortisol demeuraient élevés, témoignant d’un état de stress inchangé. Rassurées par ce calme trompeur, les mères voyaient au contraire leurs propres taux de cortisol diminuer. En d’autres termes, la synchronicité naturelle entre elles et leurs bébés – ce couplage intime qui reflète la qualité du lien – s’était rompue. L’apparente tranquilité des nourrissons ne traduisait donc pas un apaisement, mais une dissociation. Pour Middlemiss, ce phénomène montre bien que les enfants n’apprennent pas à gérer leur stress, seulement à ne plus l’exprimer en l’absence de réponse maternelle. Les auteurs invitent alors à repenser les effets développementaux de telles pratiques, qui perturbent la régulation émotionnelle conjointe de la mère et de son bébé – un processus essentiel à la formation d’un attachement sécurisant.

Biais parentaux et héritages culturels

Mais alors que répondre aux défenseurs de l’extinction des pleurs par l’isolement du nourrisson qui affirment, en se fondant sur d’autres études, que les bébés dorment mieux et sont plus équilibrés ? (Mindell, 2006) Eh bien, que ces recherches ne se fient qu’aux déclarations des parents – un défaut méthodologique majeur. Jusqu’à récemment, en effet, elles n’incluaient aucune mesure objective du sommeil, comme des données actigraphiques enregistrant les mouvements du corps ou l’activité motrice. L’une des premières à le faire fut conduite par Wendy Hall de l’université de la Colombie-Britannique (Canada), fervente partisane de l’extinction des pleurs dès six mois (Hall, 2015). Comme attendu, les rapports parentaux confirmaient l’efficacité de l’isolement, faisant état d’une diminution des réveils nocturnes et d’un meilleur sommeil. Mais les données actigraphiques objectives remirent cette présomption en cause. En évaluant le nombre de réveils nocturnes, les épisodes prolongés d’éveil et la période de sommeil la plus longue dans les deux groupes – les bébés soumis au protocole d’extinction et le groupe témoin –, les chercheurs durent constater qu’aucune différence significative n’apparaissait. Ils en conclurent que « les interventions comportementales [à savoir la formation à l’extinction des pleurs par l’isolement] ont pour but d’aider les nourrissons à s’autoréguler plutôt que de prévenir les réveils nocturnes » – justifiant leurs présupposés par une pirouette interprétative (Hall, 2015, 8).

Ces résultats peu probants ont conduit d’autres chercheurs à tester l’efficacité d’une approche plus sensible aux signes de détresse du nourrisson. Outre la qualité du sommeil des bébés, une étude pilote récente menée par Sarah Blunden de l’Appleton Institute (Australie) évalua le stress et la symptomatologie dépressive des mères auprès d’une trentaine de dyades mère/nourrisson (Blunden, 2022). Ses auteurs constatèrent que les mères qui répondaient aux pleurs de leur bébé étaient moins stressées et présentaient moins de symptômes dépressifs que celles appliquant les protocoles d’extinction. Malgré la petite taille de l’échantillon, ils en conclurent que cette approche réactive favorisait la santé relationnelle et mentale des mères. Peut-être en lien avec cela, leurs nourrissons se réveillaient également moins souvent la nuit.

Sans épuiser le sujet, une dernière étude allemande mérite d’être mentionnée. Conduite par Monique Maute et Sonja Perren de l’université de Konstanz (Allemagne) sur un échantillon de 586 familles, elle visait à déterminer dans quelle mesure l’habitude d’ignorer les pleurs au coucher avait une origine culturelle. Aux États-Unis, deux tiers des best-sellers sur le sommeil recommandent diverses formes de crying-out inspirées de Richard Ferber, tandis qu’un tiers seulement défendent le co-sleeping préconisé notamment par William Sears, dont le best-seller The Baby Sleep Book (2005) défend une parentalité centrée sur l’attachement (Ramos, 2006). En comparaison, les Japonais se disent peu préoccupés par les insomnies de leurs petits, et dans de nombreuses régions où les enfants dorment avec leurs parents, les troubles du sommeil sont presque inexistants. L’étude de Maute et Perren souligna que ces troubles comportementaux sont apparus progressivement comme un problème typique du monde occidental industrialisé, enraciné dans l’histoire de nos pratiques éducatives. Le recours à l’extinction des pleurs apparaît ainsi fortement corrélé à l’héritage de croyances des parents (Maute et Perren, 2018).

Une logique adultiste