Revue PEPS

« Fake news » ou l’emprise du mensonge parental

Résumé : Disparu il y a soixante-dix ans, George Orwell n’aurait pas désavoué le déluge de « fausses nouvelles » qui submerge nos réseaux sociaux. Son roman le plus célébré, 1984, dépeint un univers totalitaire qui semble préfigurer le destin de nos sociétés ultra connectées. C’est pourtant son propre vécu d’enfant offensé qui lui inspira des concepts aussi expressifs que le novlangue ou la double pensée avec lesquels il tenta de cerner les manipulations dont il fut la victime.

Le 20 janvier 2017, Donald Trump avait souhaité voir plus de monde réuni autour de lui pour sa prestation de serment. Son attaché de presse décrivit donc « la plus grande foule jamais rassemblée pour une investiture » et les photographies officielles furent retouchées afin de satisfaire ses exigences[1]. La nouvelle administration inaugurait ainsi une longue liste de déclarations mensongère et trompeuses destinées à manipuler l’opinion – des « faits alternatifs » martelés plus de dix-mille fois par Trump en deux ans et demi de présidence, d’après le Washington Post[2].

Parallèlement, les ventes américaines de la fiction de George Orwell, 1984, explosèrent et son adaptation théâtrale, jouée à Broadway, provoqua nausées, malaises et même rixes dans le public. Ce roman, souvent perçu comme une œuvre d’anticipation, décrit une société liberticide dans laquelle, justement, le pouvoir contrôle l’information au point de véhiculer une réalité totalement erronée. Pour de nombreux Américains épouvantés par les dérives de leur système politique, la réalité semblait rejoindre la fiction[3].

Un insondable désarroi

Un précédent article s’est penché sur l’origine dans l’enfance de la fascination de Donald Trump pour le pouvoir et le mensonge[4]. Mais qu’en est-il de l’auteur de 1984 ? Peut-on trouver dans son histoire le sens de sa dénonciation des totalitarismes ? Les deux hommes ont en commun d’avoir subi une éducation particulièrement rigoureuse et humiliante, mais à la différence de Trump, George Orwell a conservé sa vie durant le sentiment d’avoir été meurtri par la duplicité de ses parents et de ses maîtres.

Né aux Indes en 1903, le jeune Orwell – de son vrai nom Eric Arthur Blair – fut envoyé à huit ans à la Preparatory School de St-Cyprien pour y subir la formation nécessaire à son entrée au prestigieux Eton College, l’un des sanctuaires de la flagellomanie anglaise. Ces écoles étaient réputées pour leur sévérité et l’usage rituel que l’autorité y faisait de la verge. Dans un texte autobiographique qui ne fut publié qu’après sa mort, Tels, tels étaient nos plaisirs, Orwell raconte ce qu’il ressentit après l’une de ces bastonnades, que le directeur lui infligea pour avoir fait pipi au lit, peu après son admission à l’internat. Les mots de l’écrivain traduisent avec acuité l’insondable désarroi que vit l’enfant dans une telle situation :

« La peur et la honte semblaient m’avoir anesthésié. Je pleurais en partie parce que je sentais que c’était ce que l’on attendait de moi, en partie par repentir véritable, mais aussi parce que j’étais la proie de ce chagrin propre à l’enfance, si profond qu’il n’est pas facile à décrire : un sentiment de solitude et d’abandon sans remède, l’impression d’être prisonnier d’un monde non seulement hostile, mais où le bien et de mal étaient régis par des règles auxquelles il m’était en fait impossible de me conformer[5]. »

Des mensonges éhontés

Assailli par ses éducateurs, l’enfant est paralysé par la terreur que suscite le viol de son intégrité. L’auteur décrit précisément le conflit intérieur auquel il est alors confronté. Bien que conscient de ne pouvoir satisfaire aux exigences des adultes, il ne les remet pas en cause et se force à intérioriser la conviction d’avoir commis une faute. Il tente alors d’assimiler des règles arbitraires et souvent incohérentes au détriment de sa faculté naturelle à distinguer le vrai du faux. Orwell écrit encore : « Ce sentiment de culpabilité est resté enfoui dans ma mémoire, sans que j’en aie conscience, pendant vingt ou trente ans[6]. »

Bientôt, un seul regard suffit pour raviver l’empreinte du traumatisme. Les allusions les plus pernicieuses et les mensonges les plus éhontés fournissent autant de prétextes pour convaincre l’enfant de sa paresse ou de son ingratitude. Mais dans l’esprit de celui-ci, les exigences des adultes butent fatalement contre son impuissance à correspondre à ce qu’il faudrait être ou faire à leurs yeux. La sensibilité intérieure de l’enfant, qui lui permet de s’orienter naturellement dans la vie, se déforme alors sous l’effet des messages contradictoires. Accablé par le poids de sa culpabilité supposée, il perd le sens inné de son propre jugement et succombe à une condamnation sans appel (fig. 1).

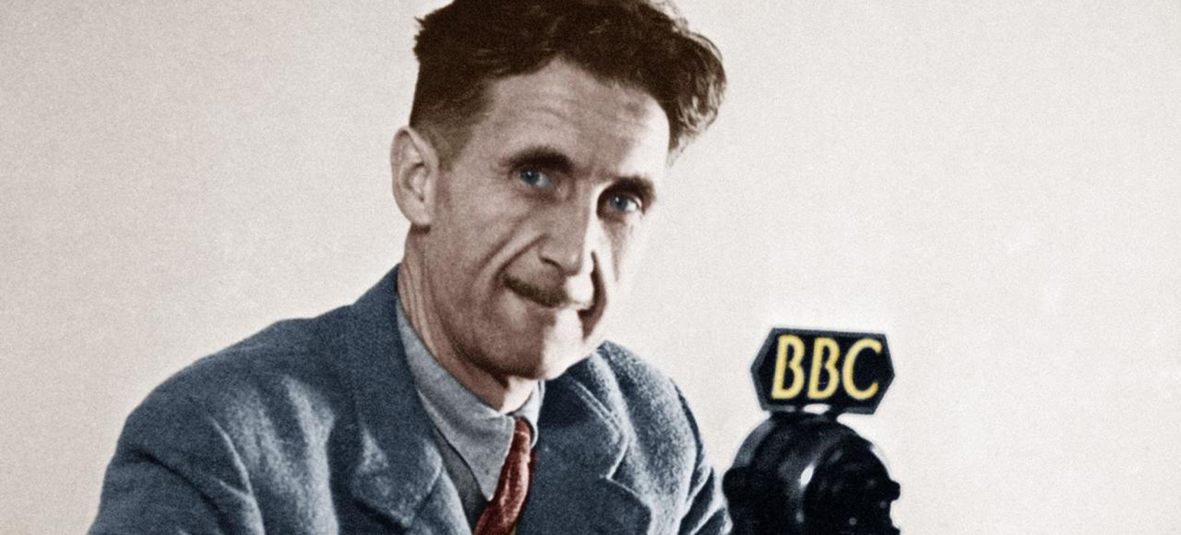

Fig. 1 : L’essayiste George Orwell (1903-1950) s’est inspiré de l’univers concentrationnaire qui l’a vu grandir pour écrire son chef d’œuvre, 1984, souvent perçu comme une œuvre d’anticipation.

L’horrible sensation qui précède les larmes

Dans Tels, tels étaient nos plaisirs, George Orwell évoque encore des circonstances au cours desquelles ses maîtres le harcelaient pour obtenir sans succès qu’il se conforme à leurs attentes – et les sentiments qu’il devait alors endurer : « Il m’arrivait aussi durant les périodes scolaires de passer par des phases d’oisiveté et d’hébétude au cours desquelles j’étais submergé par la honte. J’en arrivais à adopter une attitude de défi piteuse et pleurnicharde. Alors [le directeur de St-Cyprien et sa femme] me convoquaient, et cette fois il ne s’agissait même plus d’une correction[7]. »

« Je ne crois pas que ce soit tout à fait convenable de votre part de vous comporter de la sorte, n’est-ce pas ? Croyez-vous que ce soit correct, vis-à-vis de votre mère et de votre père, de continuer ainsi à perdre votre temps, à ne rien faire, semaine après semaine, mois après mois ? Voulez-vous vraiment gâcher toutes vos chances ? Je sais combien votre mère est fière de vous. Et vous voulez la décevoir, c’est ça que vous voulez ? »

L’enfant éprouvait déjà cette horrible sensation qui précède les larmes ; ses maîtres jouaient alors leur carte maîtresse, leurs yeux plantés au plus profond de lui : « Et croyez-vous que ce soit tout à fait honnête à notre égard de vous comporter de la sorte ? Après tout ce que nous avons fait pour vous ? Vous savez fort bien ce que nous avons fait pour vous, n’est-ce pas ? »

Double langage

Le double langage éducatif qui commande que le « bien » de l’enfant se fasse au détriment de ce qui est effectivement bon pour lui, laisse une empreinte émotionnelle durable dans l’esprit de l’adulte, comme le confirme le témoignage de George Orwell. La confiance de l’être en sa propre valeur en est à jamais ébranlée et cette souffrance le conduit à remettre en scène son désespoir avec d’autres figures d’autorité, abandonnant ici son destin à un démagogue, épousant là une idéologie subversive. Certaines injonctions inconciliables restent gravées en lui comme autant d’interrogations n’appelant plus de réponses.

La somme de ces incohérences, qui blessent la sensibilité naturelle de l’enfant, obscurcit encore la conscience de l’adulte. Conditionné à douter de son propre jugement, celui-ci prête foi à la rhétorique mensongère de ses dirigeants parce qu’elle réactive en lui le double langage que ses parents et ses maîtres exigèrent qu’il intériorise sous leur terreur. Orwell poursuit :

« Il était manifestement de mon devoir d’éprouver de la reconnaissance envers [le directeur de St-Cyprien et sa femme], et pourtant je ne leur étais pas reconnaissant. Il était tout aussi évident qu’on devait aimer son père, mais je savais fort bien que je n’éprouvais rien de tel pour le mien, bien au contraire : je l’avais à peine vu jusqu’à l’âge de huit ans et, pour moi, ce n’était qu’un homme d’un certain âge à la voix dure, toujours en train de proférer des interdictions. Aussi désireux fût-on de posséder les qualités prescrites et d’éprouver les sentiments requis, on n’y parvenait pas[8]. »

Dérives de l’autoritarisme

La fascination exercée par 1984 montre combien les générations d’après-guerre étaient interpellées par l’emprise des idéologies totalitaires sur la conscience humaine et pressées d’en saisir les rouages. Dans la première moitié du XXe siècle, la Russie tsariste avait été balayée par la révolution bolchevique, l’empire britannique s’était effondré et les conséquences de la folie nazie avaient à jamais marqué la face du monde. Au cours de la Guerre froide, les Occidentaux découvraient les crimes du stalinisme. À sa manière, George Orwell fut un témoin lucide de ces évènements. De son service en Birmanie, où il s’était enrôlé dans la police impériale à l’âge de dix-neuf ans, il dégagea des réflexions amères et pénétrantes sur la vanité du pouvoir colonial. De ses enquêtes sur la pauvreté de la classe ouvrière anglaise et de son engagement aux côtés des républicains espagnols où il manqua perdre la vie, il se forgea une vision critique des utopies socialistes. Dans La Ferme des animaux, Orwell posa encore un regard novateur sur les dérives de l’autoritarisme et du culte de la personnalité.

Mais le sens de ce parcours de vie prend forme avec Tels, tels étaient nos plaisirs, où l’auteur dénonce les dérives autoritaires auxquelles les enfants de la bourgeoisie victorienne étaient alors soumis et les traumatismes qui leur étaient imposés au nom d’une « bonne éducation ». Derrière ces pages empreintes d’authenticité, Orwell révèle que c’est toujours la tyrannie de ses éducateurs qu’il condamnera inconsciemment par sa dénonciation de toutes les tyrannies. Il ne se donne toutefois pas les moyens de mettre en cause ses parents et son éducation, ce qui pourrait le libérer de cette compulsion. Il écrit alors son œuvre la plus achevée, 1984, dans laquelle il scénarise l’univers concentrationnaire qui l’a vu grandir tout en le déconnectant de son vécu d’enfant (fig. 2).

Fig. 2 : La fascination exercée par 1984 montre combien les adultes d’après-guerre étaient interpellées par l’emprise des idéologies totalitaires, sans jamais faire de liens avec leur propre vécu d’enfants.

L’exercice de la « double pensée »

C’est pourquoi, bien qu’il ait été traumatisé par la pédagogie noire et interpellé sa vie durant par les conséquences collectives de cette idéologie éducative, Orwell ne suggère aucune clé qui puisse libérer le monde du totalitarisme. Ses lecteurs sont au contraire tentés de s’identifier à Winston, l’anti-héros livré comme une victime au système qui le broie, sans jamais faire de liens avec leur propre vécu d’enfants. Lui-même rompu à l’exercice de la « double pensée », Orwell donne de ce concept une définition si précise qu’elle se présente un peu comme un viatique, un « art de vivre » – ou plutôt de survivre – quand les conventions parentales et sociales menacent d’étouffer le moindre désir de vérité :

« Winston laissa tomber ses bras et remplit lentement d’air ses poumons. Son esprit s’échappa vers le labyrinthe de la double pensée. Connaître et ne pas connaître. En pleine conscience et avec une absolue bonne foi, émettre des mensonges soigneusement agencés. Retenir simultanément deux opinions qui s’annulent alors qu’on les sait contradictoires et croire à toutes deux. [...] Surtout, appliquer le même processus au processus lui-même. Là était l’ultime subtilité. Persuader consciemment l’inconscient, puis devenir ensuite inconscient de l’acte d’hypnose que l’on vient de perpétrer. La compréhension même du mot “double pensée” impliquait l’emploi de la double pensée[9]. »

Quelques mois après la parution de cette œuvre, à l’âge de quarante-sept ans, Orwell mourut d’une tuberculose dont les premiers symptômes remontaient à l’internat de St-Cyprien où il souffrait déjà de « toux chronique[10] ». Il retournait ainsi contre lui-même la haine de soi que lui avaient inspirée les projections dégradantes de ses éducateurs.

Marc-André Cotton

© M.A. Cotton – 07.2019 / www.regardconscient.net

Le douloureux héritage de Donald John Trump (1/2)

Ce premier article dévoile de quelle manière le 45e président des États-Unis s’est construit en réaction aux humiliations de son père et ce que son personnage manifeste aujourd’hui du vécu occulté de sa lignée paternelle. Un prochain texte s’intéressera à la lignée de sa mère.

(05/2018)

Notes :

[1] Eliza Collins, “Photos of Trump’s inauguration were edited to seem like crowd was larger”, USA Today, 08.09.2018.

[2] Glenn Kessler, Salvador Rizzo et Meg Kelly, “President Trump has made more than 10,000 false or misleading claims”, The Washington Post, 29/04/2019.

[3] Lire Dorian Lynskey, “Nothing but the truth: the legacy of George Orwell’s Nineteen Eighty-Four”, The Guardian, 19/05/2019. Pour Anthony Burgess, auteur de L’Orange mécanique, le livre d’Orwell est « un recueil apocalyptique de nos pires craintes ». Anthony Burgess, 1985, Serpent’s Tail, 1978, 2013, p. 40.

[4] Marc-André Cotton, « Le douloureux héritage de Donald John Trump (1) », Peps Magazine No 21, printemps 2018.

[5] George Orwell, Tels, tels étaient nos plaisirs et autres essais, Éditions Ivrea, 2005, pp- 233-234. Vraisemblablement écrit en 1947, juste avant qu’Orwell ne commence la rédaction de 1984, cet ouvrage n’a pas été publié en Grande-Bretagne avant 1968. Sur la question de savoir ce qui inspira à Orwell le scénario de 1984, l’essayiste Anthony West écrit : « Dans 1984, [...] toute la structure de la société se forme en suivant les lignes de terreur couchées dans Tels, tels étaient nos plaisirs, jusqu’au point final de l’épouvantable sommation à comparaître dans le bureau du directeur pour l’inévitable bastonnade. Dans 1984, ce bureau devient la Chambre 101 [...]. Au vu de ces parallèles [...], il est possible de voir comment l’inconscient d’Orwell était à l’œuvre. » Principles and Persuasions, Eyre & Spottiswoode, 1958, pp. 157-159.

[6] Ibid., p. 235.

[7] Ibid, pp. 244-245.

[8] Ibid., p. 275

[9] George Orwell, 1984, Première partie, chapitre III.

[10] Dans Tels, tels étaient nos plaisirs, Orwell décrit ainsi la toux dont il souffrait : « À cette époque, “avoir de l’asthme” ou “être fragile de la poitrine”, comme on disait, était mis sur le compte de l’imagination ou tenu pour relevant principalement d’un dérèglement psychique, dû à la suralimentation. » Op. cit., p. 252.